向羽黒山城は福島県大沼郡会津美里町にある戦国時代の城の跡。国の史跡に指定されています。

三つの山にまたがる城域は東西1.4km、南北1.5km、東京ドーム約11個分の広さがあり(面積50h)、東日本最大級の山城と言われています。

なぜこんな巨大な山城が会津に出現したのか。

現地を訪れて得た情報をもとに、その謎を紐解いていきます。

東日本最大「向羽黒山城」を体感

まずは福島県に足を運び、現地の様子を見てみました。

真正面に見えるのが向羽黒山城があった山です。雲の奥から朝日が。なんだか重々しい雰囲気を感じます。

かなりの山登りを覚悟してきたのですが、車道が山の上まで続きます。

向羽黒山城の跡は公園となっており、かなり上の方まで車で登ることができます。

この道は城の跡を貫くように走り、ところどころに駐車場スペースやトイレがあります。

これをうまく使えば、効率的に見学することができそうです。

ただ、城が巨大すぎて、一体どこから見ればよいのかわかりません。

なので、まずは全体的なつくりを見てみます。

巨大すぎる「向羽黒山城」の造りを簡単解説

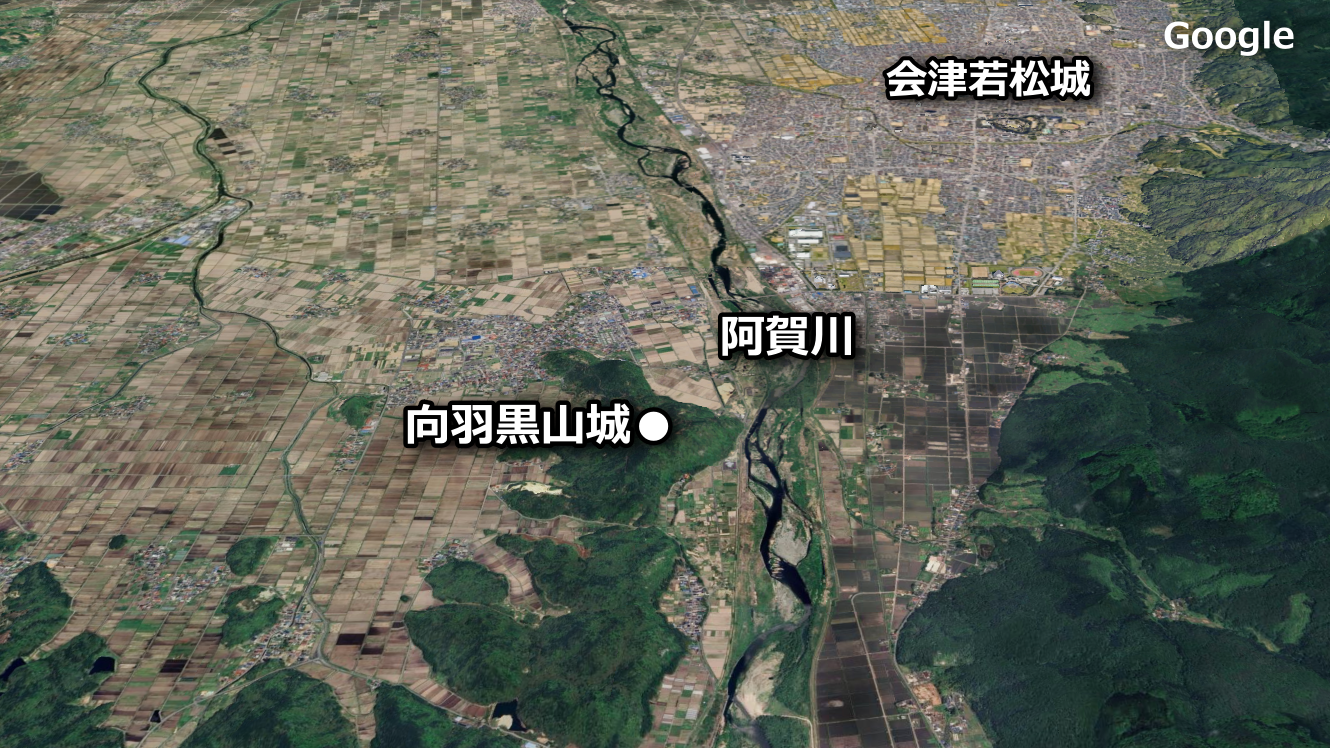

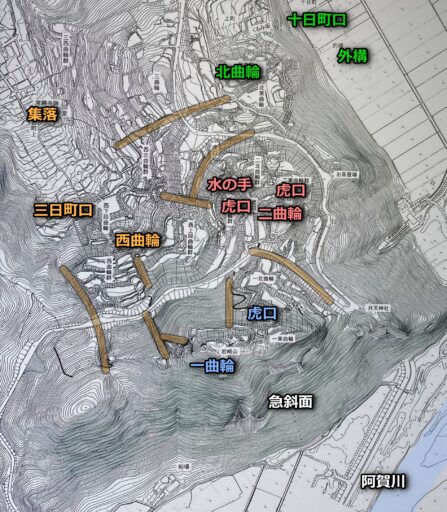

城があるのは阿賀川のほとりにある山の上。岩崎山の山頂が一曲輪(実城)です。

城の南側は急傾斜。ほぼ崖です。すぐ下に川が流れており、こちら側から攻めこまれることはまずないでしょう。

一曲輪

一曲輪は川に面した斜面を背にして曲輪を並べる構造になっています。一曲輪までのルートには虎口などがあり、とても守りは堅いのですが、広いスペースはほとんどありません。そのため、ここは戦いの最後に立てこもる場所だった!と考えられています。といっても、一曲輪だけで小さな山城一つ分くらいの規模があります。

二曲輪

北側の山の上にあるのが二曲輪。なかなか広いスペースが広がっています。少し下には水の手があります。うまく谷間になっている部分で、私が見学した雨上がりには、水がたまりそうな雰囲気を感じました。二曲輪の中心部へのルートは複数の虎口で守られています。ここは実質的な城の中心部と言われ、籠城の際、大将が指揮をとったのでしょう。

北曲輪

二曲輪の北の山にあるのが北曲輪。堀と土塁で区画された館の跡のようなものが残っています。この東側に城への入口があったと考えられており(十日町口)、下の平地部分に外構えが築かれていました。

西曲輪

一曲輪と二曲輪の間の谷へ向かう斜面部分が西曲輪(上段・下段)。ここには多くの削平地があり、武家屋敷だったと言われています。この城の城主のもとに地域の武士たちが集まったことがわかります。その下が大手口(蘆名氏時代)。現在の集落は、城の下に形成された城下町だったのでしょう。

北側の山には出城があり、城域はずっと続いています。インフォメーションセンターはこちら側にあるので、車で訪れる場合は北側からアクセスするのがよさそうです。

はじめから巨大だった?向羽黒山城

向羽黒山城が築かれたのは戦国時代の中頃。築城者は蘆名盛氏です。

盛氏は、現在の福島県の西半分を領土とする戦国大名。絵画や茶の湯などにも通じる文化人でもありました。

この盛氏が息子に家督を譲り、隠居城として築いたのが向羽黒山城なのですが、それにしてもなぜこんな山の上に・・と思いますよね。

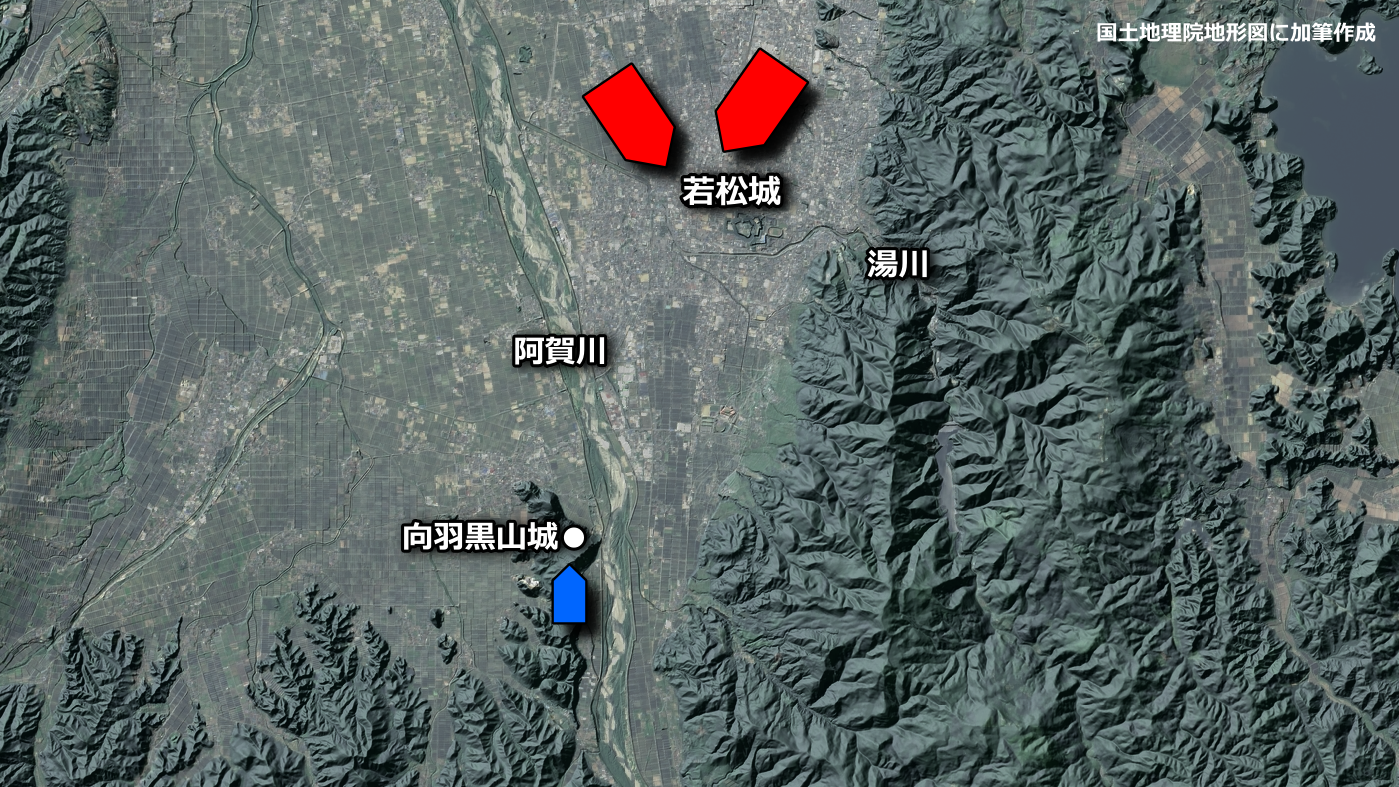

蘆名家の本拠は「黒川城」。現在の会津若松城がある場所です。

当時の黒川城の規模はわかりませんが、湯川の扇状地にあるどちらかというと平らな城。

領国を治めるには適していますが、戦いとなればなんだか心配です。

そこで盛氏が考えたのが詰めの城の構築。黒川城を政庁とし、向羽黒山城を戦いのための城としたのです。黒川城から比較的近い(南西6キロ)この山に目を付けたのは、さすがですね。

そしてこの城が大規模な要塞となった理由もわかります。

蘆名盛氏の時代の向羽黒山城が、どのくらいの規模だったのかはわかりません。

しかし、城内にいくつか盛氏にまつわる場所がありますので、そこを見てみます

まずは一曲輪の東側。虎口を左に曲がったところの曲輪。ここにはたくさんの岩がゴロゴロしています。

これは盛氏がつくった庭園の跡だと言われています。現在は木でおおわれていますが方向的には会津黒川の様子が良く見えるはず。また磐梯山を借景とする風流な仕掛けもあったのでしょう。

北曲輪には「伝盛氏屋敷」と言われる場所が残っています。

土塁と堀に囲まれた空間。この東側には城への出入口があり、盛氏がここに住んでいた可能性は十分あります。

しかし、発掘調査では建物の跡は確認できなかったとのこと。後の時代の馬出とも考えられています。

向羽黒山城は、織田信長の居城、岐阜城となんだか似ているという話があります。

もしかしたら盛氏が参考にしたのかもなんて思ったのですが、信長の岐阜城改修(1567)よりも盛氏の向羽黒山城の築城(1561)の方が先ですね。

しかし、後に織田信長と蘆名家の間でやりとりがあったことは確認されています(盛隆を三浦之に補任されるよう信長が朝廷に斡旋。上杉を挟撃するためと考えられている。)。

また盛氏は向羽黒山城完成まで、8年の歳月をかけています。

その間に信長と盛氏につながりができていたら・・なんて考えると面白いですね。

ということで、向羽黒山城は盛氏の時代には一曲輪から北曲輪あたりまで広がっていたことに。

はじめからかなり巨大な城だったということがわかります。

伊達政宗。蒲生氏郷「歴代城主」がさらに整備を進めた理由とは

蘆名家が滅んだあと、会津には伊達政宗、次いで蒲生氏郷が入ります。

実はこの二人も向羽黒山城に手を入れていたとのこと。

伊達政宗は、黒川城よりも先に向羽黒山城を整備。他国からの侵入に備えたものでしょう。

蒲生氏郷は虎口の整備などを行ったと言われています。また二曲輪で発見された礎石から畿内の技術が使われていたことが判明(礎石があり、柱間が6尺5寸間)。それまで会津に無かったような建物が、この城にも出現していたのでしょう。

向羽黒山城内で見られる、いくつかの防御施設、主に虎口を見てみます。

いつ誰によってつくられたものかはわかりませんが、案内看板によると蒲生氏時代のものが多いようです。

二曲輪の北側。水の手あたりから中心部への進入口です。

ここは土橋がありまね。そしてその先は狭く、直進できない構造になっていることがわかります。

上から見るとその様子がよくわかります。

おそらく門によって通行が制限されていたのでしょう。またよく見ると石があるのがわかります。

付近には大きな石がゴロゴロしている場所もあり、この虎口周辺は石垣づくりになっていたのです。

一曲輪の中心部。虎口を通り過ぎて右に曲がると出現するのが土の高まり。これは馬出なのでしょうか。

下から見上げると高さは5mくらいあり、足元には堀があります。

形としては新府城の大手馬出を小さくしたようなものに見えますが、案内看板では橋が架かっています。

どのような造りだったのか気になりますね。

もともとこの城の虎口には、他の城郭と共通しない点が見受けられるとのこと。蘆名氏が独自に編み出した築城術に基づくものが造られていた可能性があります。

蒲生氏郷ら、後の城主がこれに手を加えていったのでしょうか。

不思議なのは、蒲生氏郷は黒川城を大改修して東北初の天守を持つ若松城を築いていること。

最新の城があるにもかかわらず、向羽黒山城に手を入れたのは一体なぜなのでしょうか。

それは、向羽黒山城が会津を守るうえでとても重要な城だったからです。

向羽黒山城の役割は3つ。

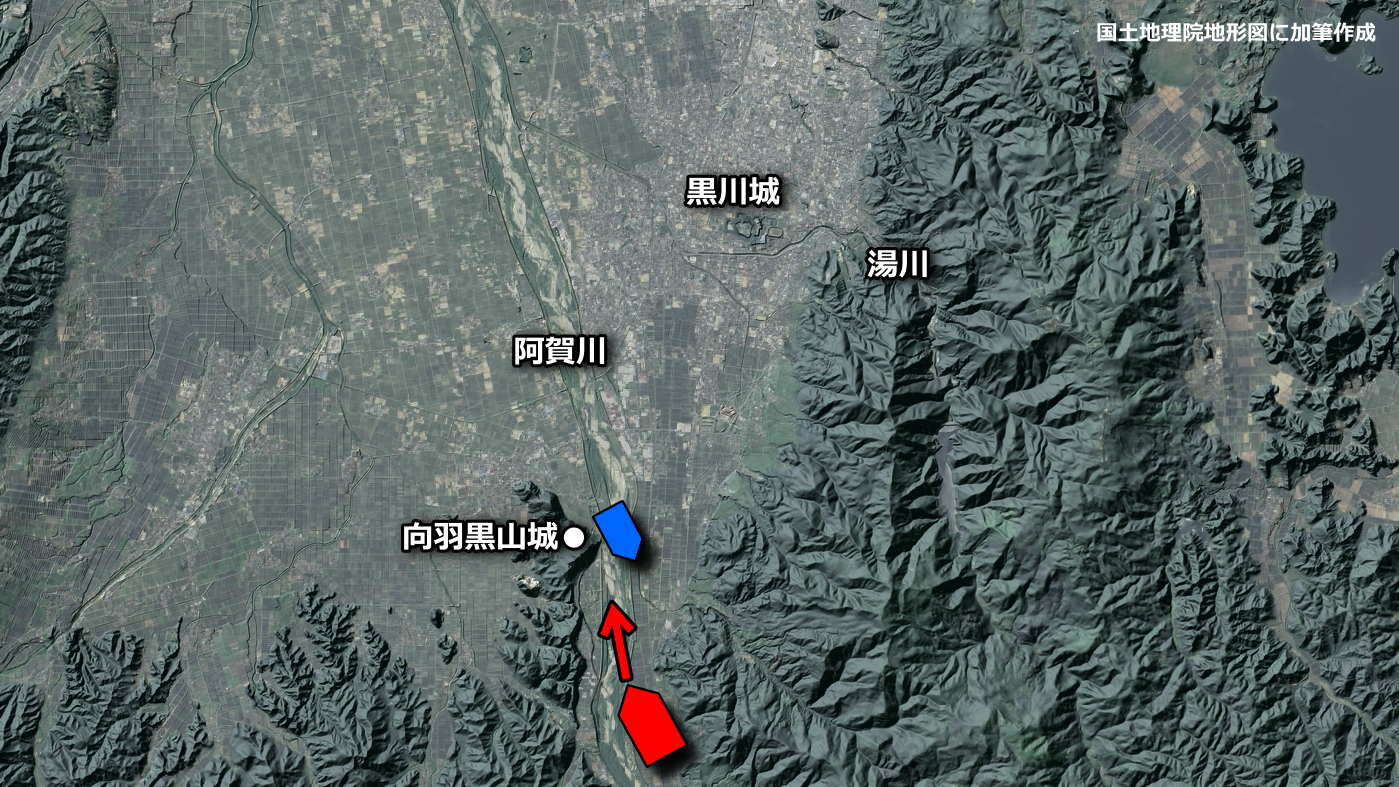

ひとつは関東方面からの防御。会津から下野に通じる道がありますからね。

こちらから敵軍が攻め込んできた場合、向羽黒山城で食い止める必要があります。

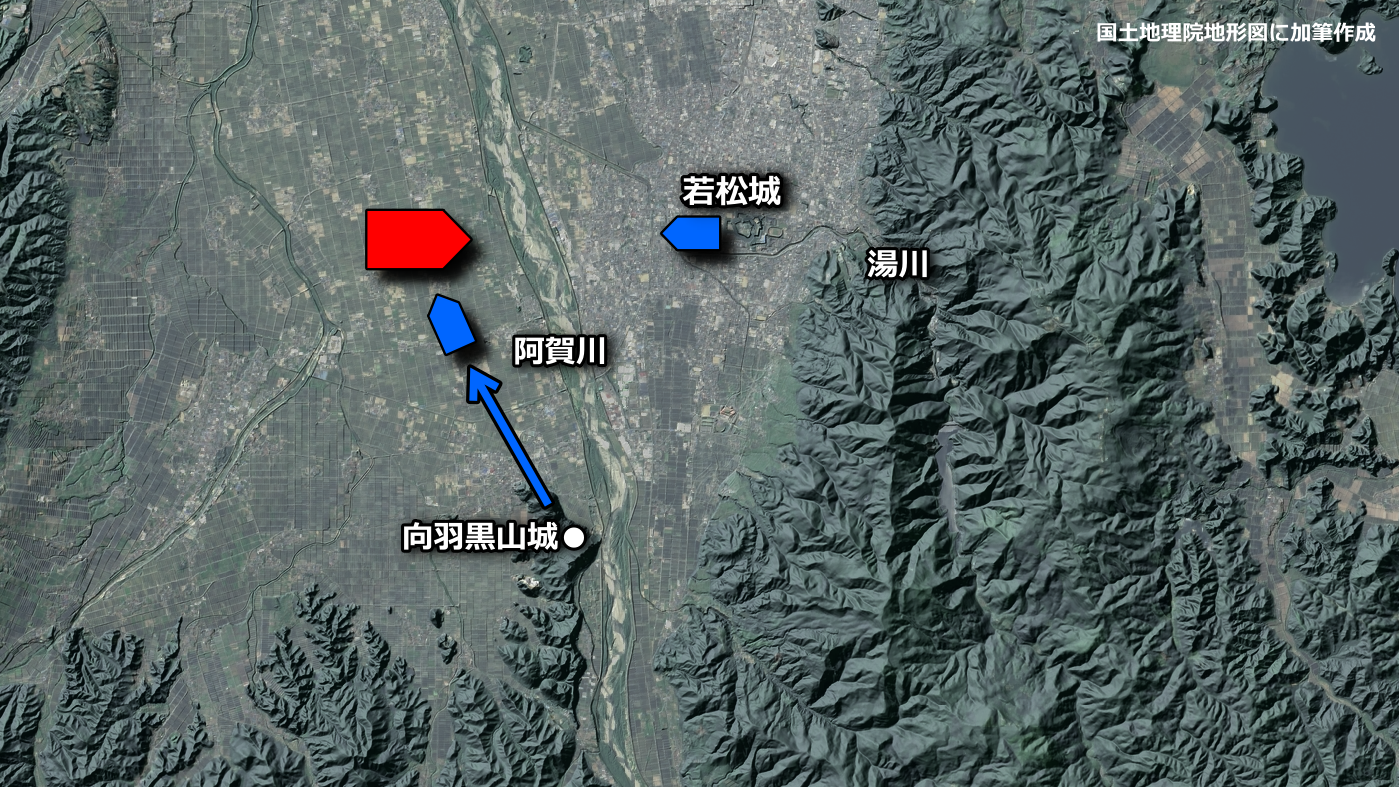

二つ目は若松城の援護。若松城に近づこうとした敵軍に対し、ここから出撃して横から攻撃するのです。

会津盆地を守る基地のような役割ですね。

そして三つめは若松城の詰めの城。これは蘆名時代と同じ、若松城で敵の攻撃を防ぐことができなくなった場合、ここに籠って最終決戦を行うのです。

それだけ若松城の防御に不安があったということでしょうか。

会津盆地のすべてを把握する向羽黒山城。この国の防衛において、欠かすことができない城だったのです。

最後の大改修、巨大竪堀は景勝による惣構か?

この防御構想は、次に会津の太守となった上杉景勝にも引き継がれます。

上杉景勝が、若松城の北西の平地に巨大城郭「神指城」を築こうとしたことは良く知られています。

しかし意外なのは、神指城の着工が景勝が会津に入ってから約2年後であること。

その間いったい何をしていたのかというと、実は景勝は向羽黒山城の改修をしていたと言われています。

つまり、会津120万石上杉領の整備の最優先事項に「この城の改修があった」と考えられるのです。

景勝も会津支配における向羽黒山城の重要さを認識していたのです。

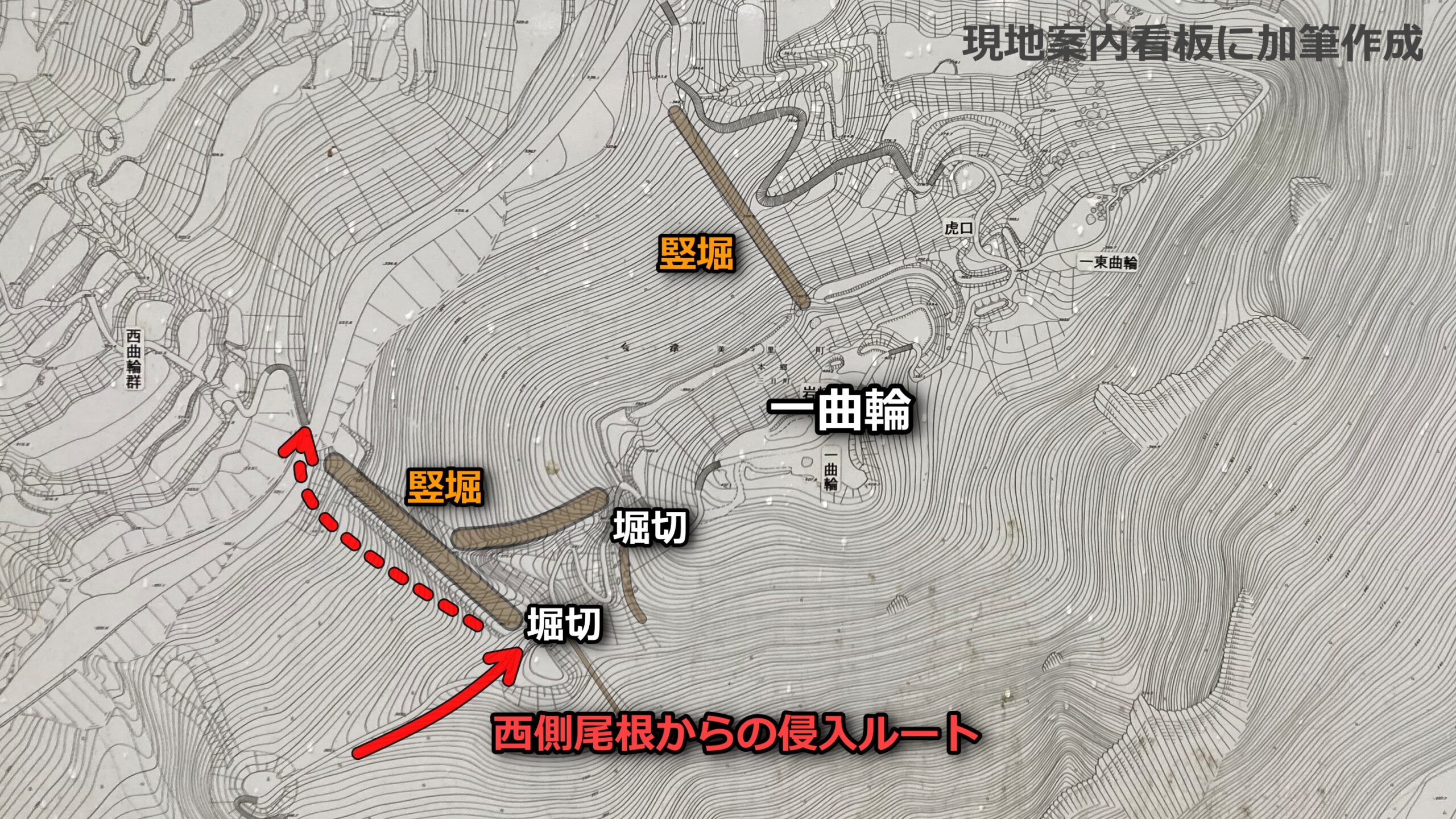

上杉景勝が改修したと考えられている部分。それは竪堀だと言われています。

竪堀とは山の上から下に向かって真っすぐに造られた堀。

この城で見学しやすいのは、一曲輪の入口を少し進んだところにあるものです。

一目見た瞬間「なんだこれは」と誰もが思う存在感を放っています。

麓から上に向かってひたすら続くその姿。圧巻ですね。

竪堀は何のために造られているのかというと、主に敵兵の横移動を防ぐため。

城には敵兵が攻めてくるであろうルートに沿って虎口などいろいろな仕掛けを設置します。しかし自然地形が多く使われる山城では、敵兵がその通りに進んでくれないことがあります。そこでこのように堀を掘って、ここから先には進むことができないようにしてあるのです(他の目的もあります)。

この竪堀の西側斜面を登っていくと、一曲輪の下まで移動できてしまいます(大変ですが)。

そうなると困るので、手前にある曲輪に誘導するよう設けてあるのでしょう。

当時の堀はもっと深く、向こう側に超えることはほぼ不可能であったでしょう。横に土塁もあったのかもしれません。

実は向羽黒山城はあちこちに巨大な堀が設けられています。

- 一曲輪と二曲輪の間の道路。自然地形でなく人の手によって掘られたもの。堀の跡です。

- 二曲輪と北曲輪の間にも堀。これは城内最大の規模ということです。

このように、巨大な城内を堀によって区切ってあるのです。

そして、その構想は、城全体を囲むレベルまで発展していたようです。

一曲輪の西側。坂を下ったところにある堀切。これは西側から登ってきた敵兵の動きを止める仕掛けです。

というかここまで尾根伝いに登って来るだけでも相当大変なことだと思うのですが、もう少し!というところでこんな堀切が出現したら絶望しますよね。

しかも堀切を迂回しようとしてもそれは無理。

なぜかというと北側斜面を中心に巨大竪堀が掘られているからです。

下から回り込むには、西曲輪あたりまで降りなければなりません。

また、そもそも向羽黒山城の中心部に向けて、西側の山伝いに近づくことはできないようになっていました。

それが城の外側の竪堀。

一曲輪、そして西曲輪を囲むように、巨大な竪堀が山の上から麓付近まで、ずっと掘られていたのです。

この巨大竪堀は、豊臣秀吉が行った朝鮮出兵における倭城(わじょう)からヒントを得たのではと言われています。(上杉景勝は1593年に朝鮮に渡り、熊川(ウンチョン)に城を築いています。)

上杉景勝は会津防御のため、もともと巨大だった向羽黒山城に、惣構ともいうべき部分を加えました。

こうして向羽黒山城は東日本最大の山城になっていったのです。

その後の向羽黒山城は?

東日本最大の山城、向羽黒山城。蘆名盛氏が築き、伊達政宗・蒲生氏郷、そして上杉景勝が改修しました。

彼らがこの城に手を加え続けたのは、会津を守るために必要だったから。その重要さがこの城を巨大化させたと言えるのかもしれません。

しかし、向羽黒山城が戦いの舞台となることはありませんでした。

1600年、徳川家康による会津征討は小山までの出陣に留まり、会津は戦場とはなりませんでした。

もしこの城に上杉軍が立てこもったら。簡単には攻め落とすことはできなかったのでしょう。

役目を終えた向羽黒山城は廃城に。現在でも地下にはたくさんの遺構が眠っているようですよ。