「今後絶対に注目されるぞ」という城があります。それは愛知県の西尾城。

2020年までに櫓や土塀が再建され知名度はじわじわ上昇。今後は天守も再建する計画があるそうで、近いうちに東海地方を代表する城がひとつ増えることになるでしょう。

現在「西尾市歴史公園」と名付けられた城の跡に入ると西尾城の本丸・二の丸あたりを散策することができ、櫓の中にも入ることができます。さらに敷地内にある西尾市資料館では西尾城のことがよくわかる展示を自由に見ることができます。

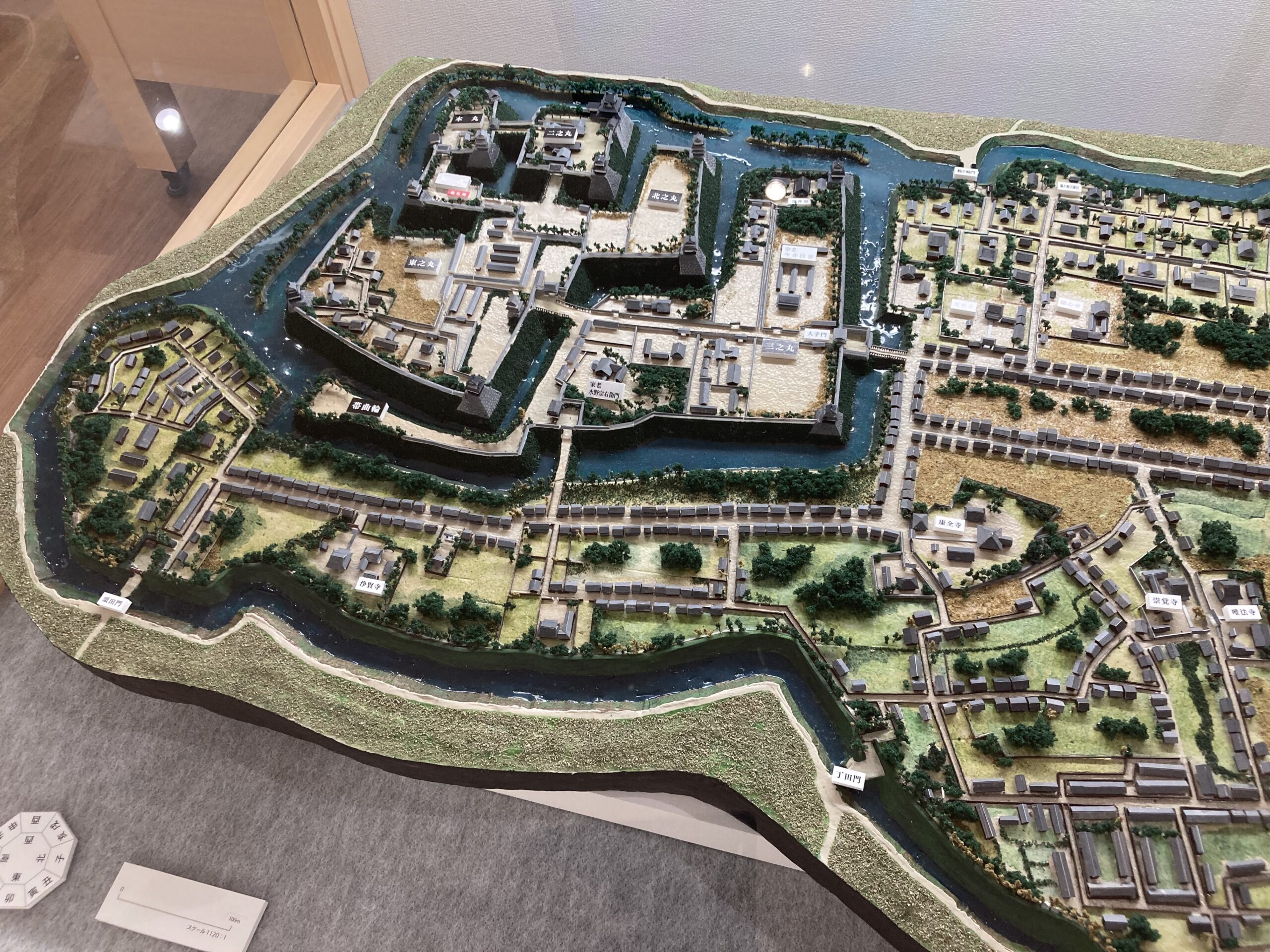

私が大好きな城の模型もあり、しかも撮影OK(一部展示物を除く)。資料も持ち帰ることができるものが多く、とても対応が良かったです。城下町の案内もしてくれますので、私は更にそのあと足を運ぶことになりました。

とにかく「西尾城を盛り上げていこう!」という雰囲気を感じる場所です。

西尾城が盛り上がっている理由!絵図・文書を基に再建される天守・櫓群

西尾城が盛り上がっている理由。それはこの城がかなり「面白い」からです。

西尾城の面白いポイント

- 独創的な形をした天守。岡山城の天守と似ているような気がしますが構造は全然異なり、層塔型と望楼型が組み合わさった西尾城にしか見られない姿と言われています。

- 二ノ丸丑寅櫓。一重目がやたら大きくその上に二重目がちょこんと載る姿はなんだか天守と似ていますね。

- 再建された土塀には屏風折れという折れ曲がった部分がある。

これらは残された絵図や文書を基に再建されたもの。

そして天守台はもう完成しており、そのうちこの上に一度見たら忘れられない独創的な天守が建つことになるのでしょう。

西尾市歴史公園「二の丸と本丸」の見学ポイント

現在西尾市歴史公園となっている西尾城跡。

見逃してはもったいない見学のポイントを紹介します。

① 二の丸丑寅櫓

西尾市歴史公園の駐車場。側にあるのが二の丸丑寅櫓(うしとら)。

出窓がありますが、こちらが外側。昔はこの前に掘がありました。

ちょうど二ノ丸の角にあったということですね。外観は2重ですがお察しのとおり内部は3階となっています。

石垣を除いた建物部分の高さは約8mあります。

② 屏風折れ土塀

二ノ丸北側の道路も昔堀だったところ。この上に屏風折れの土塀があります。

塀の一部を飛び出させることで側面への攻撃も可能にした画期的なもの。

篠山城や山形城にもあったようです。

内側からも見ることができますが、残念ながら土塁に登ることはできません。

③ 天守台石垣

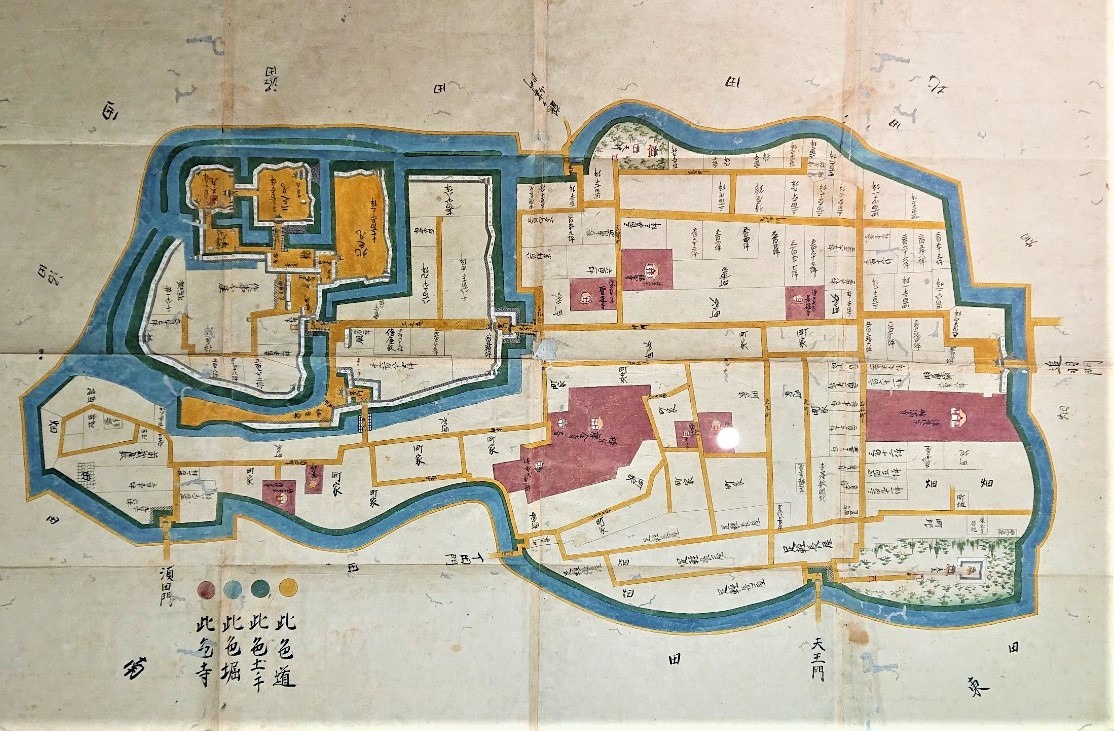

不思議なことですが、西尾城は二の丸に天守がありました。水戸城や徳島城もそうですが、城下からの見栄えを意識したのでしょうか。

天守台は二方向に石垣が張り出し、ここに櫓があったと考えられています。

天守台の大きさは9間×7間(約16m×約12m)。これは近隣の岡崎城よりも大きなサイズということです。

この上にあの不思議なカタチをした天守が建っていました。天守は3重4階で建物部分の高さは約15m。一重目と二重目は同じ形の建物を積み上げる層塔型ですが、その上に小さな三重目を載せる望楼型の構造。他に例をみないとても珍しいものということです。

再建されれば付近の風景は一変するかもしれませんね。

といっても西尾城の天守がどのような姿だったのかは推定するしかなく、これまでに多くの研究家の方によって10以上の復元図が造られているそう。

どのような建物が建つのか、とても楽しみですね。

天守台の端に行くとその先がグッと下がっているのがわかります。

西尾城は碧海台地(へきかいだいち)と呼ばれる高まりの端に築かれていました。この台地はおおよそ北から南に向かって伸びており、西尾城の先でストンと落ちています。

天守台のある所は台地の西の端。この先は低地で絵図によると水堀になっています。

天守台のその先の下がり具合はその名残なのです。現在ではわずかな起伏しかわかりませんが、西尾城が高い場所に築かれているのがわかります。

④ 鍮石門

この大きな門は二の丸に入る鍮石門(ちゅうじゃく)。江戸時代の西尾城は二の丸に藩主の御殿があったので、威厳を示す表門ということです。

名前は江戸城本丸にあった門に因むものとか。

この門の前には水堀があり、約18mの欄干がついた土橋が渡っていました。左右の砂利部分は水堀だったって想像すると面白いですね。

⑤ 本丸丑寅櫓

二ノ丸と本丸の間には水堀があります。

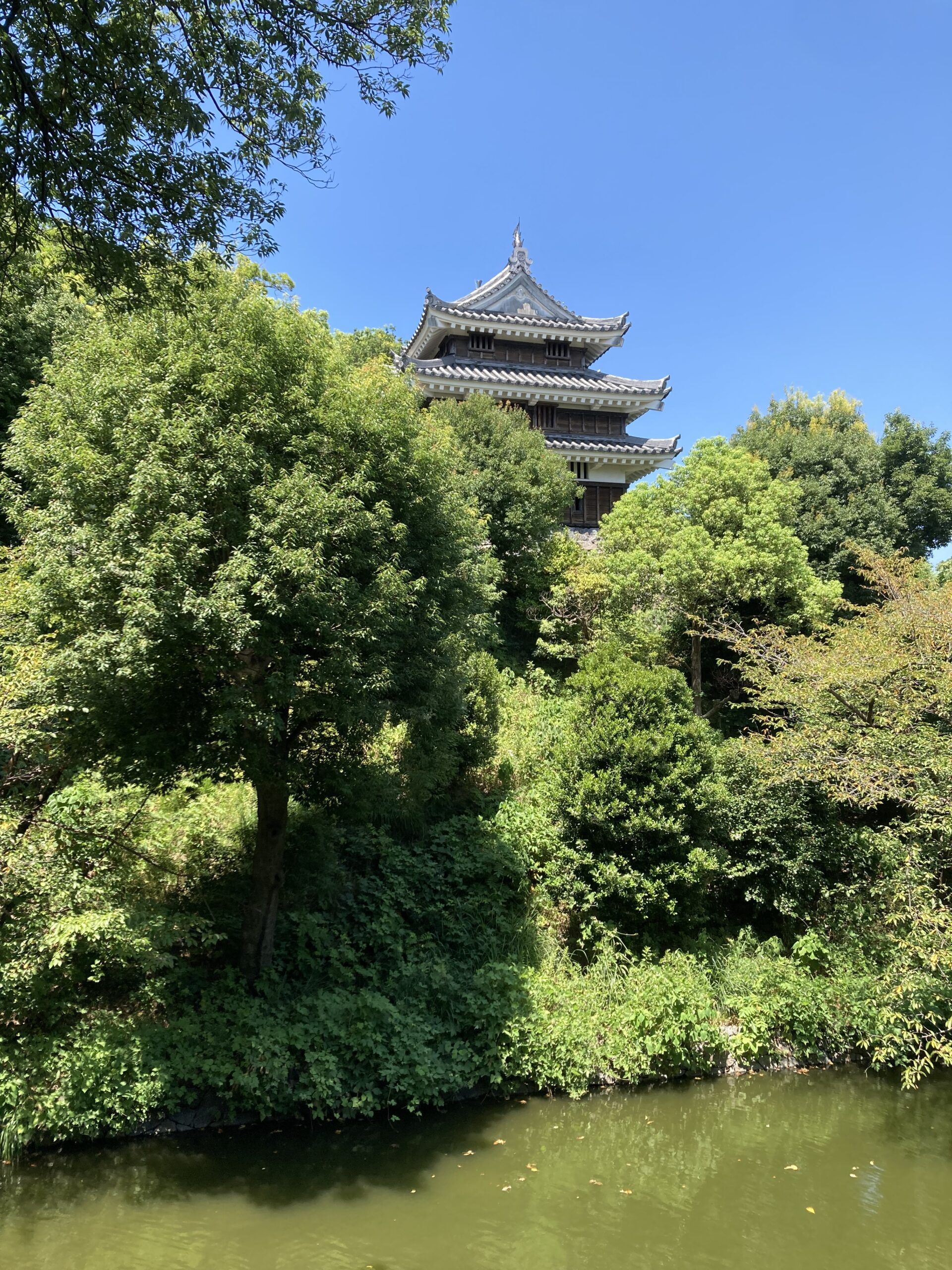

石垣の上にそびえるのが本丸の丑寅櫓。現代になって再建されたもののうち、やや古いものです。

城内で最も高い場所に築かれていますが天守ではないことがポイントです。

入口の石垣は昔から残っているもので、本丸の表門があり礎石と思われる石が片側だけあります。

本丸丑寅櫓は三層ですがかなり小型。平面が小さいからこのような形であると考えられたのでしょうか。

内部も狭く、二階部分はほとんどありません。

木造で作られているのはみごとですね。窓から北側を見ると二の丸の天守台が見えます。

あちらが城の中心だったのですね。

ここで面白いものを。本丸丑寅櫓の下の水堀から櫓を見上げるととても高い場所にあることがわかります。

櫓の下には石垣が積まれていますが、よく見るとその下にも石があります。草に覆われてよくわかりませんが、ちょっとこの石垣は様子が違います。

実は下の部分の石垣は貼り付けられたもの。本丸丑寅櫓は土塁の上に積まれた石垣の上に建てられているのですが、下の土塁の部分に石をはって石垣のように見せているのです。

しかも石が貼られているのはこの方向だけ。これは御殿のある二の丸からの見栄えを意識したものと言われています。藩主の威厳を高めるため、いろいろやっているのですね。

本丸には御殿は無く、西尾城を守る神御剣八幡(みつるぎはちまん)が祀られていました。

代々の城主によって大切にされていたそうです。本丸自体は広くないので、大きな建物を建てることができなかったのかもしれません。

⑥ 近衛家邸宅の馬出跡

西尾城本丸は小さな櫓と神社が建つ何だか目立たないスペースに感じますが、戦国時代はここが城の中心として機能していました。

現在、本丸の裏門から二の丸に入ったところに京都の公家近衛家の邸宅が移築されているのですが、この白い砂の部分、妙なカーブを描いています。

実はこれは戦国時代西尾城の馬出があった場所。

発掘調査の結果、徳川家康が小牧長久手の戦いの頃に羽柴秀吉との戦いに備えて整備させたものということがわかりました。

馬出の跡は埋め戻されたのですが、わかるようにこのようにしてあるのです。

このことから戦国時代の西尾城は本丸を中心とした造りであったことがわかります。

西尾の城下町も面白い

本丸の東側、姫丸。現在は「西尾市歴史公園」からの道路がまっすぐ通っていますが、この先でグッと下り坂になっています。逆方向から見ると、西尾城がある場所まで坂を登るようになっています。

これが西尾城の南の端、そして碧海台地の先端です。

昔はこの低い場所は水堀となっていました。

西尾城はこちらの低地から攻め込みにくい高い場所に本丸を置き、そこから北側に曲輪を拡げた形をしていたのです。

時代と共に城域は広がり、徳川家康が関東に移った後に豊臣の城として三ノ丸を拡大。更に江戸時代になって城下町を囲む惣構を持つ巨大な城に発展していったのです。

姫丸のとなりには東の丸が造られましたが、現在は学校があり立ち入ることができません。覗いてみると低くなっているのがわかりますね。

「西尾市歴史公園」の駐車場から歩いて10分ほどのところに大手門の跡があります。

江戸時代はこの内側が三の丸で城内。ここから先が城下町となっていました。

西尾の城下町は台地に沿って城の北側に伸び、やがて惣構の外にも新屋敷が造られるほど発展します。

資料館で教えてもらったおススメスポット。お寺の間の細い道は「小京都」と思わせる雰囲気がありますね。

他にも古い町並みを感じる場所は多く、西尾はこれからどんどん賑わっていきそうです。