福島県会津若松市の郊外。地形図に浮かび上がる土手のようなもの。

この不思議な起伏、何だと思うでしょうか?

自然にできたのではなさそう、明らかに人の手によるものです。

いくつかの離れた高まりをつなぐと、四角い形が見えてきます。

これは安土桃山時代の城の跡。名は神指城(こうざしじょう)と言います。

なぜ築かれたのかわからない!謎が多すぎる「神指城」

神指城を築いたのは上杉景勝。有名な上杉謙信の後継者です。

築城開始は1600年2月と言いますから、関ヶ原の戦いが行われる直前のこと。

工事にはおよそ12万と言われる領民が動員されたと伝わります。

測量は夜間ちょうちんを使って行われ、北斗七星を基準とした方角の把握もされていました。

常陸の佐竹家からも応援の人工が出され、国を揺るがす大工事が行われていたのです。

しかし神指城が完成することはありませんでした。

建設は途中で中止されてしまったのです。

そして、巨大な土の高まりだけが残されました。

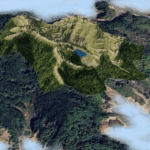

これは昭和の初めに米軍によって撮影されたもの。くっきりと城の跡がわかります。

未完成であった神指城には、いくつかの謎があります。

ひとつは近くにある若松城の存在。

若松城は1592年に蒲生氏郷によって築かれた(改修された)ばかりの新しい城。

七重の天守を持つ、当時の東北における最高峰の造りをしていました。

上杉景勝はこの若松城を使うことができたのですが、近くのまったく別の場所に、新たに城を築くというのは不思議なことです。

もう一つは、神指城が川の近くの低い場所に築かれていること。

城が戦いのための施設であることを考えると、低いというのは、あまり有利とは言えなそうです。

隣の大きな川を要害としているという見方もできますが、あまりにも近すぎて水害の被害に遭わないか、心配になります。

不思議な点が多い神指城。

そのためか、ここは敵軍を誘い込んで水没させるための陣地だった?とも言われています。

上杉景勝、そしてその家老である直江兼続は、どのようなことを考えていたのでしょうか。

神指城跡はどうなっている?

神指城の跡にやってきました。田んぼの中に浮かぶようにある森が本丸の跡です。

周りの場所より高くなっているのがわかります。

本丸は私有地で立ち入り禁止となっています。「見学のため」であれば入ることができるという情報もあったのですが、看板からはそれを読み取ることができません。

なので、中に入るのはあきらめました。

本丸の周囲には水堀があったと言われています。なんとなくそのように見えます。

北、西、東の三か所に入口があり、東が正面入口である大手でした。

少し離れたところには阿賀川(あがかわ)が流れています。

当時はこんな立派な堤防などなかったでしょうから、神指城に大量の水を流し込むことは、不可能ではなかったのかな・・なんて想像していました。

「関ヶ原の戦い」の直前に築かれた「神指城」の使い道とは?

越後の大名であった上杉景勝が会津に入ったのは1598年のこと。少し前に病死した蒲生氏郷に変わり、豊臣政権の東北支配の要としての役割を行うことになりました。

120万石の大大名となった景勝は、領内内の支城や街道の整備を行った後、若松城の北西約3.5キロの平地に新城を築きはじめます。

これが神指城です。

ところがこの一連の行動に目を付けたのが、秀吉亡きあとの豊臣家を牛耳る徳川家康。

周辺の大名や上杉家から出奔した者などから話を聞き、景勝が戦いの準備を始めていると言い出したのです。

家康は景勝に上洛し申し開きをするように伝えますが、景勝の家老直江兼続はこれに反対。

「国の整備をするのは当然のこと」「逆心が無ければ上洛しろなど赤子の言い方だ」と書状を送り返します。

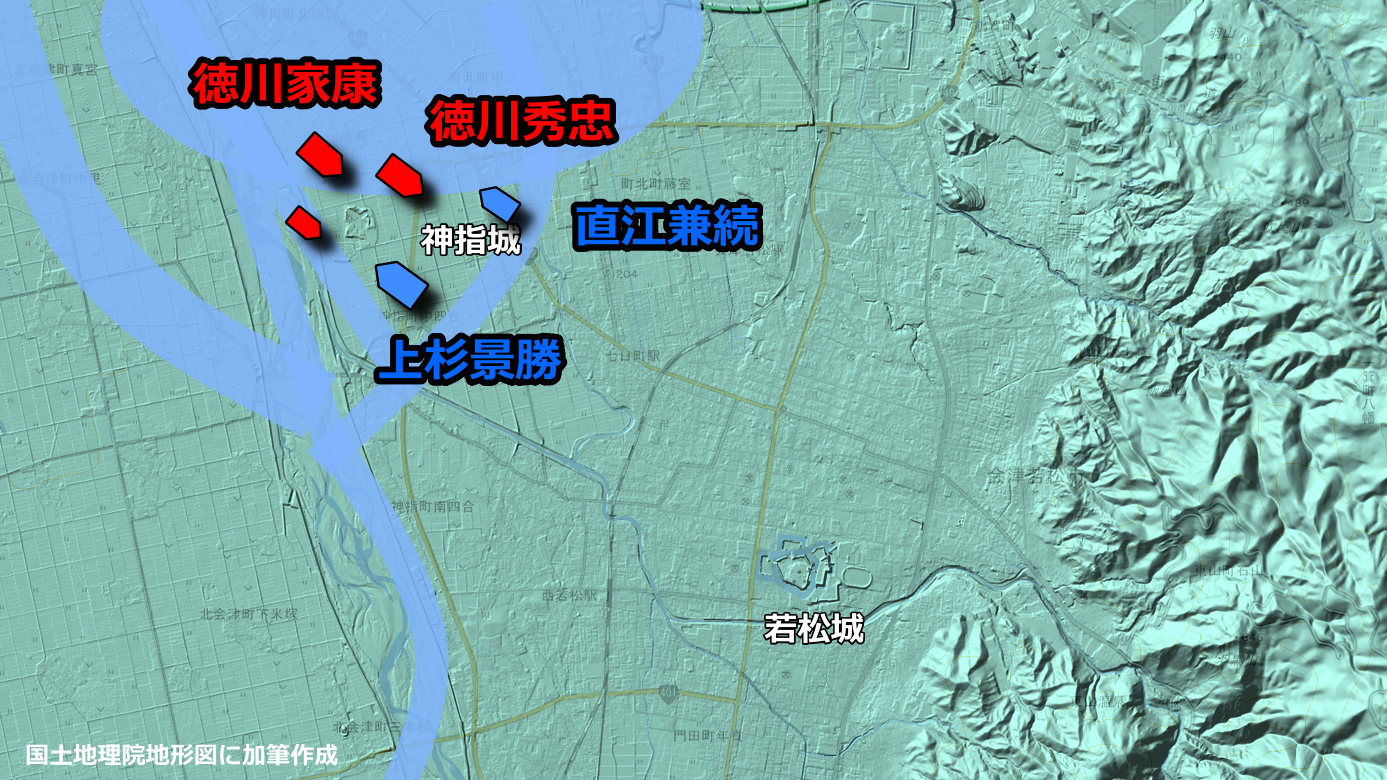

これにより家康は上杉征伐を決意。すぐさま大軍を会津に向けて出陣させたのです。

景勝は直江兼続に命じて迎撃計画を立てます。

徳川軍は5つの方向から会津に攻め込んでくると考えられます。

それぞれの方面に対して、上杉景勝と直江兼続は手を打ちます。

- 元領国であった越後の領民に一揆をおこすように働きかけ、前田・堀軍の動きを封じます。

- 常陸の佐竹義宣は、水面下で上杉と同盟を結ぶ仲。時期をみて徳川軍に襲い掛かる手筈となっています。

- 北の伊達政宗は戦況が明らかになるまで動かないと予想される。

- 最上義光はできれば上杉軍とは戦いたくないと考えているよう。

そうなると、残るは白河口を攻めてくる徳川本隊だけ。

兼続は白河の南、革籠原(かわごはら)に長大な陣地を構築。

ここで家康率いる徳川本隊を待ち構えることにしたのです。

この作戦で、神指城はどのような使われ方をされる予定だったのでしょうか。

神指城の周りを見渡すと、いくつか森のような場所が見えます。

行ってみるとそこには高い土塁が。実はこれ、神指城の二の丸部分です。

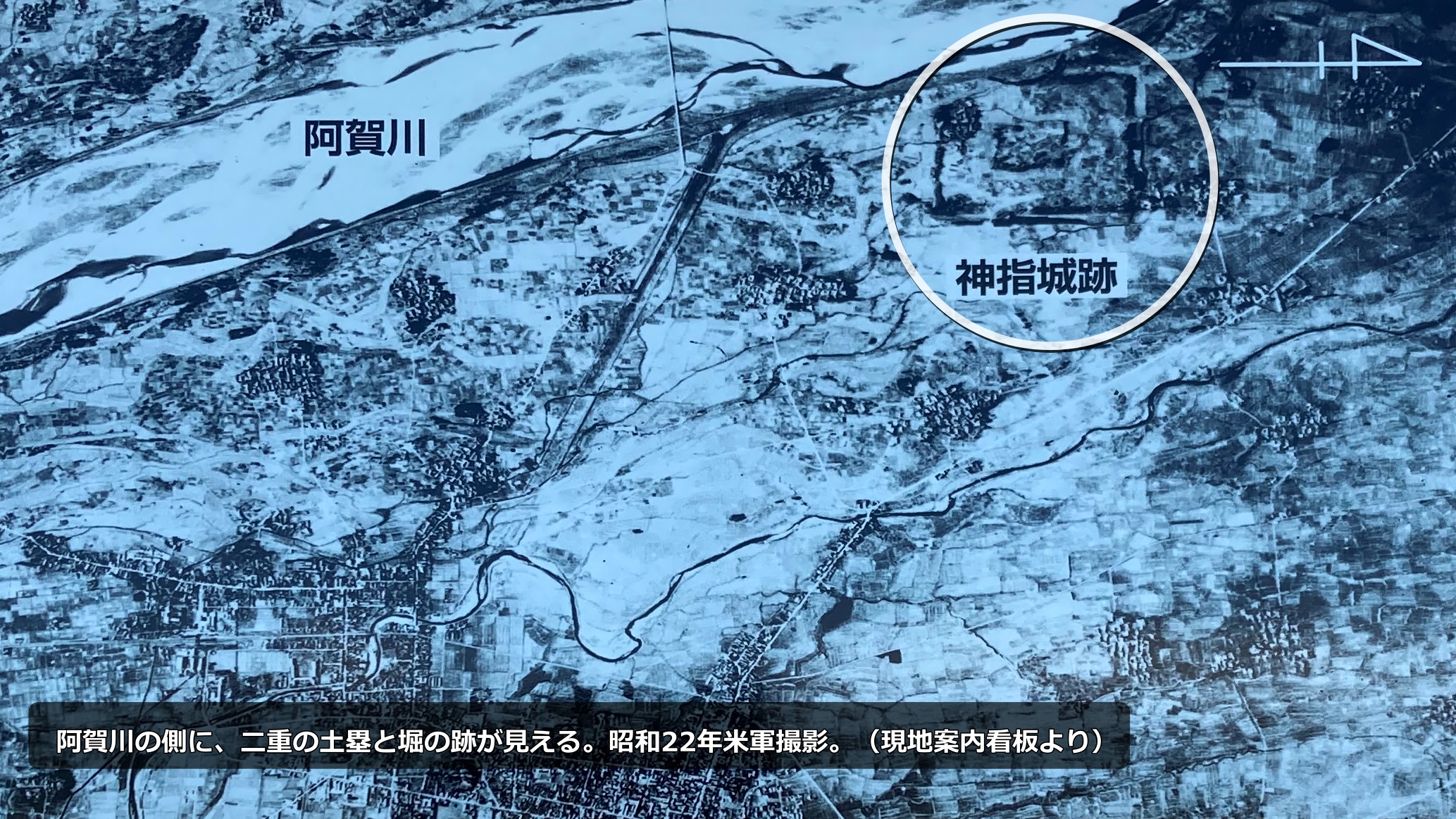

周囲の高台は全部で4か所。これをつなぐと神指城のおおよその姿がわかってきます。

東西710m、南北780mの四角形。その規模は若松城のほぼ倍です。

こんな巨大な城郭が、会津に出現しようとしていたのです。

ちなみに南西の一部が欠けているのは寛永年間(1636年)の洪水によるもの。やはり、水の被害を受けやすい場所だったのですね。

もし白河口が破られ、徳川軍が会津になだれ込んできた場合の対応。

- 上杉軍は一旦神指城に籠って戦い、そののち負けを装って撤退。

- 敵地で軍を留める場所がない徳川軍は、神指城に入る。

- 上流の堰を切って大量の水を流し込む。城の周囲は水浸しとなり、徳川軍は動けなくなる。

- 敵地で孤立した家康を叩く。

なんだかありそうな話に思えますね。

果たして、神指城は徳川軍をおびき寄せる罠だったのでしょうか。

神指城は「水没させる陣地ではない」現地でわかった本格的な築城

実はこれまでの話、現在ではだいぶ否定されています。

というのも、神指城の造り作りがあまりにも立派であることがわかってきたからです。

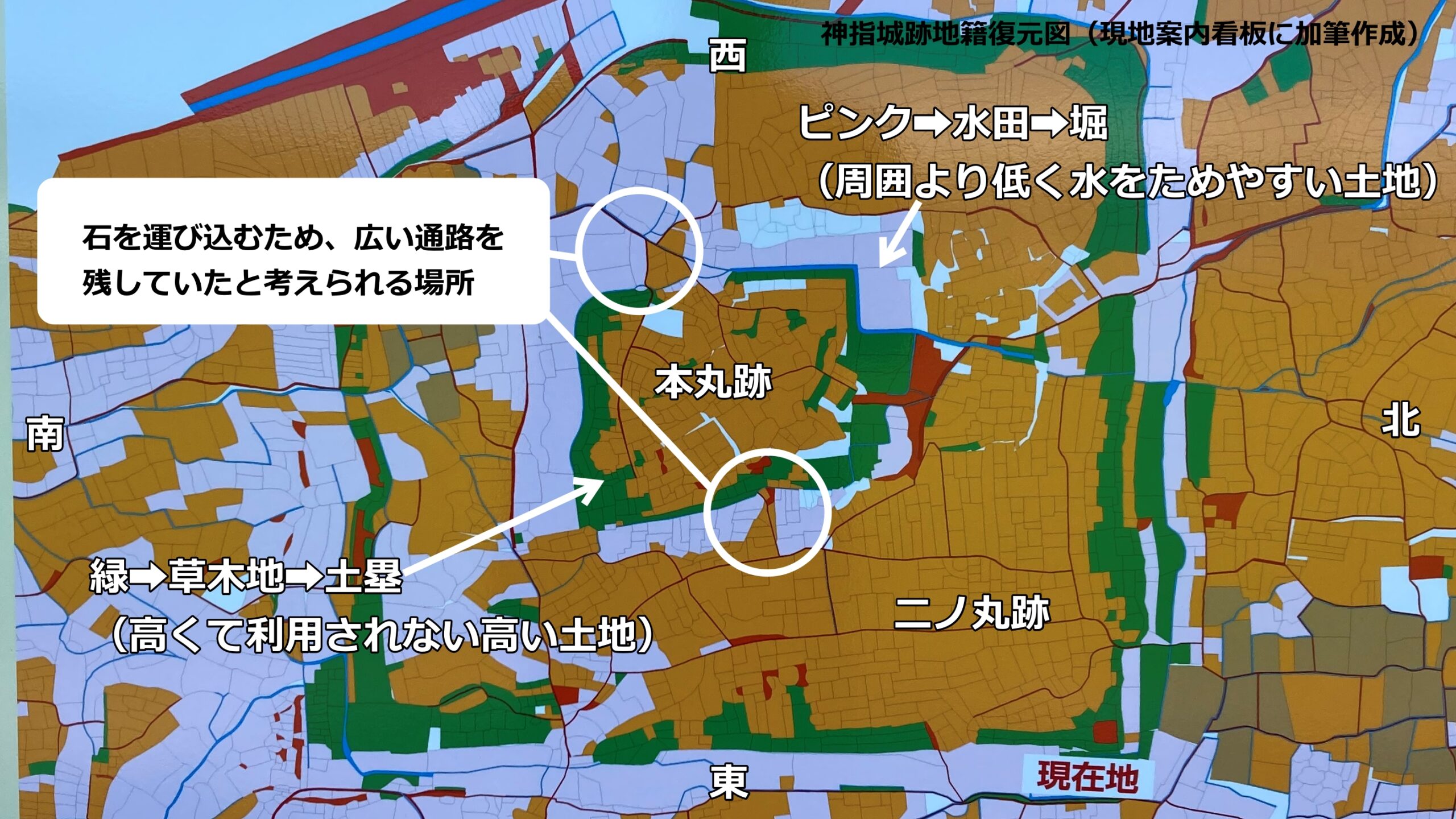

城の中心となる本丸。

ほぼ真四角にみえますが、東西南北それぞれに折れがあったことが確認されています。

折れ(横矢掛り)というのは曲輪の外回りのラインを曲げて出っ張らせたり引っ込めた部分。曲輪に侵入しようと張り付いた敵兵を、側面からも攻撃する工夫です。

徳川軍を誘い込んで水攻めにするには、必要のないものですね。

また、神指城跡には大きな石が残っています。

どうやら土塁ではなく石垣づくりの城を造ろうとした様子。

本丸の東と西の土橋を伴う入口周辺の堀はまだしっかりと掘られておらず、石を運び込むために広い通路を残していたと考えられています。

水没させる予定の城に、わざわざ石垣を積む必要はありませんね。

さらに本丸の北と南東部分に高まりがあったと思われること。

北の高まりは四角く、天守が建設される予定だったのでしょう。

また南東の高まりは謙信廟の予定地の可能性があります。

謙信廟とは上杉謙信の遺骸を祀る場所。謙信の遺骸は鎧を着た状態で甕に納められていました。後に上杉家が居城とする米沢城本丸にも謙信廟があり、その場所は南東隅なのです。

これを水没させるわけがありません。

また神指城の工事は、上杉討伐が出たところで中止となっています。

上杉景勝は神指城の築城をかなり本気で行っていたよう。

戦いのための陣地ではなく、会津120万石上杉家の本拠となる壮大な城を築くことを考えていたのです。

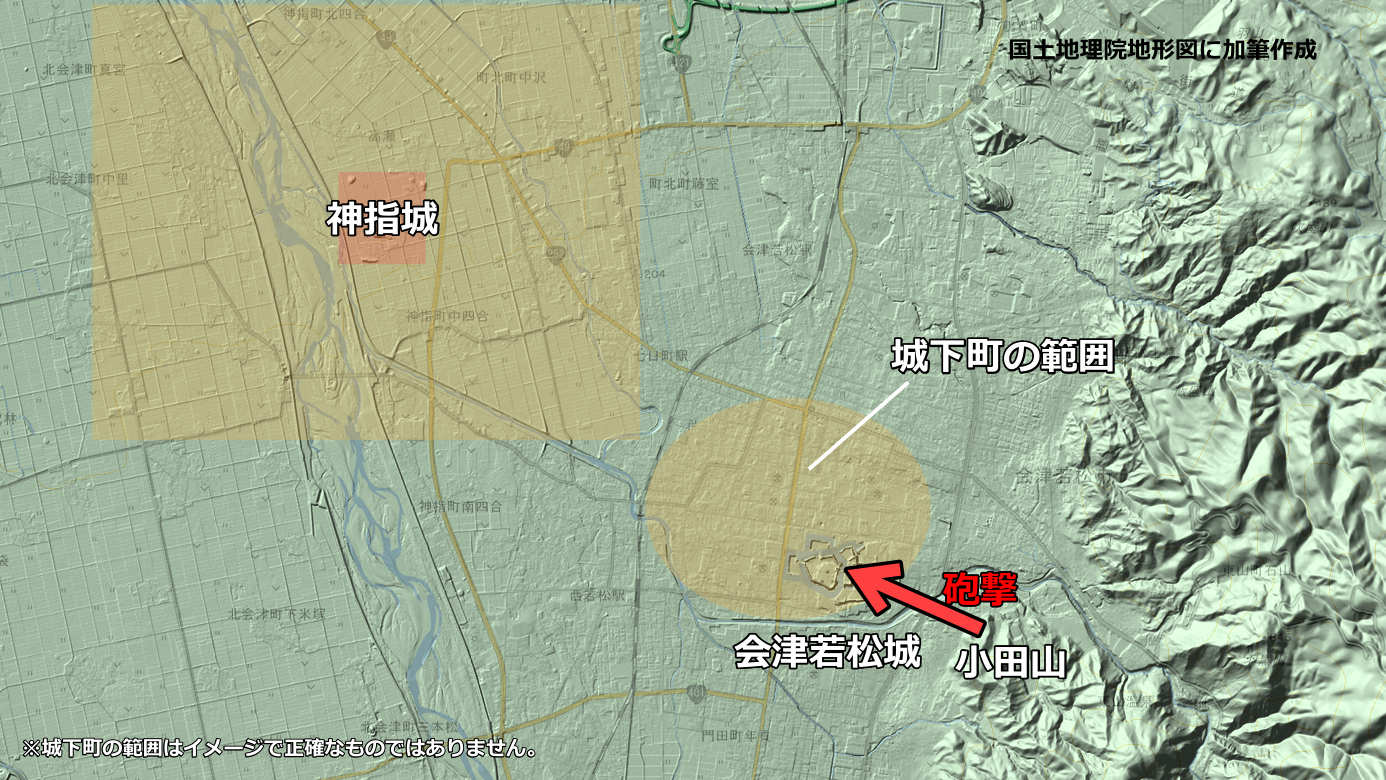

景勝が「若松城」ではなく「神指城」を選んだ理由とは?

それでもわからないのが若松城、そして近すぎる川の問題。

- 景勝はなぜ若松城を上杉家の居城としなかったのでしょうか

- 神指城を川の近くに築いた理由は何なのでしょうか

考えられている理由は二つあります。

ひとつは若松城の位置が会津盆地の端に近いこと。

これにより、城下の発展に必要な土地が確保できなくなる恐れがあります。

また若松城の東にある山が防御上の弱点になること。

実際、戊辰戦争のとき、この小田山から大砲が若松城に撃ち込まれました。

景勝は、どうしてもこの城の位置を好きになることができなかったのでしょう。

もう一つは、上杉家の領国経営。越後時代の上杉家は、全国屈指の裕福な大名でした(ただし上杉家の財源に関する資料は見当たらない)。

その源となったのは貿易と鉱山経営。

海に面し網の目のように川が流れる越後は、水運を使った物資輸送が活発に行われていたのです。

しかし会津の領国は山に囲まれた場所ばかり(会津、仙道、置賜、庄内、佐渡の120万石)。

海に面した庄内は飛地で、他国を経由しなければなりません。

そこで、阿賀川の水運を利用し、会津から直接貿易をしようと考えたのです。

具体的には、神指城本丸西門付近の堀に船着き場を設け、そこから舟で内堀の水門を通って阿賀川に出る。

塩川の川湊で帆掛け船に乗り換えて日本海へ。

神指城から、遠く瀬戸内海の湊などへつながる交易ルートを作ろうとしたのです。

実は神指城は、毛利輝元が築いた広島城(他に聚楽第)を手本に計画されたと言われています。

広島城も川のすぐそばに築かれた城。

西の毛利と東の上杉。川の流れを制し、会津神指を東日本最大の都市にすることも不可能ではなかったかもしれません。

神指城は会津120万石の上杉家の拠点となるべく築かれました。

上杉景勝と直江兼続は、この場所からの新たな国づくりを計画していたのです。

しかし、それが実現することはありませんでした。

1600年7月。石田三成ら西軍諸将が挙兵。

上杉討伐のため小山まで来ていた徳川家康は、西にとって返します。

9月15日、関ヶ原。天下分け目の戦いと言われる決戦は、わずか数時間で東軍が勝利します。

大きな賭けに敗れた上杉景勝。翌1601年8月に米沢に移ります。

神指城は破壊され、のちに石垣は若松城に運ばれたと言われています。

石高を30万石に減らされた上杉家は、越後からさらに離れた米沢で、静かな歴史を築くことになるのです。