滋賀県南部。

甲賀で有名な城といえば水口城。市街地に見える堀と石垣。白い櫓がカッコいいですね。

この水口城は、江戸時代(1634年)に徳川将軍の館として築かれたもの。城というより御殿です。

現在グラウンドとなっている場所が中心部で、京都二条城と同じ建物構成の御殿が建っていたと言われています。徳川の水口城ですね。

水口にはもう一つ城がありました。それは水口岡山城。

徳川の水口城から東に約1キロ、古城山と呼ばれる山がそれで、戦国時代の終わりごろに豊臣秀吉が築かせたものです。

現在は眺めの良い公園となっているのですが、調べてみるとなかなかすごい城であったことがわかりました。

堅固な備えもそうですが、かなり豪華なつくりだったとのこと。

歴代城主も豊臣の重臣が務めていたようなのです。

不思議なのはこの豊臣の城の痕跡が現在ほとんど残っていないこと。

建物はもちろん石垣さえも消えているのです。これはいったいどういうことでしょうか。

城下町の痕跡が残る「三筋の町」を歩く

水口の街には昔の東海道の名残が残っています。

近江鉄道の踏切の東側に不思議な分岐があります。

これが昔の水口の町を形成していた道で、三筋に分かれています。

真ん中の道が東海道。それに沿うように二本の道が通っていました。

途中には江戸時代の宿場町の雰囲気を残す建物などもありますので、時間があれば是非寄ってください。

この道を歩いていくと、途中で広い道と交わる場所があります。

正面が水口岡山城のあった山です。この道の先に大手があったと言われています。

ここからだと何だか城のあった山がとても立派に見えませんか?

目線が広くまっすぐな道を通って自然と山に向かっていくような気がします。

これについては後の話に出てきますので、覚えておいてくださいね。

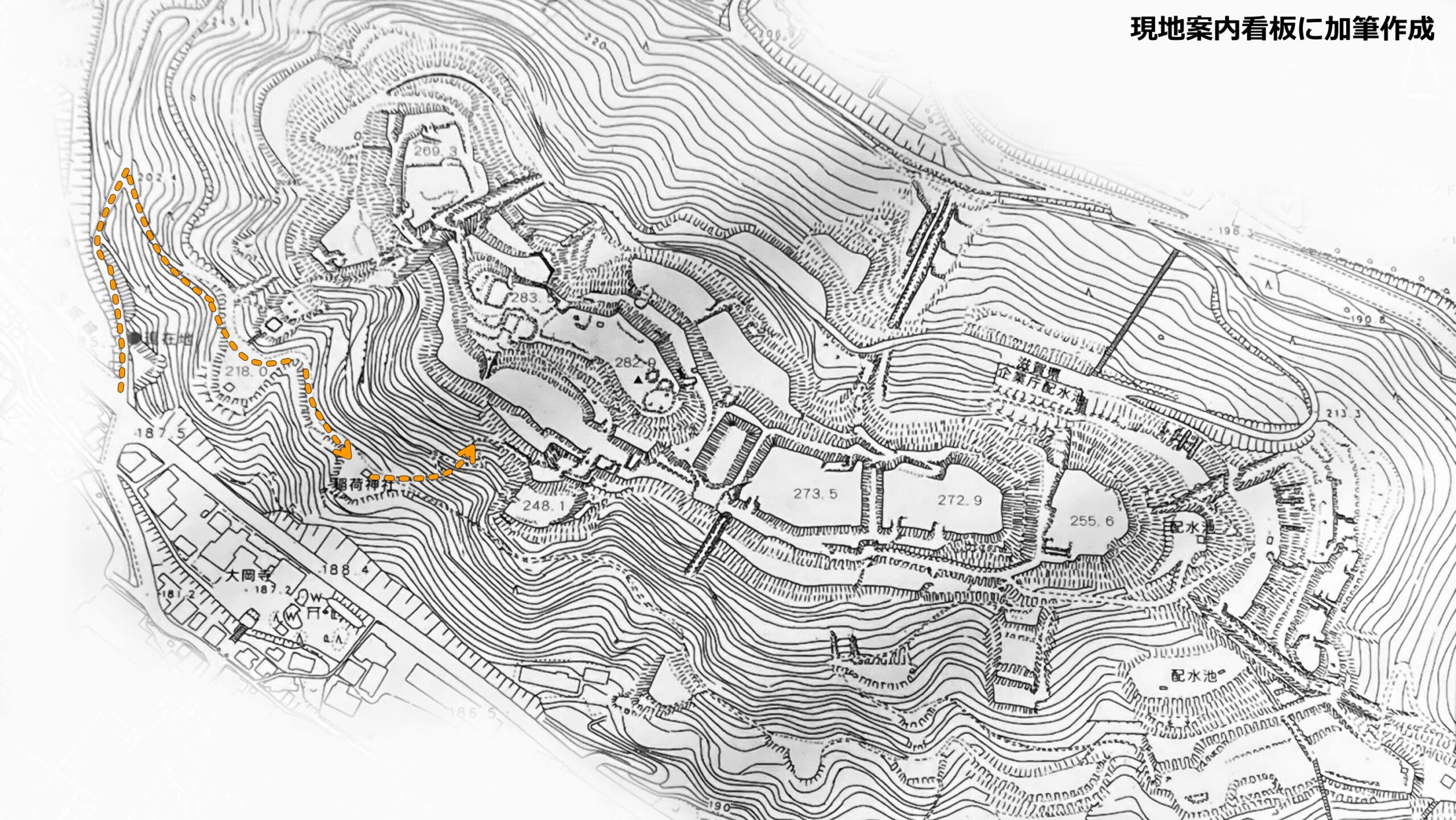

「西口」から水口岡山城に登ります

水口岡山城への登り口はたくさんあるのですが、初めての訪問なので一番わかりやすそうな場所から攻めてみます。

ちょっと交通量の多い道路を渡ったところに城への入口がありました。

ここは西口で、頂上まで820mとのことです。

道は途中で向きを変え、山の南斜面を東に進んでいきます。

遊具のある場所を過ぎると、なんだかとても深い谷が見えます。

これは水口岡山城の竪堀の跡。

上に目を向けるとそのままずっと続いているのがわかります。

これも後で出てくるので、覚えておいてください。

神社が見えてきました。その横に頂上へ続く道があります。

予想通り狭くて勾配の急な山道。途中で時間の目安が書いてあるのが救いです。

といっても実際は平らな部分も多く、それほど時間もかからず登ってしまうので安心してください。

そして出現するのがこの景色。城好きな人ならハットするであろう桝形虎口の跡です。

ここが山上の城の入口ですね。

道は土の高まりの間を通って右に曲がるようになっています。

当時は石垣があったのかもしれません。

そしてその先に続くのが大手道、上に見えるのが城の中心本丸です。

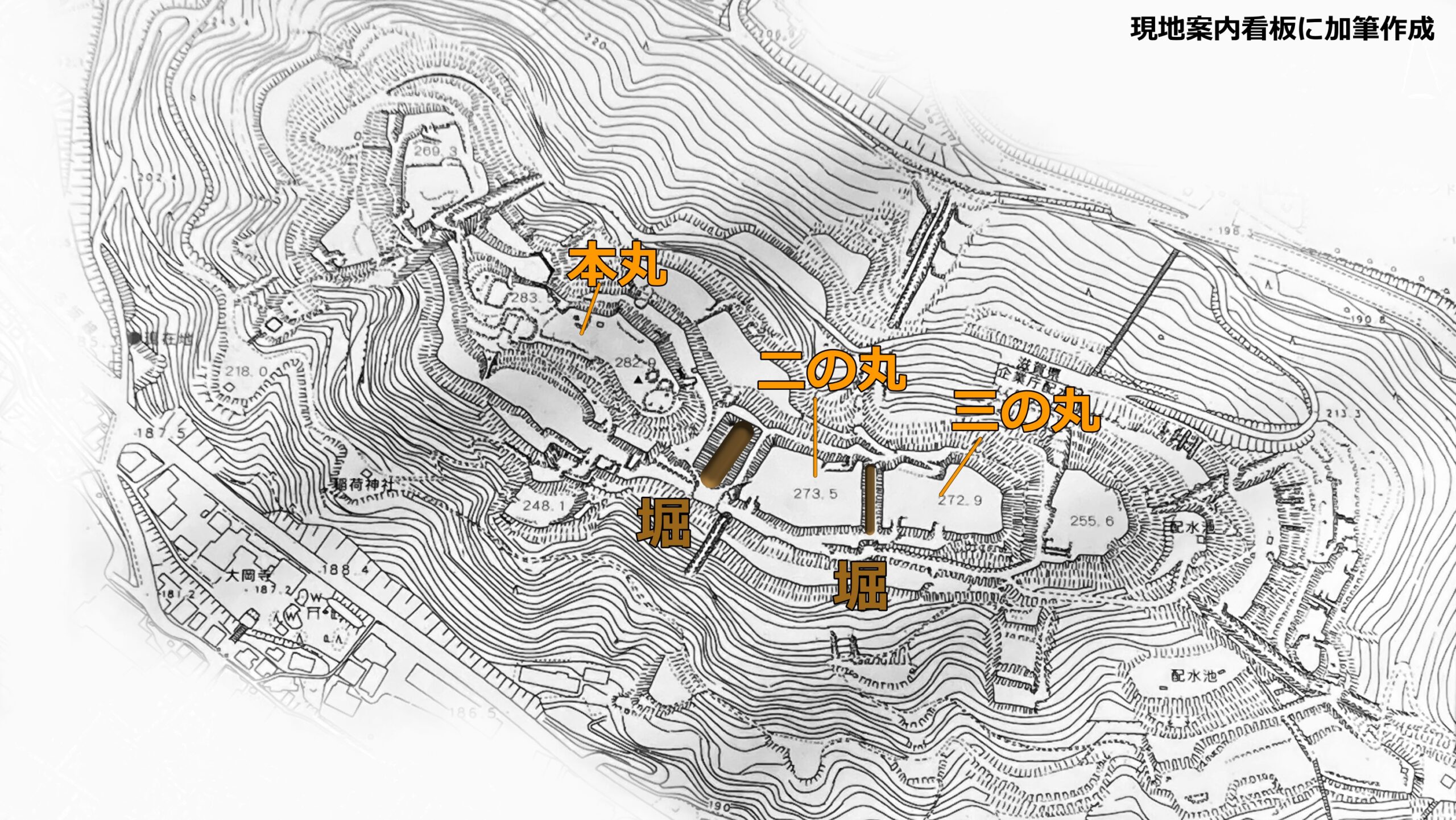

山上には5つの曲輪、そして堀。

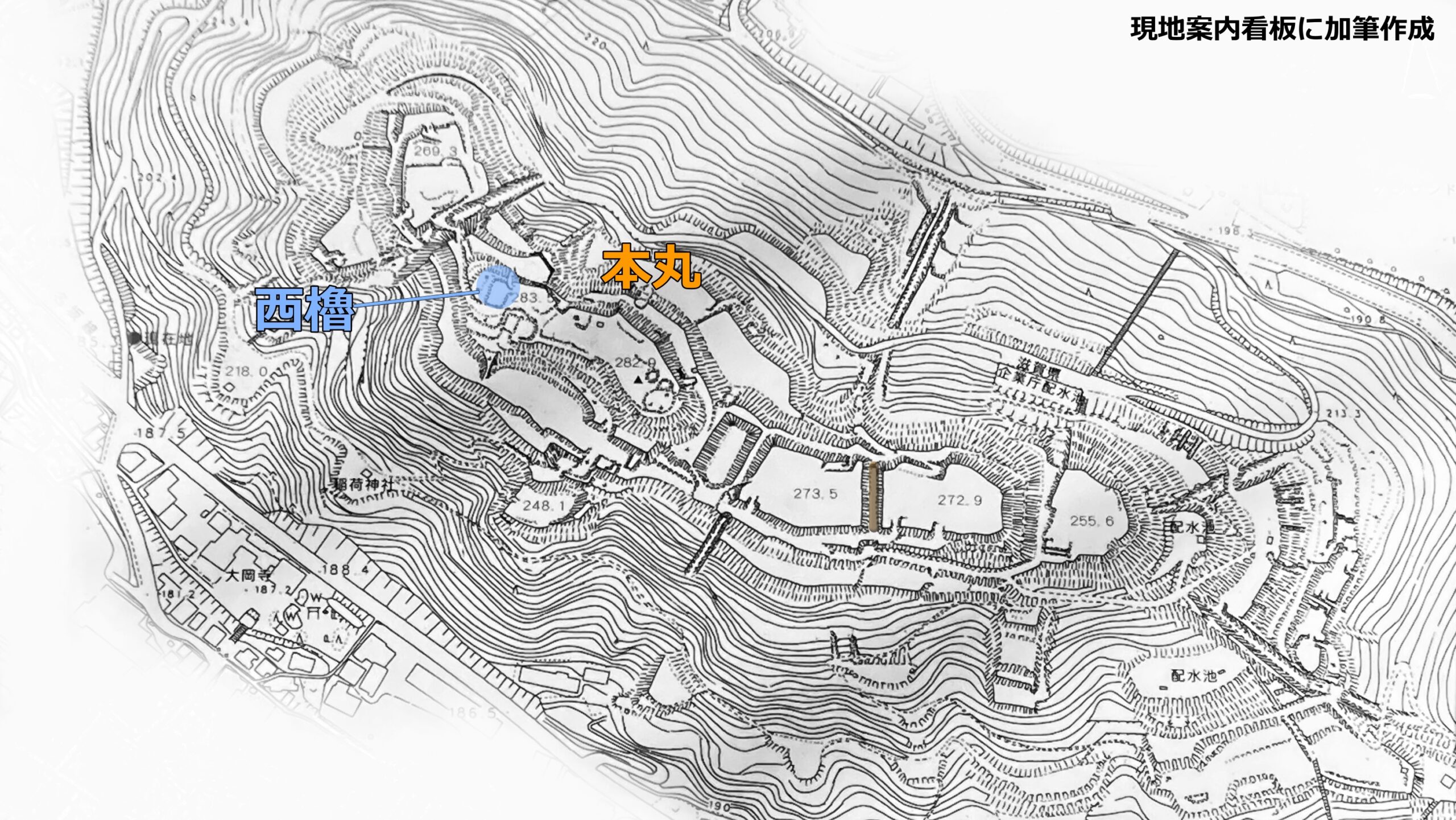

水口岡山城は比高約100mの古城山の上に、複数の曲輪を東西に一直線状に配しています。

展望台のある西の丸は「城跡の公園」

西の丸は城っぽい雰囲気に整備されています。

展望台の階段はかなり狭いです。頭をぶつけそうな場所もあるので、十分ご注意ください。

水口の町だけでなく、琵琶湖の向こう側の山まで望むことができます。

実はここまではもう少し気軽に登ってくることができそうです。

バイクの方や犬を散歩させている方もいたので、広い道があるのだと思います。

山上から麓まで遮断する「竪堀」に本気を感じる

西の丸の端にある凹んだ部分。これは堀の跡です。

現在は埋まっていますが、当時はもっと深く刻まれ曲輪を区切っていたと考えられます。

この堀がすごいのはずっと山の下まで続いていること。

案内看板を見ると先ほど登ってきた途中にあった竪堀につながっていることがわかります。

竪堀は斜面にとりついた敵兵の横移動を防ぐもの。

他に堀に入り込んだ敵兵の動きを限定し一斉に攻撃することもできる施設です。

水口岡山城にはこのような竪堀が何本か設けられていました。

そのうち南側にある竪堀は土塁を伴う大規模なもの。

ちょっと奥まった場所にあるのですが、現在でもその様子を見ることができます。

途中で道が横断しているところがあり、堀の内部にいる気分が味わえるのが面白いです。

この竪堀を追っていくと本当に山の下まで続いているのがわかります。

最高所にあった本丸

西の丸の隣にあったのが本丸。

といっても先ほどの堀で仕切られさらにかなりの高低差もあるので、簡単に入ることはできなかったのでしょう。

本丸は東西に細長い曲輪。ここに城の中心となる施設があったと考えられています。

真ん中あたりに大きな案内看板がありますので、是非見てください。

本丸と二の丸の間の堀の巨大さに圧倒される

本丸の隣が二の丸。

そこへ向かうには再び坂を下っていきます。

降りた先が二の丸かなと思ったのですがそこは堀。

しかもこの堀、かなり大きいです。

元々あった谷を利用したのか、それとも人の手によって掘ったのか。

詳細はわかりませんが、とんでもない幅があることがわかります。

私が以前見た小田原城惣構の堀は戦国最大級と言われていますが、幅だけでいえばそれと同じくらいの大きさであるのではないでしょうか。

独立していた?二の丸・三ノ丸

二の丸は広さが本丸の半分くらいの独立した曲輪です。

気になるのは「ここを歩きなさい」みたいな石畳がまっすぐにあること。

曲輪の端までずっと続いています。その先は堀によって通れなくなっています。

向こう側が三の丸ですね。

この石畳、おそらくこの城が公園として整備されたとき、三の丸までつづいていたのではないでしょうか。橋の跡のようなものがあります。

しかし橋が老朽化したので通行止めにしてある、これが私の推理です。

ということで現在は通ることができませんので、またまた二の丸から一度出て堀の横を通って三の丸に入ることになります。

面倒だな・・思っていたのですが、実は水口岡山城はもともとこのような構造だったとのこと。

本丸・二の丸・三の丸がそれぞれ独立した造りだったのです。

三の丸の右手にある凹んだ部分。これは虎口の跡であると考えられています。

凹んだ部分の先には門があり、ここから三の丸に出入りしたのでしょう。

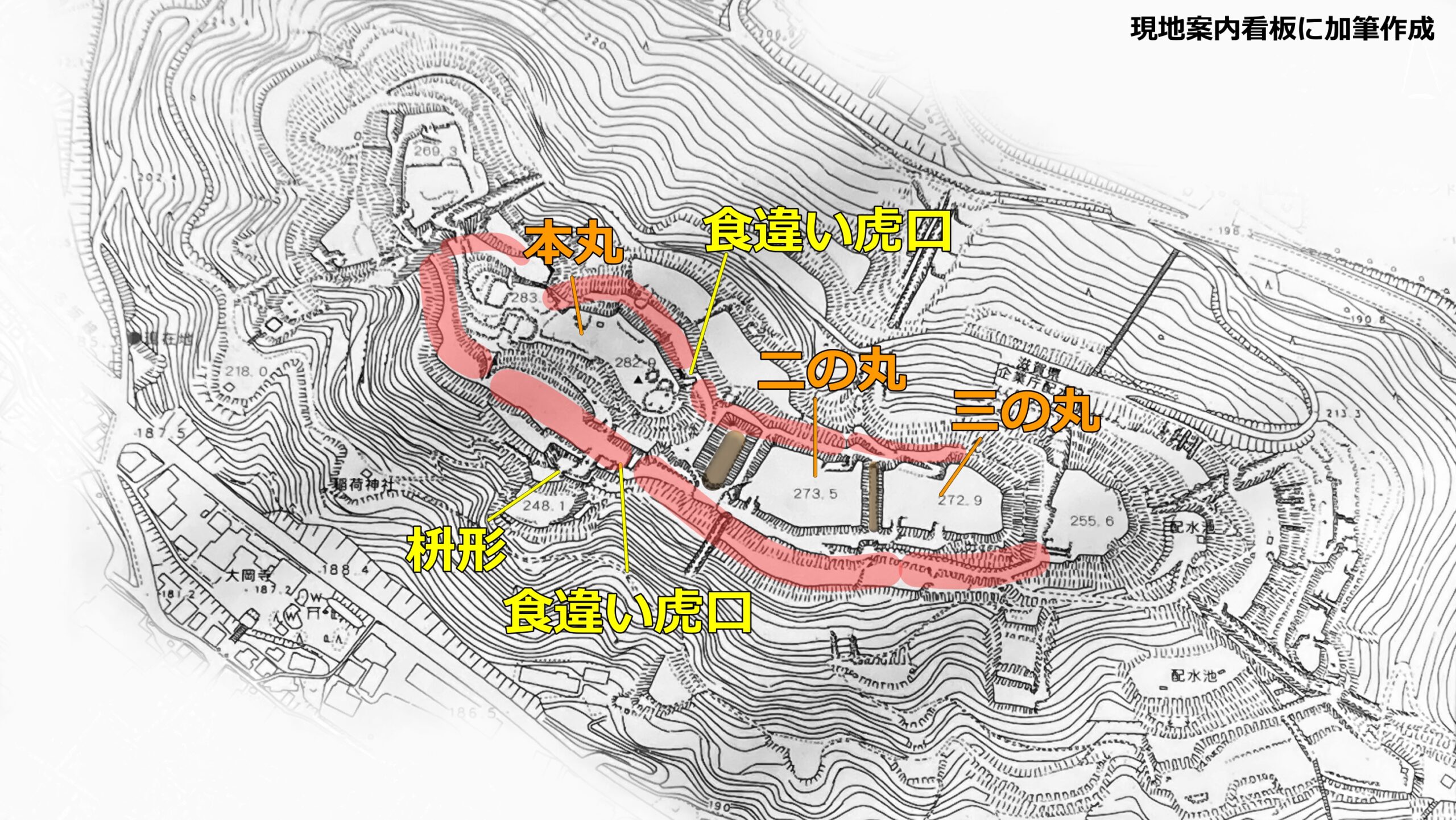

水口岡山城の特殊な防衛ラインとは?

山上の曲輪がそれぞれ独立していた水口岡山城。一般的な城のイメージでいうと初めに三の丸から入って次に二の丸、そして本丸へと順に城の中心に近づくのが普通に思えます。

ですが水口岡山城は各曲輪がつながっていません。

ということは、いきなり本丸が攻められてしまうのでは?と心配になりますね。

ですがそこは大丈夫。

曲輪の周りには道のようなスペースがあったのですが、そこには敵兵を自由に通行させない工夫がされていたのです。

それが食い違い虎口。

食い違い虎口とは両側の土塁などを屈曲させて敵の進路を曲げる構造の虎口。

門を横向きにすることができ守備側は側面からも攻撃することができます。

攻撃側にとっては嫌な虎口、守備側にとっては守りやすい虎口ということですね。

南側の食い違い虎口は、初めにみた大手道の桝形の東にあります。

通路を歩いていくとなんとなく邪魔だなと思う土の高まりがあります。

現在でもクランクして通らなければならないようになっています。

北側の食い違い虎口は本丸と二の丸の間の堀を入った先にあります。

道幅は狭いですがこちらも通路が折れ曲がっているのがわかります。

すぐ上は本丸なので、こちらからも攻撃されてしまいますね。

水口岡山城はこの食い違い虎口のある帯曲輪のような部分を戦闘ラインとし、各曲輪の兵を柔軟に運用することで敵兵の攻撃を退ける構造だったのです。

水口岡山城は複数の曲輪と堀によって守られた堅固な城であったことがわかりました。

豊臣秀吉が水口岡山城を築かせた理由は?

ところでなぜ豊臣秀吉は、この城を築かせたのでしょうか。

それが想像できる場所があるのでいってみましょう。

ここは三の丸のいちばん東。足を進めると目の前の視界がぐっと開けます。

正面に見えるのが鈴鹿の山。あの先は伊勢の国です。

水口城が豊臣家(当時は羽柴)によって築かれたのは1585年のこと。

小牧長久手の戦いの翌年で、この時点では徳川家との対立がまだ続いていました。

さらに関東には北条家など、油断できない勢力が残っています。

秀吉はこの状況から、近江の守りを固ることを考えます。

一族である秀次を八幡山城に置き、それを中心につながる街道周辺の城を整備させたのです。

東山道方面の佐和山城を改修し堀尾吉晴を入れます。

そして東海道方面には水口岡山城を築かせたのです。

水口は東海道鈴鹿峠を超えて少し進んだ位置にあります。

東国からの守りを固めるだけでなく出撃時の基地にもなります。

そして山のすぐ下には東海道が通っており、兵や物資、そして情報などのあらゆる通行をコントロールすることができます。

水口岡山城はこの時の豊臣家にとって、必ず押さえなければならない重要な地にあったのです。

初代城主は秀吉に信頼された「中村一氏」

秀吉はここに中村一氏を入れます。

一氏は古くから秀吉を支えた家臣。秀吉は特に信頼できる一氏に水口岡山城を任せたのです。

ちなみに二代目城主は増田長盛、三代目城主は長束正家。このふたりは後に五奉行に数えられる人物。

このようなメンバーから見ても、水口岡山城が豊臣政権にとって特別な城であったことがわかります。

中村一氏が建てた「魅せる櫓」とは?

水口岡山城は魅せる城でもありました。実は本丸を中心に石垣が積み上げられ、豪華な建物が並んでいたのです。

本丸には、天守のような櫓があったことがわかっています。

しかも東西に二基。それぞれの跡を見てみましょう。

本丸西側の櫓は発掘調査により石の階段や排水溝の跡が発見されました。

さらに瓦も出土したことからかなり豪華な姿をしていたことが想像できます。

櫓があったと思われる場所を見上げてみましょう。

地形はだいぶ変わっているのですが、当時はグッと手前まで石垣が張り出しており、その上に瓦ぶきの櫓が建っていたのです。

櫓が建てられたのは初代城主中村一氏の時代。そして一氏はこの櫓をより立派に見せる工夫をしていました。

はじめに訪れた水口城下の三筋の道。

それと交わる山が真正面に見える道について紹介しました。

麓から城のある山を見上げて中村一氏の櫓が建っていたのはここ。

もうお分かりかと思いますが、大手に続く道からまっすぐの位置にあったのです。

これは偶然とは思えないですね。

人々が行きかう大きな通り。その先の高い場所に瓦ぶきで重層(と考えられる)の櫓が見えたら「なんだかすごく立派な城だな」と誰もが感じることでしょう。

おそらくこのように見られること意識して、中村一氏の櫓、そして城下のまっすぐな通りが計画されたのは間違いないでしょう。

長束正家が建てた東櫓

他に水口城本丸にはもう一つ櫓がありました。反対の東側です。

こちらは木が伐採されていないこともあり眺望はイマイチですが、山の高さとしては先ほどの西の櫓とほぼ同じくらいです。

発掘調査も行われており、西側と同程度の大きさの櫓があったと考えられています。

発見された瓦から推定すると琵琶湖の対岸にあった大溝城の建物が移築された可能性があるとのこと。

そして大溝城の廃城時期からみて、三代目水口城主長束正家の頃のものであると考えられています。

中村一氏によって城下の真正面に建てられた西櫓。

そして五奉行の一人長束正家によって建てられた東櫓。

水口城の本丸には、どちらが天守かと迷うようなふたつの櫓が並ぶように建っていたのです。

山上は総石垣づくりだった?水口岡山城

水口岡山城の山上の曲輪(本丸だけか)は石垣づくりだったと考えられています。

城下からは山の上に太陽の光を受けて白く輝く石がずらっと並んでいるのが見え、これも城を豪華に見せることに役立っていたのでしょう。

水口岡山城の石垣は、わずかですが現在でも確認することができます。

ここは本丸の北側部分。西櫓跡を下ったあたりです。

案内看板に従ってぐるっと回り込むと、忘れ去られたかのように石垣の一部が見えてきます。

実はもう一段下にもあり、他に北側の食い違い虎口の上など、部分的に残っていることがわかります。

もし現在も山の上に石垣が残っていたら、水口城も天空の城なんて呼ばれていたのかもしれませんね。

水口岡山城は守りの堅さだけでなく石垣と櫓によってやたら威厳のある造りをしていました。

それはこの城のある甲賀の地を治めるために必要だったためと考えられています。

もともと甲賀は多くの領主が乱立し小さな城があちこちに築かれていた地域。

そこを一気に豊臣家が治めるためには強大な力をわかりやすく示す必要があったのでしょう。

甲賀の小領主たちでは造ることができない豪華で巨大な城を出現させることで、秀吉はこの重要な地の支配を確実なものとさせたのです。

現在。水口岡山城の痕跡が残っていない理由は「徳川家康」だった

中村一氏が築いた水口岡山城には、豊臣の力を知らしめる特別な力がもたされていました。

しかし現在ではその遺構はあまり残っていません。それは一体どうしてなのでしょうか。

1600年関ヶ原の戦い。

この時水口岡山城主であった長束正家は西軍として出陣。

撤退後、苦労して城に戻ることに成功しますが、東軍に包囲され降伏後に切腹。

本領安堵を条件に開城したが欺かれたともいわれています。

城はすぐに廃城とされました。

徳川家康は水口を直轄地とし、城のあった山も御用林(おはやし)として管理します。

時代がかわったとはいえ東海道の宿駅で家康自身も何度か(大徳寺)宿泊していることから、江戸と京をつなぐこの重要な地を、直接治めることにしたのでしょう。

その際、水口岡山城を使わなかったのは、街道を見下ろすこの山にいつまでも豊臣の城が残ることを良しとしなかったから・・なのかもしれません。

江戸時代(寛永11年1634年)、三代将軍家光の頃、街中の水口城が築かれます。

このとき水口岡山城にあった石垣が持ち出され使われたようです。

そのため、現在はほどんど石垣が見られないのですね。

新たに石を求めるよりも近くの城に使われていた石をそのまま使えば手間も費用も省くことができます。

豊臣の水口城の石垣は、徳川の水口城の一部となったのです。

私が訪れた時、水口城の入口の橋は工事が行われて通ることができませんでした。

そのためまっすぐ進んで中のグラウンドを見ることができました。

この部分が当時の水口城の中心部で、将軍が宿泊するための御殿が建っていたのですね。

現在は出丸のような部分に二階建ての櫓が建てられ、内部は資料館になっています。

近世水口城の復元模型だけでなく、水口岡山城に関する展示もありました。

二つの城をセットで見学すると、時代の移り変わりを感じることができて楽しさがグッと増すと思います。