江戸時代の中頃、側用人・老中として権勢をふるった田沼意次。賄賂を横行させた悪人か、世を建て直した凄腕の政治家か、評価は大きく分かれそうですね。

ところで江戸で活躍していた意次候が、別の場所に「自分の城」を持っていたことはご存じでしょうか。それは相良城。駿河湾に面した静岡県牧之原市にあります。

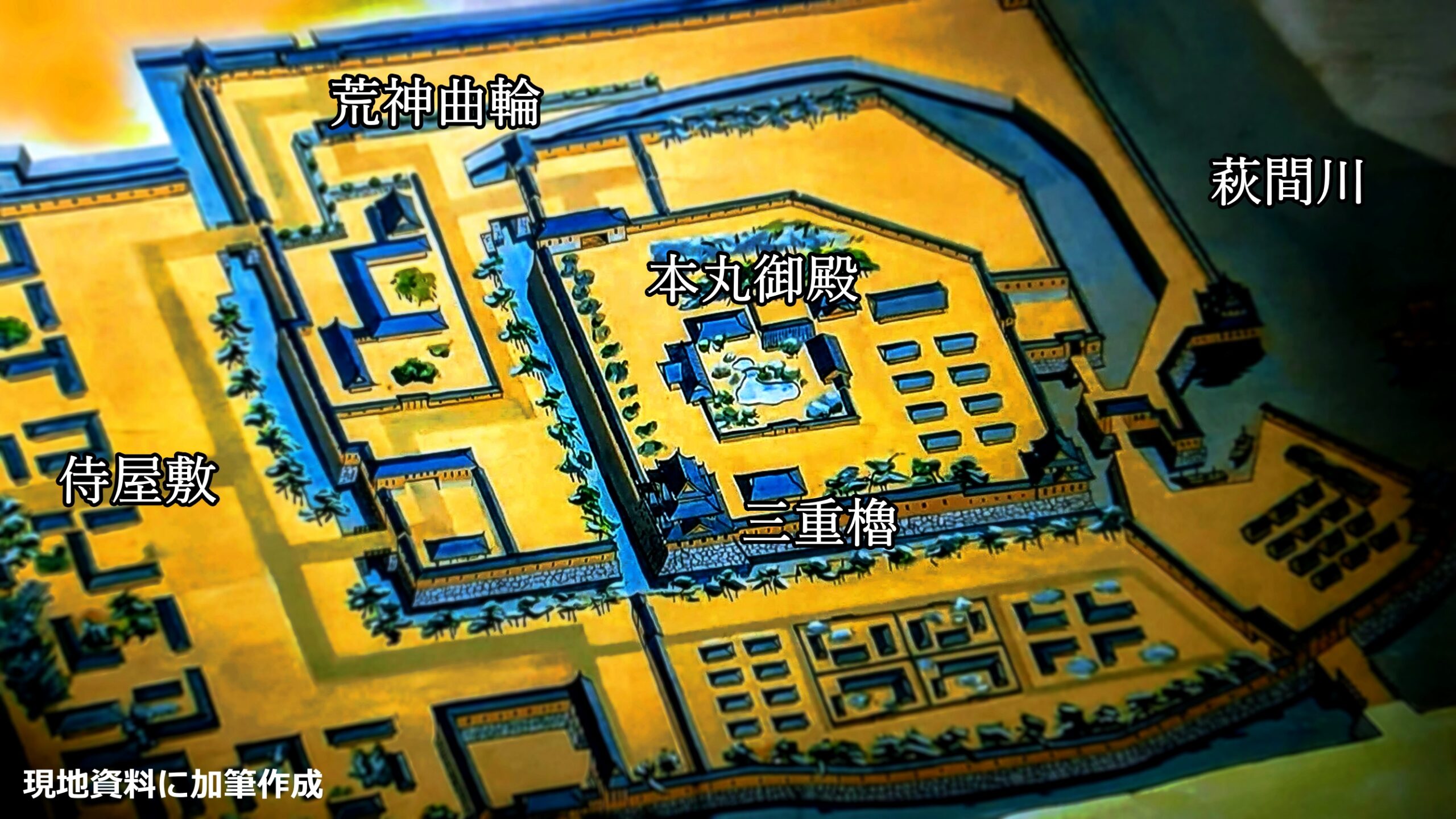

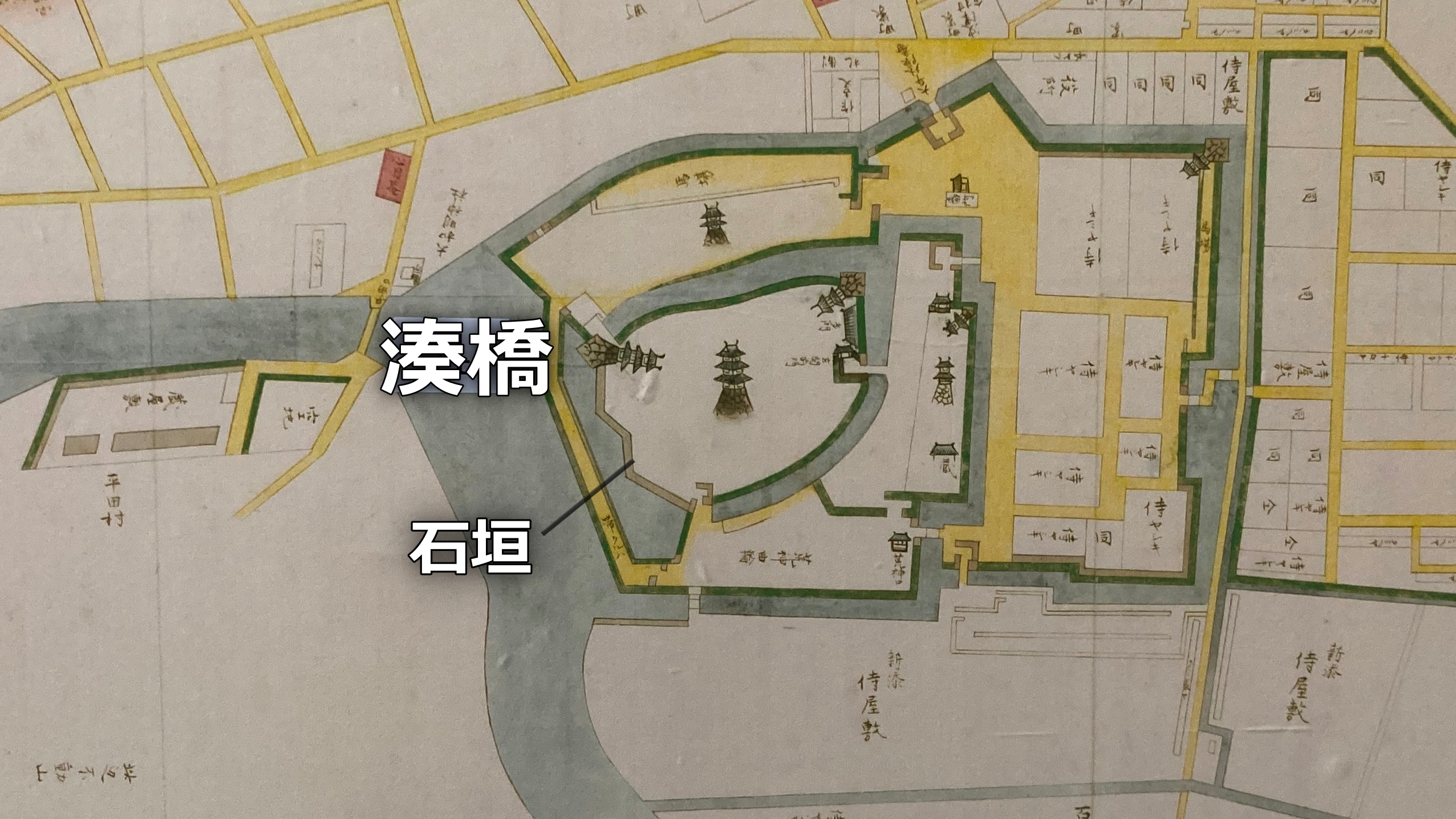

相良城は東西500メートル、南北450メートルの城域に本丸のほか複数の曲輪を配した城。

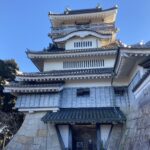

天守(三重櫓)を中心に6基の櫓があがり、豪華な御殿が建てられていたと言われています。

郊外にある般若寺には、相良城のものと言われる杉戸が残されています。

徳川家治の御用絵師、狩野典信描いたと言われる「牡丹に鳳凰」。意次候も眺めたのかもしれませんね。

相良城は、意次候が失脚した後、徹底的に破壊されてしまいました。

石垣は崩され堀は埋められ、解体された建物の部材はすべて持ち去られてしまいます。

まるでその存在を消し去ろうとしているかのようですね。

そのため、現在はここに城があったことさえわからない状態となっています。相良城はどのような城だったのでしょうか。

牧之原資料館で情報を集めます

まずは牧之原市の資料館で情報収集をします。

資料館の二階では、大河ドラマ「べらぼう」の特別展が行われていました。

渡辺謙さんが演じる田沼意次は物語での重要人物。衣装などが展示されています。

一階は相良の町に関する展示が行われている資料館。入館料を払うと、御城印風の券をもらうことができます。

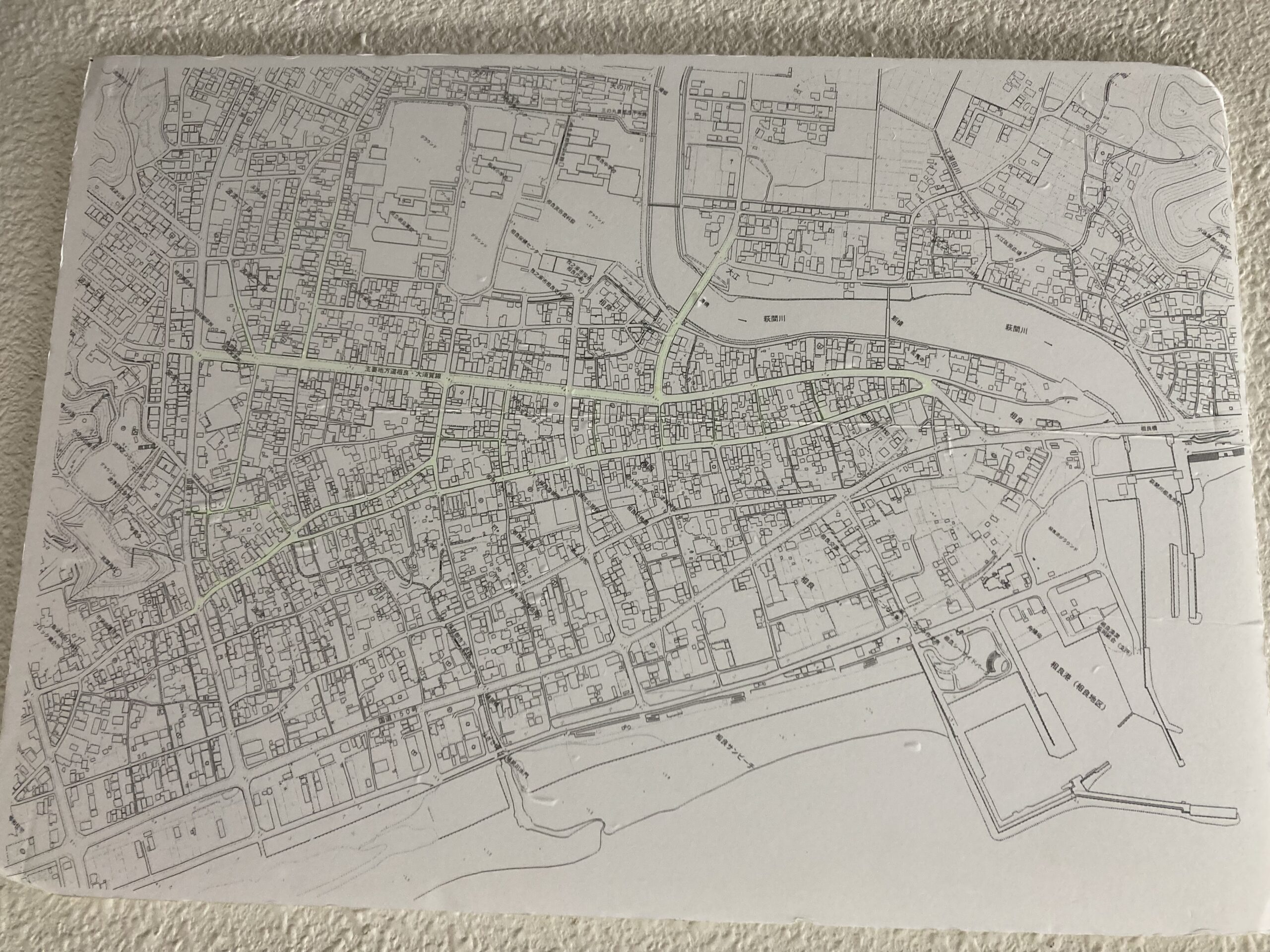

入口にある田沼時代の相良城と城下の様子を描いた図(ここはまだ撮影禁止エリアではありません)。そして、その横にある現代の相良の地図。

蛍光ペンで書いたような黄色い線があるのがわかるでしょうか。

私ははじめ見た時は何を示しているのか全く分からなかったのですが、後でこの二つのセットが相良城と城下町見学をするのにとても役に立ちますので、覚えておいてくださいね。

田沼意次が相良を訪れた記録があったことが判明

相良城については私が持っている本では情報が本当に少なく、どのように見学しようか困っていたのですが、あれこれ調べているうちに面白そうな資料があることがわかりました。

それは「御地頭様御入国萬覚」(ごじとうさまごにゅうこくよろずおぼえ)というもの。

1780年、相良城が完成したとき、意次候が見分のため訪れた時の様子を地元の庄屋(矢部六郎右衛門)が記したものです(4月13日から23日までの10日間滞在。)。

それによると、意次候は相良の城下町のあちこちを回ったよう。神社や寺だけでなく山や海、そして城下町と盛りだくさん。

このルートをたどれば、当時の相良城と城下町の様子がよくわかるのではないか・・と思うのです。

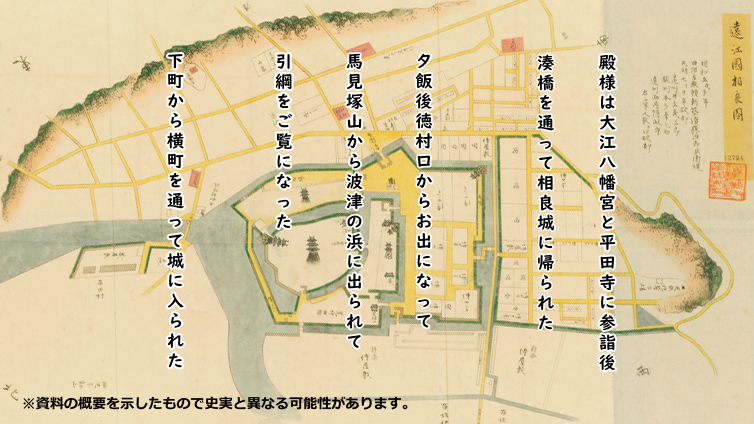

内容はこんな感じ。

- 意次候はまず大江八幡宮と平田寺(へいでんじ)に参詣

- その後、湊橋という橋を渡って城にいったん帰ります

- 食事の後、城の西側から再び出て、山を回って海へ。そこで漁(地引網漁)を見る。

- 最後に城下の町を通って相良城に帰った

というものです。

山に実際に登ったのかどうか・・はわかりませんが、ちょっと小高い場所から城を眺めるというのはありそう。

絶頂期の意次候は、どのような気持ちで相良の町を巡ったのでしょうか。

意次公気分で相良の町を見学

近江八幡宮

近江八幡宮は街の北東の山の麓、萩間川(はぎまがわ)を上ったところにあります。

大きな鳥居の奥に石段、その上に社殿が建っています。

毎年9月に船に関するお祭り(御船神事)が行われるとのこと。江戸時代に相良の廻船問屋が航海の安全を祈願したことが始まりと言われています。

海に面した相良では船は欠かせず、意次候も領内の発展のためにここを訪れたのでしょうか。

平田寺

次は平田寺は八幡宮からちょっと南に行ったところです。道は狭いので車で移動する場合は十分注意してください。

平田寺は田沼家の香華寺(こうげじ)。御位牌を祀る寺ということで、江戸にある菩提寺(心宗寺)とは別に、相良でも供養できるようにしたものです。

鎌倉時代に開かれたこの地方で最も古い寺の一つで、1786年に意次候が本堂を再建し現在に至ります。

特徴的なのは左側に設けられている玄関。これは田沼家専用の出入口ということです。

しかし平田寺本堂再建の直後、意次候は失脚してしまうんですね。

湊橋

次は湊橋。

さすがに江戸時代の橋なんて残っていないだろうと思っていたのですが、調べてみるとありました。

もちろん当時のものではありませんが、同じ名前のなかなか大きな橋が現在も萩間川(はぎまがわ)に架かっています。

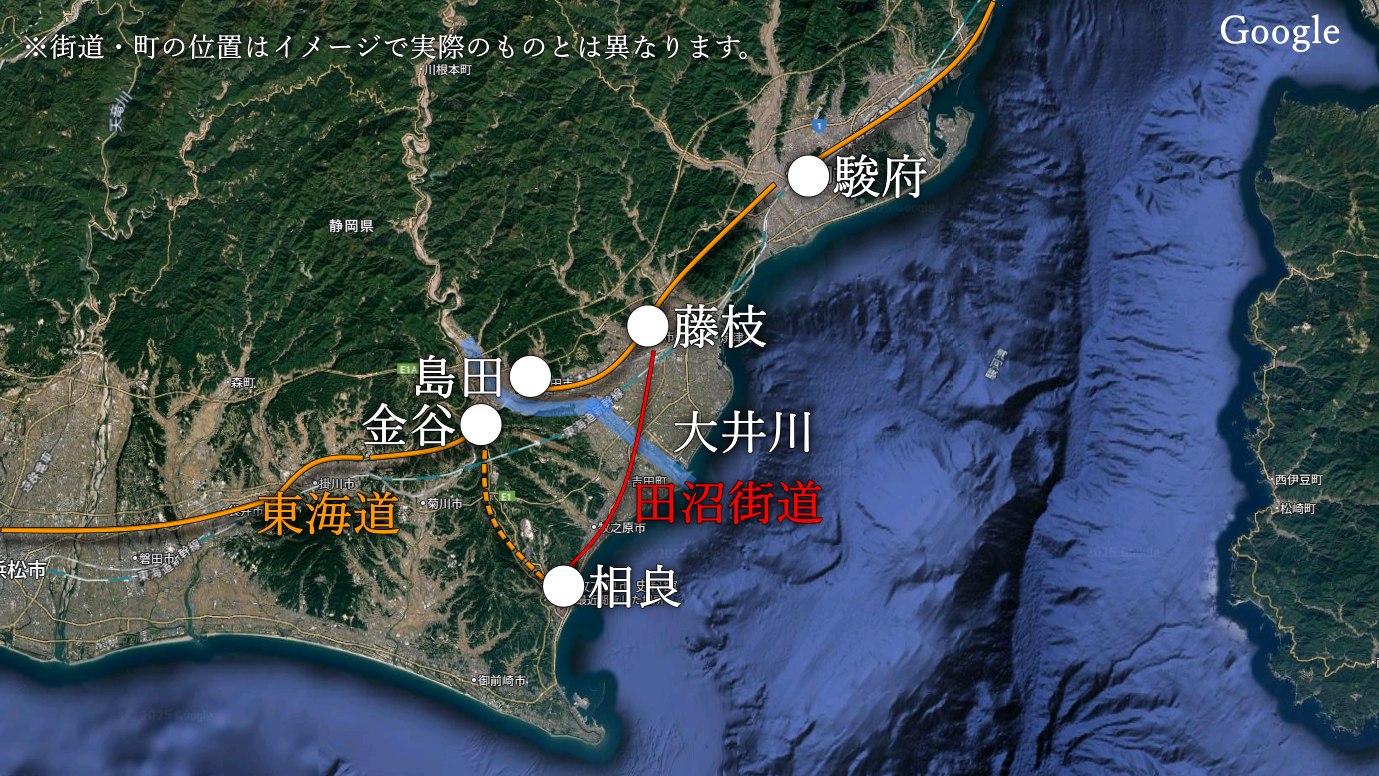

湊橋は田沼街道の起点。田沼街道とは相良から東海道の藤枝までをつなぐ道。意次候が整備させたものと言われています。

実は相良はちょっと不便な場所。東海道から離れているからです。

特に駿府や江戸など東へ向かうときは大井川を渡るために、一旦金谷宿まで出るという遠回りをしなければなりませんでした。

しかし田沼街道は大井川のもっと下流(下瀬越)での渡河ができ、藤枝までがグッと近くなります。

田沼家中や領民たちはここを通ることが許されたため、地域の発展に大きく貢献したということなのです。

また湊橋は萩間川越しに相良城を眺めることができる場所。おそらくここから見える城はかなりカッコよく見えたのではないでしょうか。

城の川側は石垣で固めてあったとのこと。意次候は湊橋からの城の見え方を気にしていたのでしょう。

湊橋が架けられたのは1776年のこと。相良城は工事の真っ最中。意次候の出世で大きく変わる相良の町。人々は城を眺めながら湊橋を渡って藤枝から駿府へ、そして江戸へと向かっていったのです。

気になる相良城の遺構は?

相良小学校の入口に土の高まりがあり、松が生えています。これは相良城の土塁の跡。

入口に説明看板があり、それによるとこのあたりは二の丸だったようです。

手前が曲輪だった部分で、グラウンド側に堀があったのでしょうか。

堀を挟んだ向かい側が本丸で、隅に相良城の天守に相当する三重櫓があったようです。

1985年に行われた発掘調査では三重櫓の石垣が発見されており、今も地下に眠っているのだと思います。

江戸時代の中頃に新規築城並みに城が改修されるのはとても珍しいこと。

そして天守クラスの三重櫓が挙がるというのは、意次候がどれだけ特別扱いされたか!ということを示していますね。

相良城の痕跡はとても少ないのですが、その中で石垣が残っている部分があります。

湊橋の近く、萩間川の右岸に相良城の外側の堀がありました。

小さな流れの先を覗いてみると古い石垣が見えます。

これが相良城の石垣で「仙台河岸」と呼ばれています。名前はこの石を仙台藩伊達家が寄進したことによります。

日本有数の大名である伊達家が、田沼家のために石を準備したということでしょうか。なんだかすごいですね。

仙台河岸の石垣はちょうど角の部分のよう。縄張り図で見てみるとこの部分なのかなと思います(詳細は不明です)。

となると水路より右側は川で、この石垣も湊橋からよく見える位置にあったのでしょうか。

城内と海を結ぶ船着き場として使われたと考えられています。

意次公が向かった?かもしれない山へ

次に意次候は城から出て、山(馬見塚山)を回って波津の浜に出ます。

この山についてはどこのことを指しているのかは調べてもよくわかりませんでした。

しかし意次候が通ったという相良城の出入口が示されており(徳村口=大沢側の出入り口)、そしてその先には確かに山があることから、城から見て西側の山のどれかのことを指しているのだと思います(確証はありません)。

そして意次候が実際に山に登ったのかどうかも不明ですが、ここはちょっと高い場所まで足を運んで相良の城と町を眺めた!と勝手に決めつけてみます。

相良城の西側には山がいくつかありますが、その中で展望台のある公園を見つけました(小堤山公園)。それほど高くないのですが、町を一望することができます。

相良の町はそれほど広くはなく、萩間川の周辺だけが平地で周囲は山に囲まれています。

城の近くに山があると大砲を撃ち込まれるのでは・・なんて心配になるのですが、江戸時代中期になると城の役割はかなり変わっていたのでしょうか。

ちなみに資料が示す山(馬見塚山)というのは現在の波津(はず)公園周辺だということを後で知りました。私が登った山よりもう少し北側になりますので、みなさんお間違いなく・・です。

意次候がここから城下を眺めた!という話は、是非ほしいですね。

相良の海にやってきた

相良の海にやってきました。目の前は駿河湾。西に目を向けると遠くには御前崎が見え、その先は遠州灘と呼ばれます。

意次候はこのあたりで行われていた漁を見たということですね。

実はここは「さがらサンビーチ」。意次候が足を運んだと言われる波津(はず)の浜の隣です。

なぜ隣の浜に来たのかというと、近くにどうしても見たいものがあったからです。

それは松なのですが、後で紹介します。

意次候はその後城下を回って相良城に帰ります。当時の相良の城下町はどのような姿をしていたのでしょうか。

現在も使われる相良城下の道の不思議

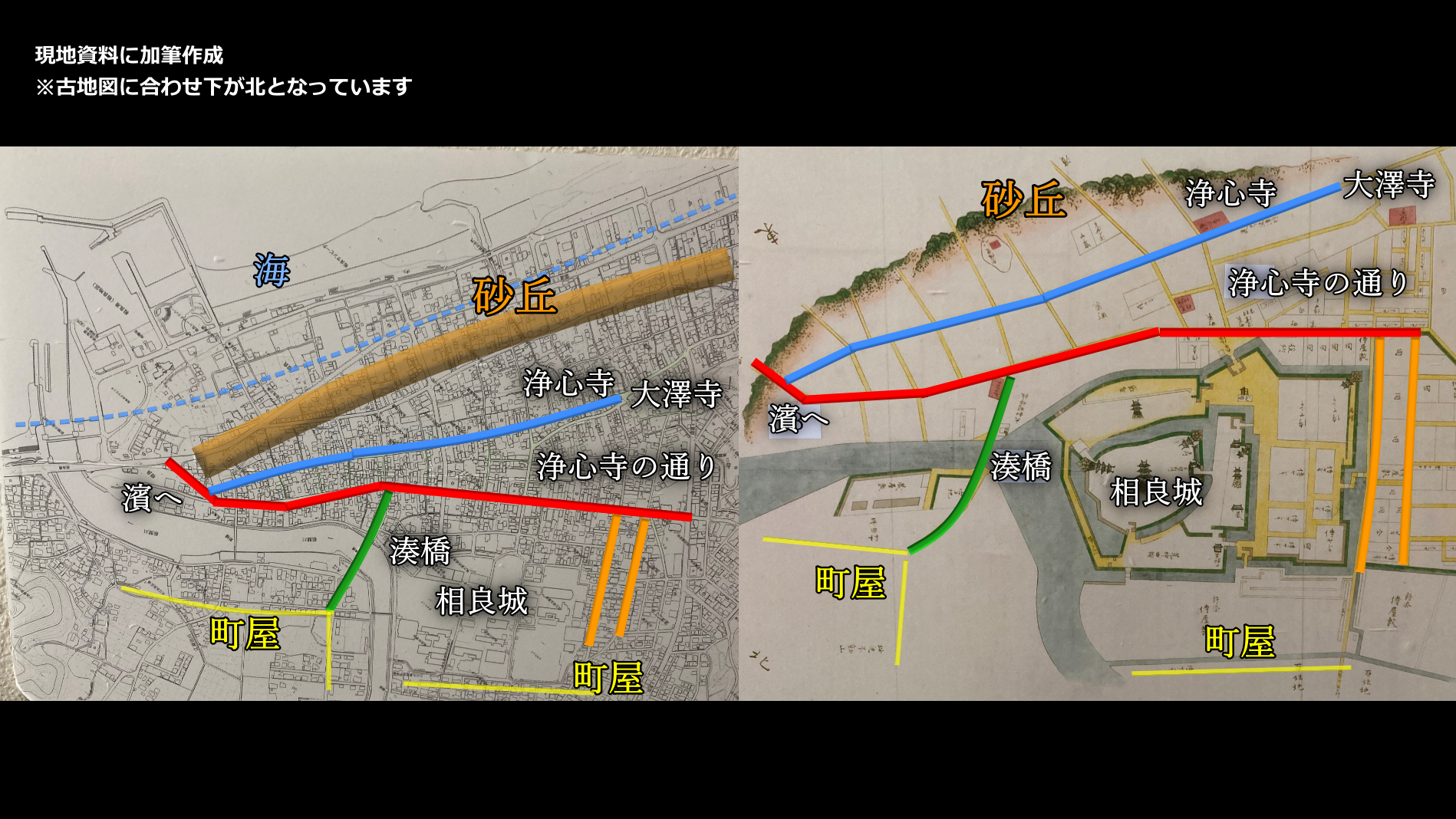

資料館にあった現代の相良の地図。はじめに紹介した謎の黄色のラインですが、これは一体何なのか・・というと、実は昔の道。

相良は意次候時代の町割りがよく残っているのですが、特に黄色ラインの部分は現在も道路として使われているのです。

城の南を走る二本の道。北側の道路は現在の県道で、相良のメインストリートとなっています。そこに湊橋からの道が合流しています。南側の道は静かな通り。二つの道は町の東で一本になり港につながっています。このあたりが町屋だったようです。城の西側は侍屋敷。相良高校の横とその奥の道は当時から使われていました。

こうしてみると相良城と城下町の規模がなんとなく見えてきますね。

ですが、現在は町の海側を国道が走りそこにも店舗や住宅が広がっています。それと比べると当時の町はかなり狭い範囲にあったように思えます。特に海側はどのようになっていたのでしょうか。

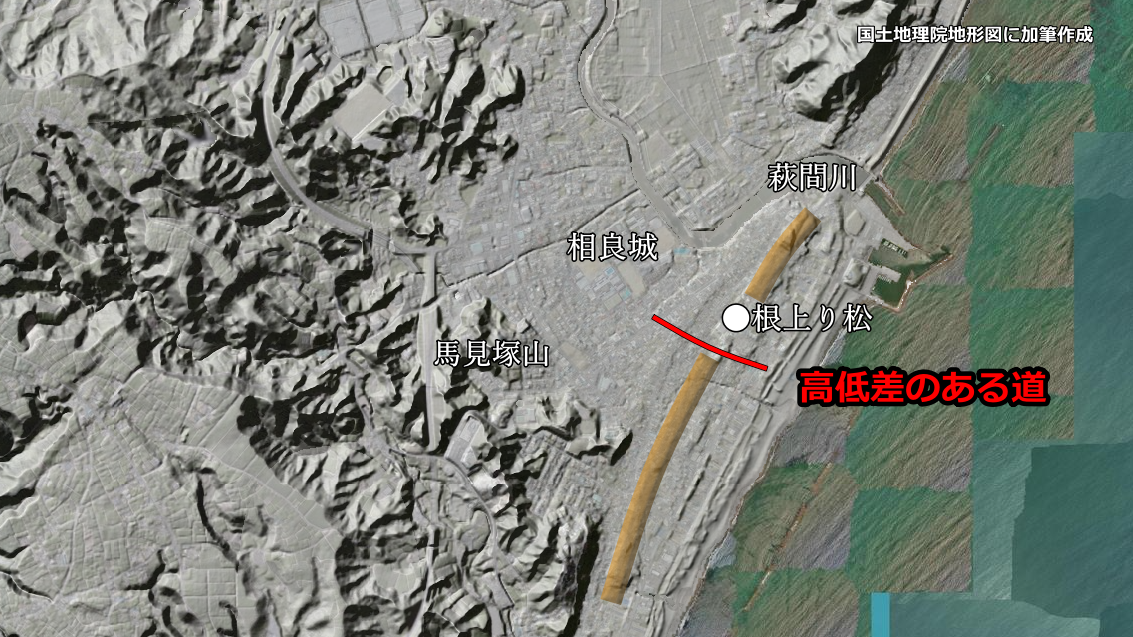

「さがらサンビーチ」の近くにある「根上がり松」。海からの強風や高潮から町を守っていたのですが、1707年の大津波で根元の砂が流されてしまったとのこと。

それでも枯れることはなく、これがクロマツの特色だ!と案内看板に書いてありました。

ところでこの松のあるあたりは周囲と比べて少し高くなっています。海に向かって上り坂となり頂上付近はまるで土手のよう。その先は緩やかに下っています。どうやら砂州のようですね。

周辺の様子を見てみると細長い高まりが海と平行に走っています。もしかすると江戸時代の海岸線はもっと手前にあったのかもしれません。

松より海側は町を造るのに適した場所ではなく、現在の国道付近なんて誰もいない、もしくは海の中。

絵図を見ると海側はゴツゴツとした岩のようなものが描かれ、「濱」に続く道が何本か通っています。

そうなると相良の町は当時の海の近くいっぱいまで広がっていたことになり、なかなか大きなものだった!と考えることができそうですね。

もしこのまま田沼家が力を握り続ければ、城の山側や萩間川の対岸にも拡大していったのかもしれません。

持ち去られた相良城の部材が密かに使われている事実

田沼意次が老中を辞職したのは1786年のこと。石高の大半を失った意次候は隠居を命じられ、相良城も没収されます。

相良城はその後壊されることになり、石垣は崩され堀は埋められてしまいました。

建物は解体されその部材はすべて持ち去られることに。田沼の城がここにあったことを消し去るかのように、徹底的に破壊されたのです。

権勢を誇った田沼意次の相良城は、わずか9年でその姿を消すことになるのです。

相良城下の大澤寺。現在の本堂は相良城が破却された数年後に建てられたものと伝わります。

本堂の床下が見学できるようになっています。覗くと再利用されたと思われる木材があるのがわかります。ちゃんとライトがつくのがありがたいですね(使用後は消してください)。

これは相良城の建物に使われていた部材。田沼の痕跡を残さぬようすべて持ち去られたはず。

ですが、不思議とどこかに隠され、その後こんな目立たない場所にひっそりと使われていたのです。

これはいったい何を表すのでしょうか。

田沼家の祈願所だった浄心寺。山門の龍の彫刻は牧之原市の指定文化財です。

この寺には江戸で獄死した平賀源内の墓があるとのこと。

意次候がひそかに相良にかくまったという話があります。

湊橋から始まる田沼街道ははじめからそう呼ばれていたのではなく、後世になって意次候の功績をたたえる人々によって付けられた名前と言われています。

天下に悪名を広めた田沼意次候。しかし相良の人々にとっては領民想いの英雄だったのかもしれません。

相良はそんな意次候の別の顔を見ることができそうな町でもあります。