埼玉県行田市の中心部に建つ巨大な建物。忍城御三階櫓です。現代になって再建されたもので、内部は博物館になっています。

戦国時代の終わりごろ、この城を巡って大きな戦いが行われました。

天下統一に大手をかけた豊臣秀吉による小田原征伐。敵となった北条氏の支城である忍城は、豊臣の武将石田三成が率いる2万を超える大軍に囲まれ、水攻めにされます。ところが城を守る成田長親はわずかな兵で持ちこたえ、1月以上も城を守り切りました。

結局忍城は力攻めで落とされることは無く、北条の本拠小田原城が先に降伏開城。関東各地にあった北条の城のうち、唯一最後まで落ちなかった城となったのです。

どうして忍城は、圧倒的兵力差があったにも関わらず長期間落城しなかったのでしょうか。

豊臣秀吉の小田原征伐で引き起こされた忍城の戦い

戦いの始まりは豊臣秀吉による小田原征伐。

1590年、全国の諸大名を臣従させた秀吉は、関東の北条氏に対し戦いを仕掛けます。天下人の侵攻に対し、北条氏は領内各所に配された支城で豊臣軍を迎撃するとともに、本拠小田原城に軍勢を集結させ、籠城する作戦をとります。

このころの小田原城は総延長9キロにわたる惣構に囲まれた日本一の要塞で、いかに豊臣の大軍であっても簡単に攻め落とすことはできないと考えられていました。

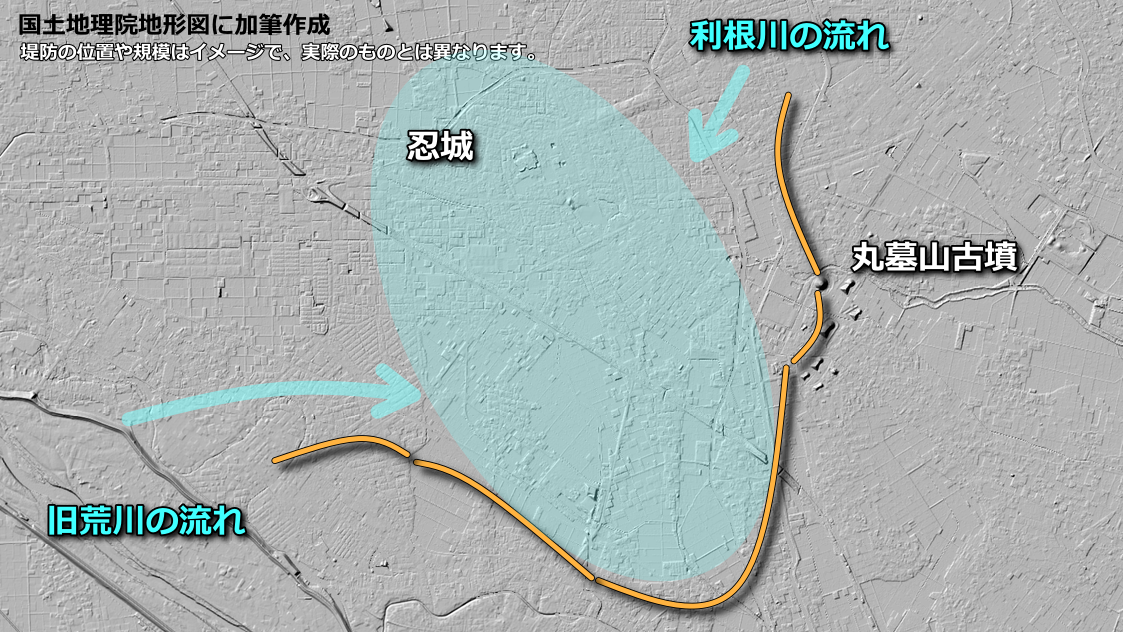

北条方として戦うことになった忍城があるのは、武蔵国と呼ばれた埼玉県北部。利根川の対岸はもう上野の国で、周囲に松山・館林、鉢形城などがあります。城主は古くからこの地を治める成田家です。

忍城はどのような城だったのか、それがわかるものが行田市郷土博物館にあります。

江戸時代の忍城の様子を再現した巨大な模型。三重櫓が見えます。戦国時代の忍城にはこのような建物はありませんでしたが、基本的な城の造りは変わっていなかったと考えられています。

目立つのは城を囲む水の広さ。まるで湖のようです。曲輪ひとつひとつは島状になっており、細い通路と橋がそれをつないでいます。水堀は城の中心部まで入り込み、本丸にたどり着くには5度も6度も橋を渡らなければなりませんでした。城内には山のような高さのある場所はなく、低地に築かれた城であることがわかります。

なかなか守りの固い城に見える忍城ですが、実は小田原征伐のときここで豊臣の大軍を迎え撃つには心もとない状態にありました。

それは中心となる将と兵士の大半がここにいなかったからです。

城主も兵士もいない状態で忍城は豊臣軍の攻撃を受けることに

忍城の城主成田氏長は、この戦いで北条家の命令により兵を率いて小田原城に籠城することになりました。北条の本拠を守る役割を命ぜられたということですね。

城主不在の忍城に残された城兵はわずか300人ほど。

一族である成田泰季(なりた やすすえ)が留守を預かることになりましたが高齢であり、戦いの前に病没してしまいます。

変わって嫡男の長親が忍城防衛の指揮をとるという、とてもあわただしい状態だったのです。

そんな忍城に豊臣の大軍が攻め寄せてきたのは1590年6月上旬。

ここで城の周りにいた領民たちが入城。わずか300人ほどだった忍城の人数は農民や町人、僧や神主までを加え3000人まで膨れ上がります。

多くの非戦闘員を城内に入れて足手まといにならないのかと思いますが、女性や子どもたちは炊事や食事の配布、荷物を運ぶなどの後方支援を担当。

そのほかに旗指物(はたさしもの)を立てて大軍であるように見せたり太鼓を打ち鳴らして士気を高めるなどの役割がそれぞれあったようです。

一丸となって戦う準備ができていたのですね。

豊臣軍武将「石田三成」忍城を囲む

忍城に攻め寄せた豊臣軍は、石田三成を中心とする約2万の兵。

これまでに北条の支城を攻略してきた勢いもあって、忍城を一気に囲みます。

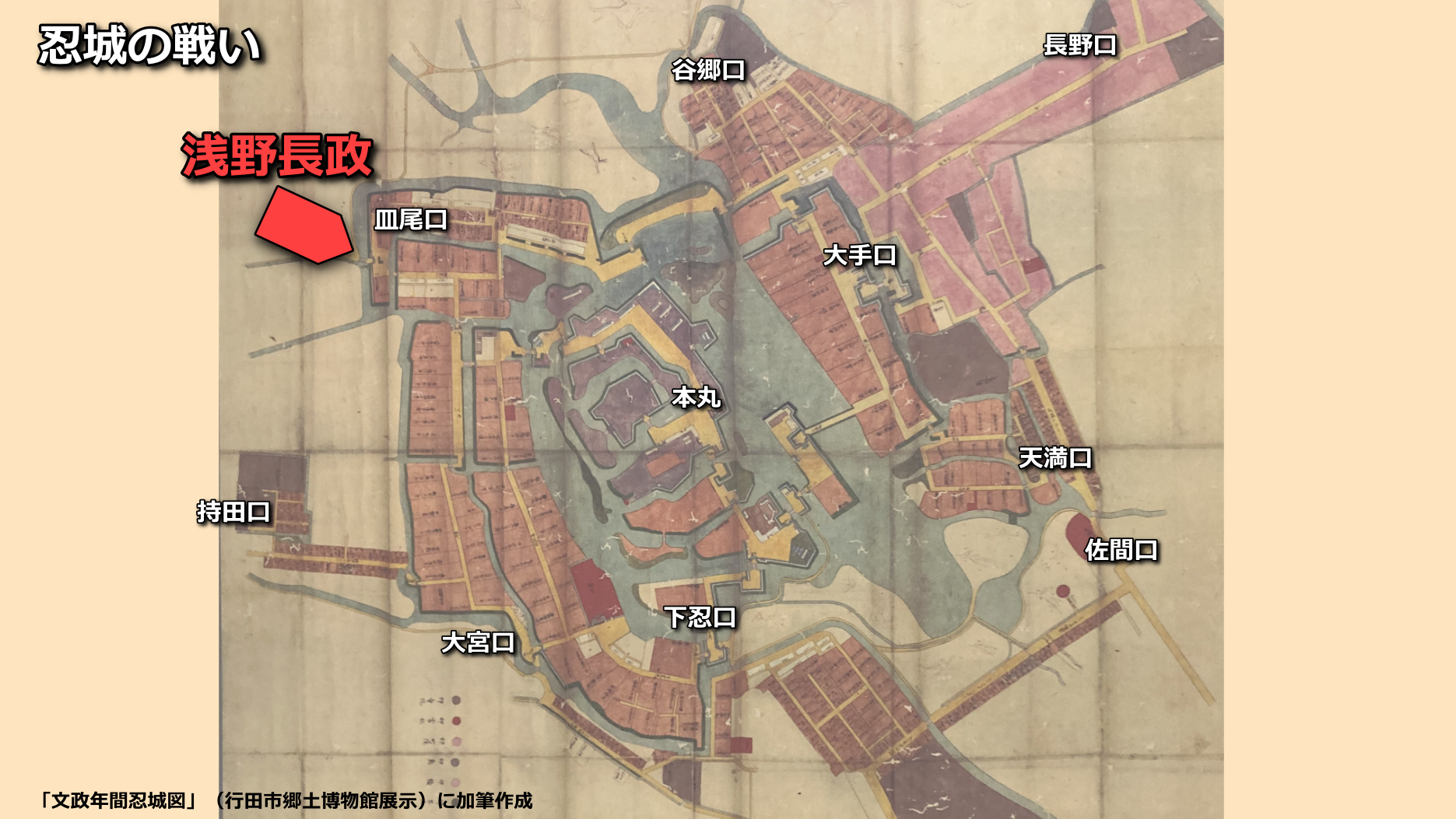

三成は城の南西にある大宮口に本営を設け、攻撃をしかけたと伝わります。

これに対し忍城成田軍は城内各所に兵を配置し対抗。

城に近づくには田んぼの畔のような狭い道を通るほかなく、豊臣軍は大軍の利点を生かすことができません。

成田兵は勝手知ったる地の利を生かし敵兵を城に寄せ付けず、攻め寄せる豊臣の軍勢を撃退していったのです。

本丸 成田肥前守泰季 二の丸 成田大蔵大輔長親 ( 泰季の嫡男 )成田近江守泰徳 ( 泰季の弟 )大手口 松岡豊前守 山田河内守 足軽214人 百姓など合計500余人 長野口 吉田和泉守 柴崎和泉守 足軽30余人 町民百姓など合計300余人 佐間口 正木丹波守 足軽40余人 百姓町民ら合計430余人 下忍口 本庄越前守泰展 別府三郎左衛門顕清 酒巻右衛門次郎 足軽100人 町民百姓など合計670余人 大宮口 齊藤右馬助 足軽25人 町民百姓など合計230余人 持田口 新田常陸守 久々宇大和守 足軽45人 雑兵270余人 持田口 出張 市田太郎長兼 足軽24人 雑兵130余人 皿尾口 成田土佐守 足軽30人 雑兵250余人 皿尾口 出張 田山又十郎 足軽20余人 雑兵120余人 北谷口 栗原十郎兵衛 足軽30余人 雑兵240人 遊軍 酒巻靱負之助詮稠

石田三成「水攻め」を開始

予想外の忍城の抵抗に石田三成はどのような対応をとったのでしょうか。

忍城の南東、2キロほどの位置にある「さきたま古墳公園」。ここに忍城の戦いの痕跡が残っています。

さきたま古墳公園は5世紀後半から7世紀中頃に築かれた11基(他に小円墳群)の古墳が集まる場所。

その中の一つ丸墓山古墳は全長105m、高さ17.2mの丸い形をした円墳です。

ちょっと急ですが階段があり、上まで登ることができます。

古墳の頂上からは遠く忍城を見ることができます。

ここは忍城攻めで石田三成が本陣を置いたと言われる場所。

いったんは力攻めを仕掛けた三成ですが、城から少し離れたこの場所に移り改めて忍城攻略作戦をたてます。

丸墓山古墳の周りは昔は堀に囲まれていたと考えられています。

不思議なのは古墳に続くこの道。周囲よりも明らかに高くなっておりまるで橋のよう。

実はこの道は、石田三成が忍城を水攻めにするために築いた堤防の跡なのです。

忍城「豊臣軍の水攻め」に沈まず

忍城を力攻めした三成ですがその守りが固いことを知り、作戦を変更します。

それは城の周りに巨大な堤防を築き水を流し入れる水攻め。湿地に囲まれ攻め手を寄せ付けない城の特徴を逆手にとったものです。

水攻めは三成の主君、豊臣秀吉が得意とした城攻めの一つ。これまで備中高松城、紀州太田城攻めで行われてきました。

低地にある城の周囲に水を引き込めは城自体が水没、そうでなくても周囲との連絡を絶たれ援軍や物資補給を受けることができなくなります。

浸水により曲輪は使えなくなり兵士は行き場を失う。人間だけでなくムカデなどの虫も水を嫌って這い上がり城内は劣悪な環境に。

水攻めは籠城兵を心理的に追い詰めるとても恐ろしい作戦なのです。

三成は近辺の農民などにという高額の報酬(昼は米一升に永楽銭六十文、夜は米一升に永楽銭百文)を与えることで昼夜を問わず工事を行い、わずか4~5日という短期間で全長28キロメートルわたる堤防を築きます。

その後、利根川と旧荒川の水を引き込むと忍城の周囲は水浸しに。水によって守られていた堅城は、その水が仇となり、城内の成田兵は一切の動きが取れなくなってしまうのです。

この堤は石田堤と呼ばれ、丸墓山古墳付近のほか近隣各所にその跡が残っています。

石田三成の水攻めによって水没するかと思われた忍城ですが、意外としぶとく持ちこたえます。

実は忍城が被害を受けたのは城の周囲だけ。中心部分の水の被害は少なく、依然として機能していたのです。

忍城が沈まなかった理由は「高さ」?

大規模な堤防工事を行ったにもかかわらず忍城は沈まず、豊臣軍の兵士にはまるで城が浮いているように見えました。

どうして忍城は沈まなかったのでしょうか。

忍城の東門付近にやってきました。橋を渡って城内に入ります。

先にあるのが行田市郷土博物館。入館料200円で忍城に関する展示を見学することができます(館内は禁止表示のあるものだけ撮影禁止)。

博物館の奥は三階櫓内部に続き、最上階からは周辺の様子を眺めることができます。

資料館がある場所に忍城の中心本丸があったと言われています。

周辺は現代までにあれこれ手が加えられ、当時の遺構はほどんど残っていません。

資料館の近くにある門はかつての藩校(進修館)の表門であったと伝えられています。

この隣に残る土塁がかつての忍城のものです。横から見ると、なかなかの高低差があります。

周囲に巡る土塁は現代になって作られたものですが、それでも本丸に攻め込むにはある程度登らなければならないことがわかります。

よくよく見れば博物館の入口は階段を登ったところにあります。

忍城本丸は周囲より高い場所にあったのです。

このわずかな高低差が豊臣軍の水攻めから城を守るのに力を発揮。忍城が水攻めで沈むことは無かったのです。

さらに何らかの原因で堤防が決壊。溜まりに溜まった水が溢れ出し、豊臣軍約270人が死亡することになります。

忍城周囲の水は抜け城の周りは馬の蹄さえ立たない状況に。まさに戦は泥沼状態になったのです。

浅野長政着陣をきっかけに豊臣軍が総攻撃を仕掛ける

戦いが始まって約1カ月。7月になると豊臣家臣浅野長政らが忍城攻略に参加。包囲軍は2万9千にも膨れ上がります。

浅野長政は忍城の北西にある皿尾口(さらお)に攻撃を仕掛け占拠。城側は奪還を試みますが、浅野と交代した真田昌幸隊によって撃退されます。

石田三成は諸将と相談し、残る三方向から忍城に総攻撃をしかけ一気に落城させる作戦を計画します。

7月5日、三成は2000の兵をもって早朝から下忍口を攻撃。

ここを守る成田軍の将酒巻靭負(ゆきえ)は鐘を打って襲撃を知らせるとともに、わざと城壁を背にして布陣し、退路を断って石田隊を迎え撃ちます。

石田隊はこれを突き崩すことができず、死者300、負傷者800という損害を出し退却します。

石田隊の攻撃の音を聞いた浅野長政は抜け駆けをされたかと思い、急ぎ長野口への攻撃を開始。

長束正家(なつか まさいえ)が水田を越えて回り込み挟撃したことにより城内への侵入に成功。

しかし島田出羽守(でわのかみ)が200の兵を率いて敗残兵を救援しつつ奮戦(行田門)。

さらに佐間口を守っていた正木丹波守(たんぱのかみ)が駆けつけ浅野隊と長束隊を側面から攻撃。

浅野・長束隊は600人の死傷者を出し撤退します。

大谷吉継は佐間口から攻め込みますが、突破できないでいるところに行田門の救援から戻ってきた正木丹波(たんぱ)の攻撃を受けます。

この時成田の娘である甲斐姫が豊臣方の武将を弓で討ち取るなど城側が有利に戦いを運び、大谷隊も撤退することになります。

こうして豊臣軍の総攻撃に対し忍城守備隊は死力を尽くして奮戦。城を守り切ります。

水攻めもダメ、力攻めもダメ。ここに至り、忍城はその鉄壁の防御力を世に知らしめることになったのです。

忍城の戦いが終わらなかった理由は「情報封鎖」

すぐに終わると思われていた忍城の戦い。その予想とは裏腹に一月以上も持ちこたえ、落城の気配は見られませんでした。

しかし忍城総攻撃が行われた7月5日にとんでもないことが起こっていたのです。

それは北条氏の本城である小田原城の降伏。

これにより関東におけるすべての戦いは終結することになりました。

この時点で、北条方の城で落城せず残っているのは忍城だけ。

小田原にいた城主・成田氏長は忍城に使者を派遣し、戦いが終わったので降伏するように伝えます。

しかし不思議なことに城を守る成田長親らの城兵はなかなか門を開きません。そして、なおも戦いを続ける気配を見せたのです。

結局忍城が開城したのは7月16日。その間の約10日、いったいどのような動きがあったのでしょうか。

これまで忍城が水攻めされても落城せず北条の城の中で最後まで残った理由について、城の堅固さ、また石田三成の戦下手が原因とされてきました。

三成が秀吉の水攻めをまねたが失敗。

そして戦下手な三成が後に関ヶ原で徳川家康に負けたのは当然だというような不名誉な評価がされています。

しかし実際には水攻めは三成の意思ではなく戦下手は後世につくられた話であること、そして忍城水攻めには別の目的があり小田原開城後も意図的につづけられた可能性があるのです。

その謎は豊臣軍の間でやり取りされた手紙で解き明かされます。

石田三成に水攻めを行わせたのは「豊臣秀吉」だった?

忍城の戦いにおいて三成は水攻め以外の方法で積極的に攻めかかろうとしていた様子が見られます。

それは忍城攻めの最中、浅野長政らに「城攻めの諸将が水攻めと決めてかかっているので、全く攻め寄せる気がなくて困っている」といった内容の手紙を送っているからです。

三成が水攻めのための堤防を築いたのは確かなのですが、それは三成の意思とは違う可能性が考えられるのです。

では石田三成に水攻めをさせた人物とは一体だれなのでしょうか。

それは豊臣秀吉です。

秀吉は6月12日付の手紙で、三成に対し忍城を水攻めにするよう命令しています。

これを受けて6月中旬に三成は堤防建設に取り掛かっています。

水攻めには大規模な堤防工事が必要で巨額の費用がかかります。しかし短期間に巨大な堤を築き上げ敵城を水没させることは人々の耳目を集め、豊臣の強さを知らしめることができます。

秀吉はこれまでに備中高松城や紀州太田城などで水攻めを行っており、それを関東で再現することを思いついたのでしょう。

一方現場の三成は、忍城の水攻めは困難であることを理解していたよう。

忍城を水没させるために必要な堤防の長さは約28キロと高松城の10倍以上。この長大な堤防によって沈める土地の面積は膨大なものとなります。

これについて浅野長政も同じように考えており、着陣早々皿尾口を力攻めしたのは水攻め以外の方法で突破口を開こうとしたのでしょう。

しかし秀吉が水攻めに固執している以上それに従うしかありません。こうして忍城の籠城戦は長期化していっものと考えられます。

忍城主「成田氏長」は6月20日に投降を承知していた!

さらに興味深いのは小田原にいた忍城の城主成田氏長が早々に豊臣軍に通じていた事実があったこと。

実は6月20日の時点で、氏長は豊臣軍に投降することを承知していたようなのです。

これによりすぐに忍城を開城させることは可能だったと考えられるのですが、忍城はその後約1月も戦いを続けることになります。これは不思議ですね。

どうやら意図的に情報が遮断され、忍城内の成田長親らは開城の直前まで氏長の投降や小田原落城を知らされていなかった可能性があるのです。

秀吉は7月14日あたりに忍城の様子を見に行く計画を立てていたよう。

つまり小田原城での戦いが終わった後でも水攻めが続けられていたということです。

その目的は全国の諸大名、そして関東の領民たちに豊臣の力を見せつけるため。忍城を囲む巨大な堤防は数日で完成したと言われていますが実際にはそれは難しいことで、また完成しても維持・補修が必要。

三成らは秀吉が到着するまでに堤防を完全な状態に仕上げる作業に、追われていたのかもしれません。

石田三成ら豊臣軍が大軍でそのまま包囲していれば、忍城の戦いがここまで長期化することは無かったのかもしれません。

水攻めという秀吉の都合により引き延ばされた戦いであったと考えることができます。

忍城は湿地に囲まれていながらも水攻めでも沈まない堅城であり、城を守る成田一族の戦いぶりは見事なものでした。

しかし落城しなかった大きな原因に、天下人の意思が働いていたことは間違いありません。

そして忍城水攻めの話は多くの人に語り継がれ、新しい時代の到来を知らしめることに一役買ったのでしょう。

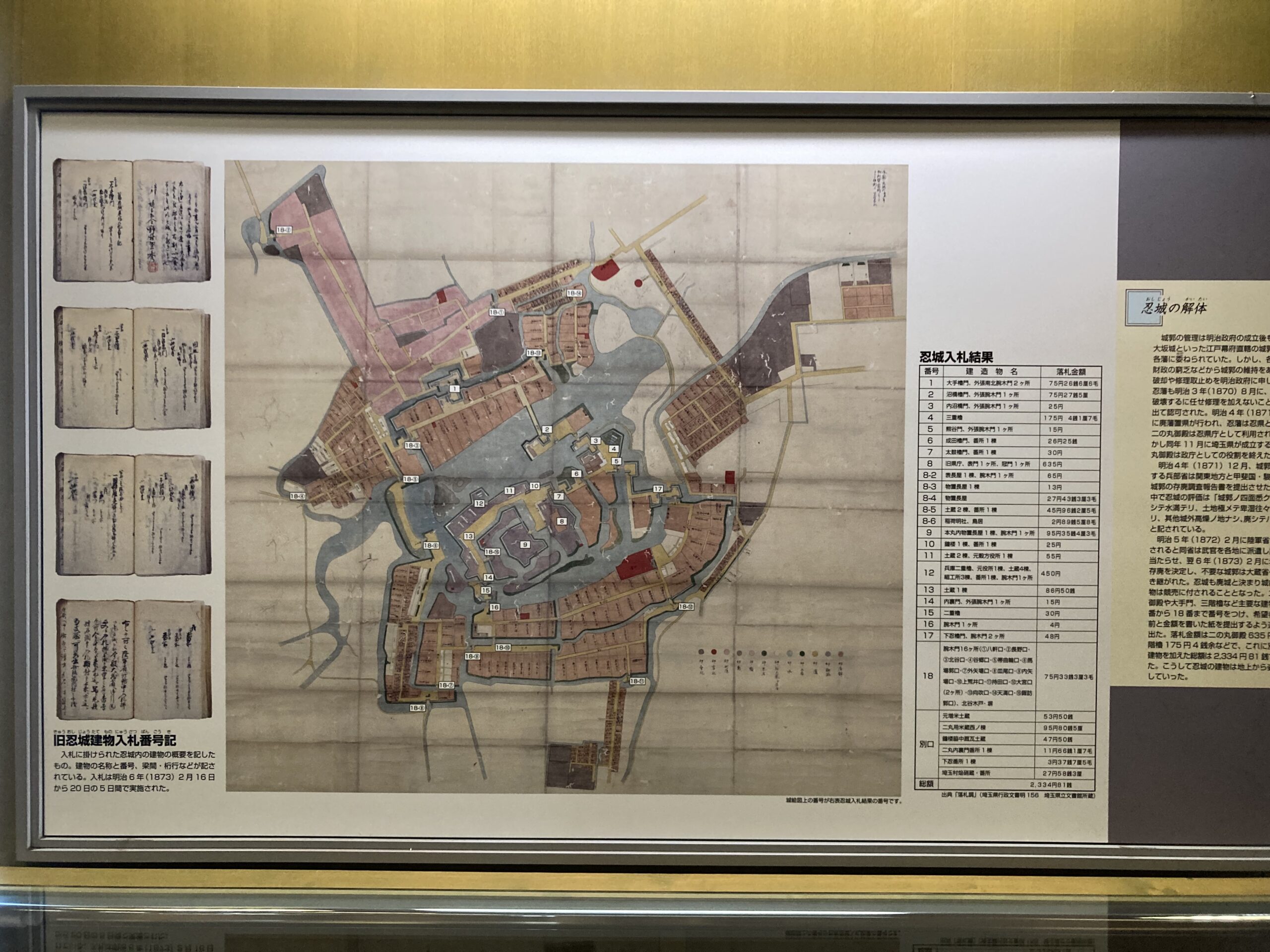

江戸時代を通じて栄えた忍城と城下町

忍城は北条に代わって関東に入った徳川家康の城となります。

家康の四男の松平忠吉(まつだいら ただよし)を忍城に入れ、以後、忍藩10万石の政庁となります。

1702年頃に城は三重櫓一基と二重櫓二基が建つ規模に整備されたと伝わり、「忍の浮城」の名残を残しつつ、幕末まで使われることとなります。

参考文献 中井俊一郎「石田三成からの手紙12通の書状に見るその生き方」サンライズ出版2012 など

忍城の城下町、行田市

江戸時代中期には忍の名産品として知られていたのが「足袋」。

昭和13年(1938)には年間約8,500万足、全国の生産量の約8割を占めた。

市内には現在でも「足袋蔵」と呼ばれる近代化遺産も多い。

平成29年(2017)に「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」が、文化庁の日本遺産に認定される。

行田市郷土博物館

忍城本丸跡に建つ行田市郷土博物館は忍城の展示と解説がある。

忍城御三階櫓もその一部となっている。

各曲輪跡を示す石碑が町中に点在しており、歩いてその規模を実感できる。

映画『のぼうの城』

1590年、天下統一を目前に控えた豊臣秀吉は、関東の雄・北条家に大軍を投じた。

そのなかで最後まで落ちなかった忍城での戦いを壮大な映像で描く。