とても広い城なのだが、徳川一門の城とは思えない姿

新潟県上越市。広い水堀に囲まれた公園が高田城の跡です。

とにかく圧倒されるのがとんでもなく広い堀。もはや見た目は湖です。

この城の城主は徳川家康の6男、松平忠輝。そう、高田城は徳川一門の城なのです。

なぜ越後に徳川一門の城が築かれたのか?

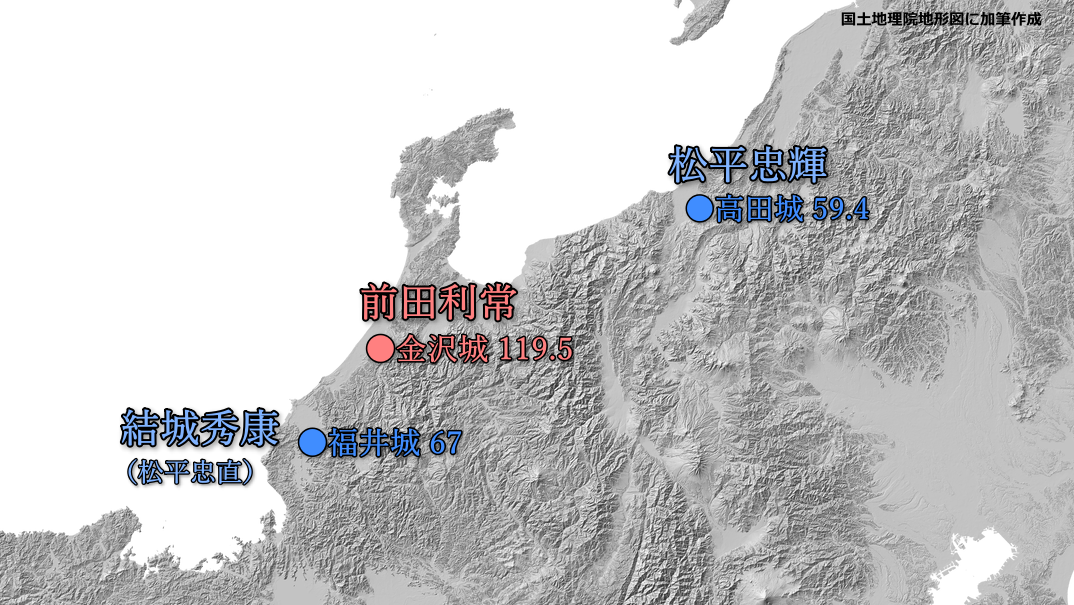

それは、加賀の前田家に対する抑えだと言われています。

これより前(1601年)、徳川家康は次男「結城秀康」を越前67万石の太守に封じ、福井城を築かせます。

その後、6男松平忠輝を高田60万石の城主にすることで、当時120万石という最大の石高を誇った前田家を、東西から挟んでしまおうと考えたのです。

この家康の作戦が功を奏したのか、大坂の陣に前田利常は徳川方として参陣。翌年豊臣家は滅亡し、260年にわたる泰平の世が訪れることになるのです。

高田城は天下の行く末に一役買った城ともいえるでしょう。

ところが、現在、高田城の跡に足を運んでも、スゴイ城だった!という雰囲気はありません。

「徳川一門の城」という感じが全然しないのです。

高田城の中心本丸を見学

新潟県上越市高田にやってきました。

民家の軒先に庇(ひさし)があります。

あれは雁木(がんぎ)で、雪が降っても皆が通行できるようにしたものです。高田の街中に行くともっとたくさんあるようです。

面白いのは、雁木の部分って私有地なんですね。「お互いさま」という雪国の方の感覚がカッコいいです。

高田城跡公園の西側に駐車場がいくつもあり、無料で止めることができます。これはありがたいですね。

付近には博物館もあるので、後で行ってみようと思います。

まずは高田城の中心、本丸です。

入口に復元された極楽橋。高田城本丸の正面入り口です。

2002年に古文書などを基に復元されたのですが、当時の雰囲気を保ちながらなぜか安心感がある。

その理由は、地下など見えない部分はコンクリートを用いた現代工法による建築であること。

遺構はしっかり保存しつつ、当時の姿を再現しているってことですね。

橋を渡った左右に見えてくるのが巨大な土の高まり。これは高田城の土塁です。

高さは約10m、全長約1キロという規模で本丸の周りを巡っていました。

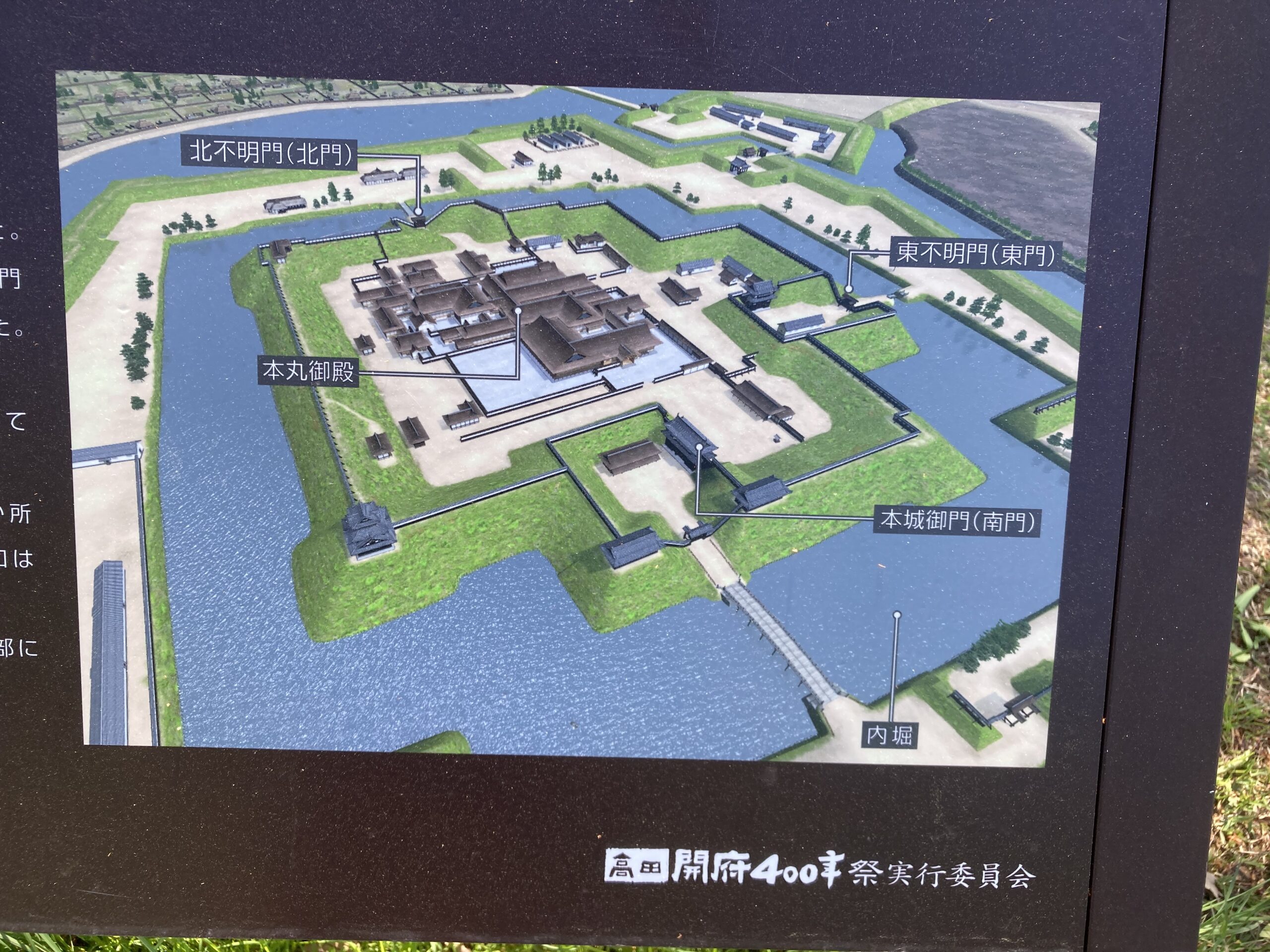

昔はここは桝形で、本城御門(ほんじょうごもん)という巨大な門が入口をしっかり守っていました。

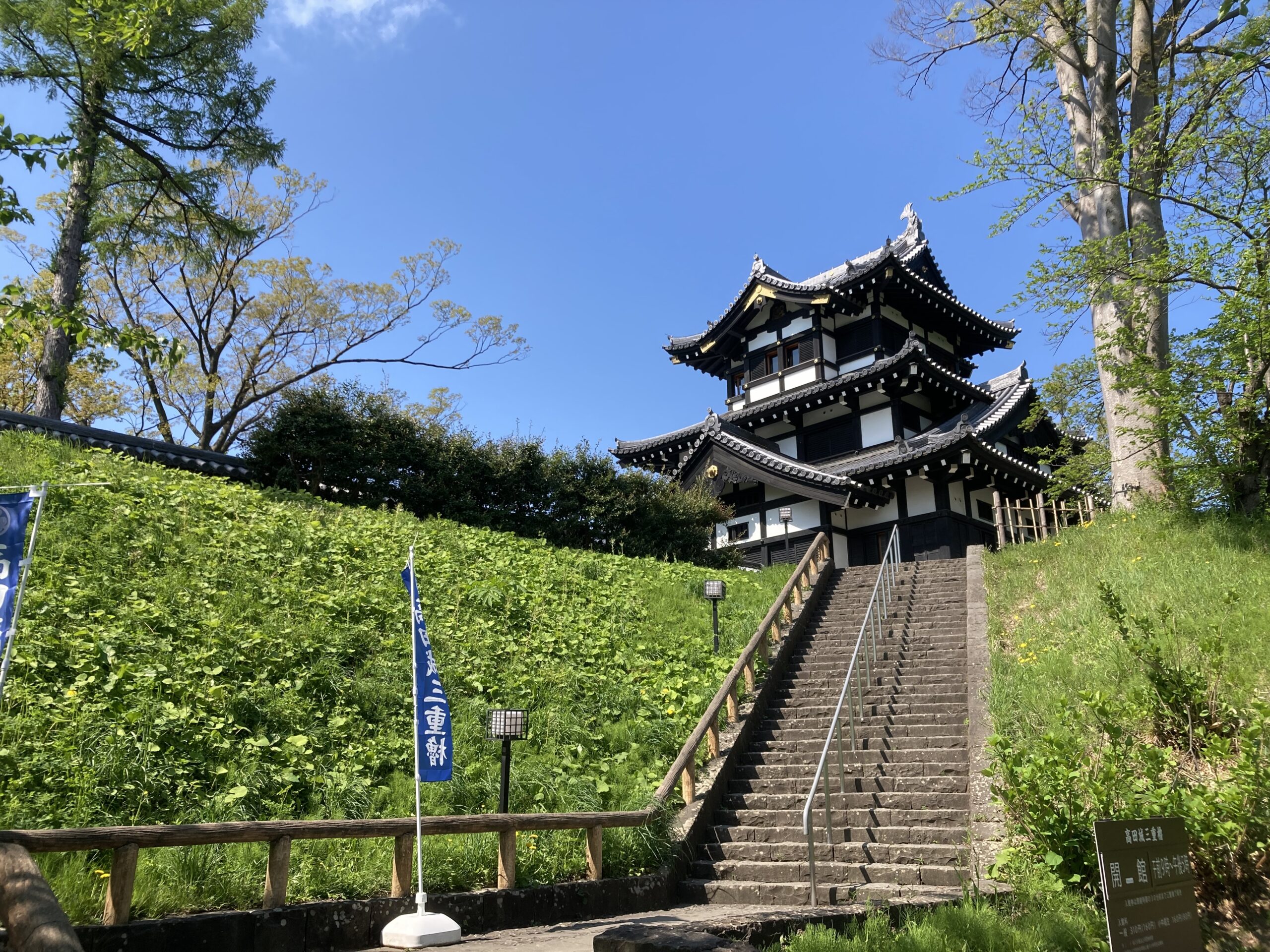

南西隅にあるのが三重櫓。白い壁と黒い柱がとても美しいですね。

高さは14.5m。屋根には約24000枚の瓦が使われているそうです。

三重櫓は1993年に建てられたもの。規模は稲葉氏時代、外観は松平光長(みつなが)時代の絵図を参考にしたとのことです。

一見木造に見えますが、一部鉄骨などを使った構造とのこと。

最上階の天井には太い梁が横たわり、かなり見ごたえがあります。

窓の外を覗くと広い内堀。そして妙高の方面でしょうか、雪がまだ残る山が見えます。

西側の橋は当時は無かったもの。あちらが城下町のあった方向ですね。

松平忠輝の時代は二重の櫓であったよう。後に三重となったようです。

高田城本丸には、他に東と北の二箇所に入口が設けられていました。

東の入口は上越地域振興局の近くにあります。

中に入るとここにも巨大な土塁が。当時は正面にも壁のように立ちはだかっており、右に折れてから本丸に入るようになっていました。

北の入口へは住宅街の中を歩きます。正面に学校が見えてきたところで立ち入り禁止。

内堀を見て戻ることになります。

私のルート選択ミスで、外堀の周りを歩くことになりました。

広い水の向こうに建物。遠くには雪山。なんだかヨーロッパみたいです。

堀を覗いて見ると深さはそれほどでもない感じ。そして妙な形のものが見えます。

高田城の堀は蓮の名所とのこと。夏になると蓮でいっぱいになるのでしょうか。

さてここまで高田城を見てきましたが、かなり大きな城であることがわかりました。

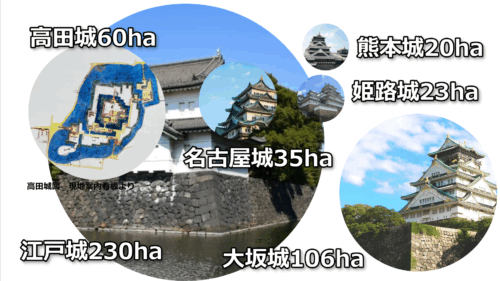

広さを調べてみると外堀まで含めた面積は約60ヘクタール。

これは熊本城(約20ha)や姫路城(約23ha)名古屋城(約35ha)よりも広い。

これより大きな城となると大坂城(約106ha)か江戸城(約230ha)くらいしか見あたりません。

つまり高田城は、全国屈指の規模を誇る巨大城郭だったということになります。

ただ、なんというか、城としての力強さはあまり感じられないというのが正直なところ。

広い水堀で囲まれて本丸には高い土塁があるのはわかるのですが、他の部分は一体どうなっていたの?ということですね。

特に外側の曲輪なんて何にも段差もない状態。

もし小舟で堀を渡ってしまえば、誰でも城の中に入ることができそうです。

高田城の土塁はなぜ無くなってしまったのか?犯人は陸軍?

公園内に不思議なレンガの柱が残っています。

古いもののようにみえますが、高田城とは関係が無さそうですね。

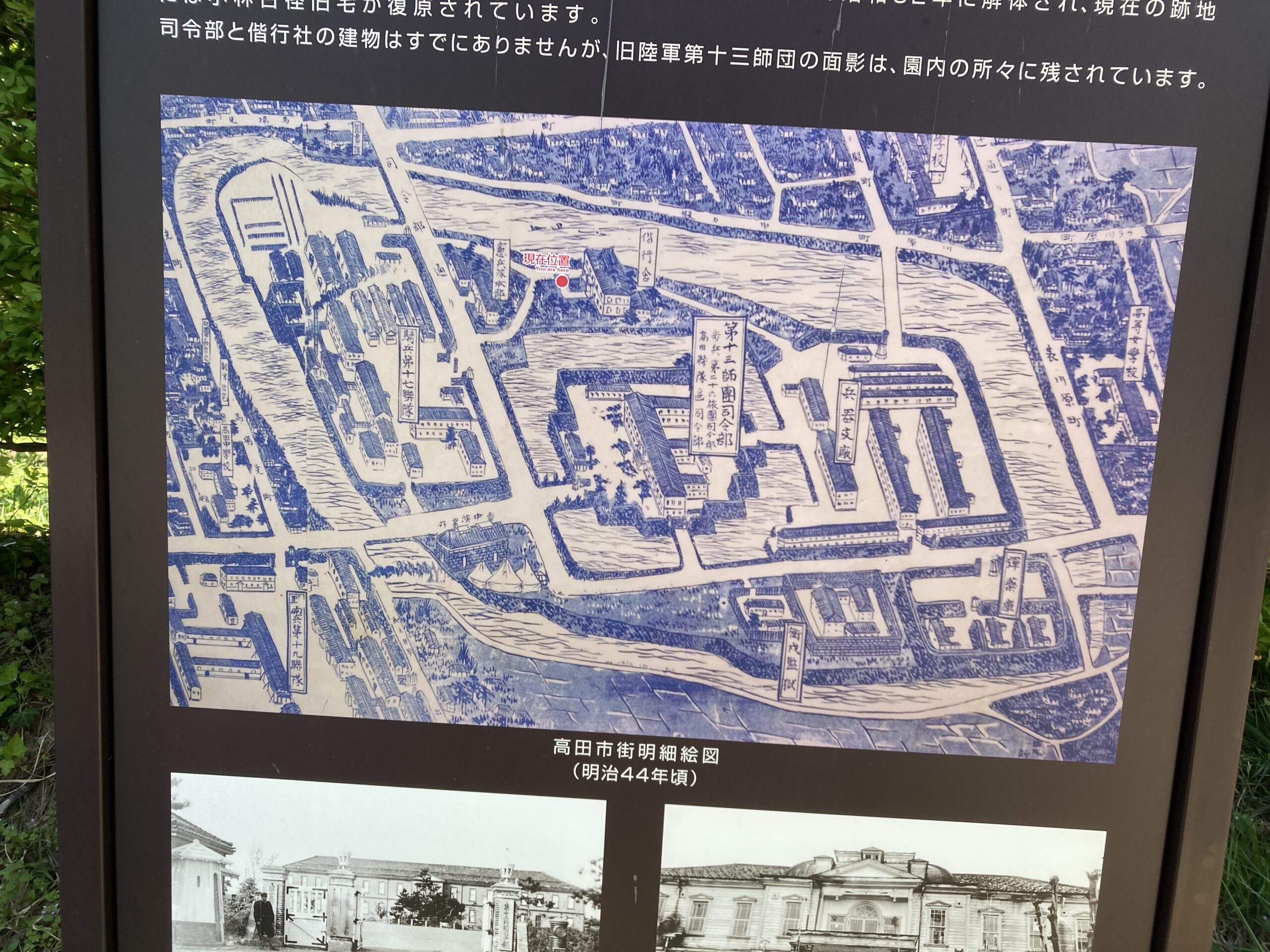

これは陸軍施設で使われていた門柱。1908年に高田城の跡地には陸軍第13師団の司令部が置かれました。

そして二の丸には集会施設偕行社(かいこうしゃ)が建てられたのです。

その入口の門柱だったのです。

で、「陸軍」と「高田城の力強さ」って?という話になるのですが、実はこれは大いに関係しています。

明治時代の高田城の跡の様子。先ほど見た本丸跡に司令部の建物があるのがわかります。

そして画面上が偕行社。赤い丸の部分にレンガの門柱があります。

全体的に見てみると、外堀は残っているようですが、城内には広い道路が走っています。

そしてよく見ると二ノ丸部分の堀は無くなっています。

実は高田城は、陸軍が入ったときに大幅に手が加えられました。

もともと二の丸・三ノ丸には外堀に面して土塁が築かれていたのですが、この時堀の中へ埋め戻されてしまったのです。

当時の軍にとって広い敷地を確保するために土塁は必要でなかったのでしょう。

レンガの門柱の近くにある松。

なんだか不思議な姿をしているのがわかるでしょうか。根っこの部分が地表に出てしまっています。

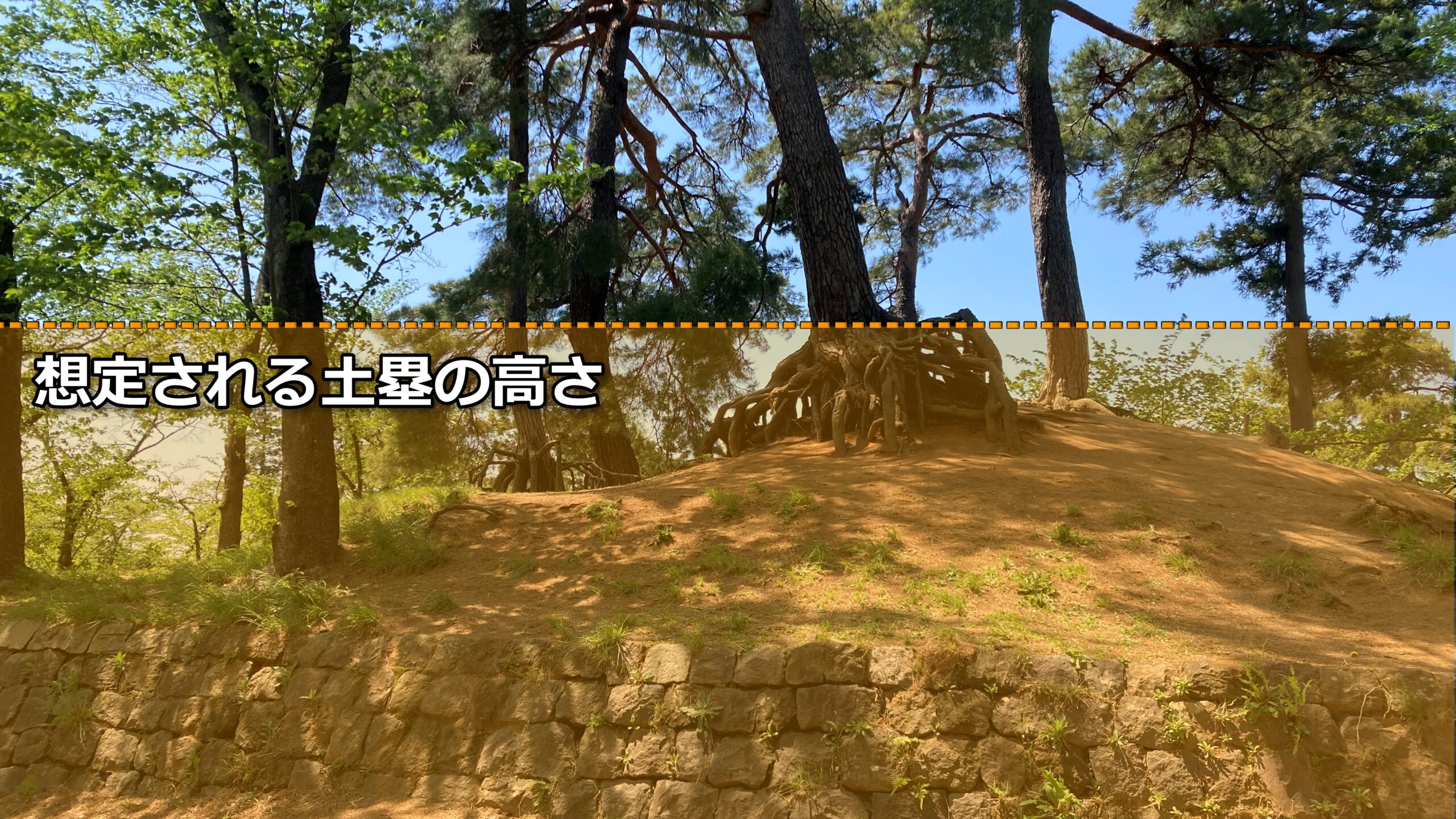

この丘の裏側にまわってみます。「二の丸土塁」とありますね。

そう、この土の高まりは、高田城の二の丸土塁の痕跡なのです。

土塁の上に登ると、松が数本残っています。

どの松も同じ高さのところで根が出てしまっていますね。

この松は、当時の土塁の上にあったと思われるもの。

つまり根っこが覆いかぶさる高さの土塁が、二の丸を囲んでいたということがわかります。

これは本丸で見た土塁とほぼ同じ規模ですね。

上から見下ろせばその高さがよくわかる。堀を渡ることができたとしても、その先には巨大な土塁が、壁のように立ちはだかっていたのです。

高田城の外堀が広すぎる理由は「もともとは川」たっだから?

更に高田城の防御の強さを示すものが。それは堀。

最も幅のある部分は130mということで、これでは鉄砲を放っても届きません。

またこの堀幅は一部だけでなく大部分がその規模。

特に街道が通り、敵が進軍してくるであろう西・北・南方向の堀は特に広い水堀となっているのです。(東側には関川が流れていて天然の堀の役割を果たしていたのでしょう。)

ところで、高田城を築くのにかかった工事期間ってどのくらいだと思います?

それはわずか4カ月(着工は1614(慶長19)年3月15日、7月上旬には完成)。

徳川幕府の命令により13の大名家から約1万人が動員されたいわゆる「天下普請」です。

総監督は松平忠輝の舅である伊達政宗。本丸を担当したのは上杉景勝。

ほかに高田築城によって影響を受けそうな前田家も動員されているのがちょっと面白いですね。

全く何もない場所にわずか4カ月でこれだけの規模の城を築くというのは、いくら人数がいるといってもかなり大変なことです。

特にこれだけの面積を掘削して堀にするというのは、本当に可能だったのでしょうか。

高田城の南に突き出た部分。

現在は野球場となっているのですが、まるでそのために造られたかのようにすっぽりと収まっていますね。

高田城の遺構で、瓢箪曲輪と呼ばれていました。

外側に突き出た陣地のように見えますが、城外との出入りはできず、土塁も無く、船着き場なのか、一体何のための曲輪なのか、私にはわかりません。

で、調べてみたところ、瓢箪曲輪は「旧関川の中州を利用したもの」であるとのことがわかりました。

関川は妙高のあたりから高田平野を流れ直江津で日本海に注いでいます。

現在は堤防の中を流れていますが、水の勢いは強そうですね。

ここから高田城があった方向へ歩いてみます。

隣は陸上自衛隊の基地です。

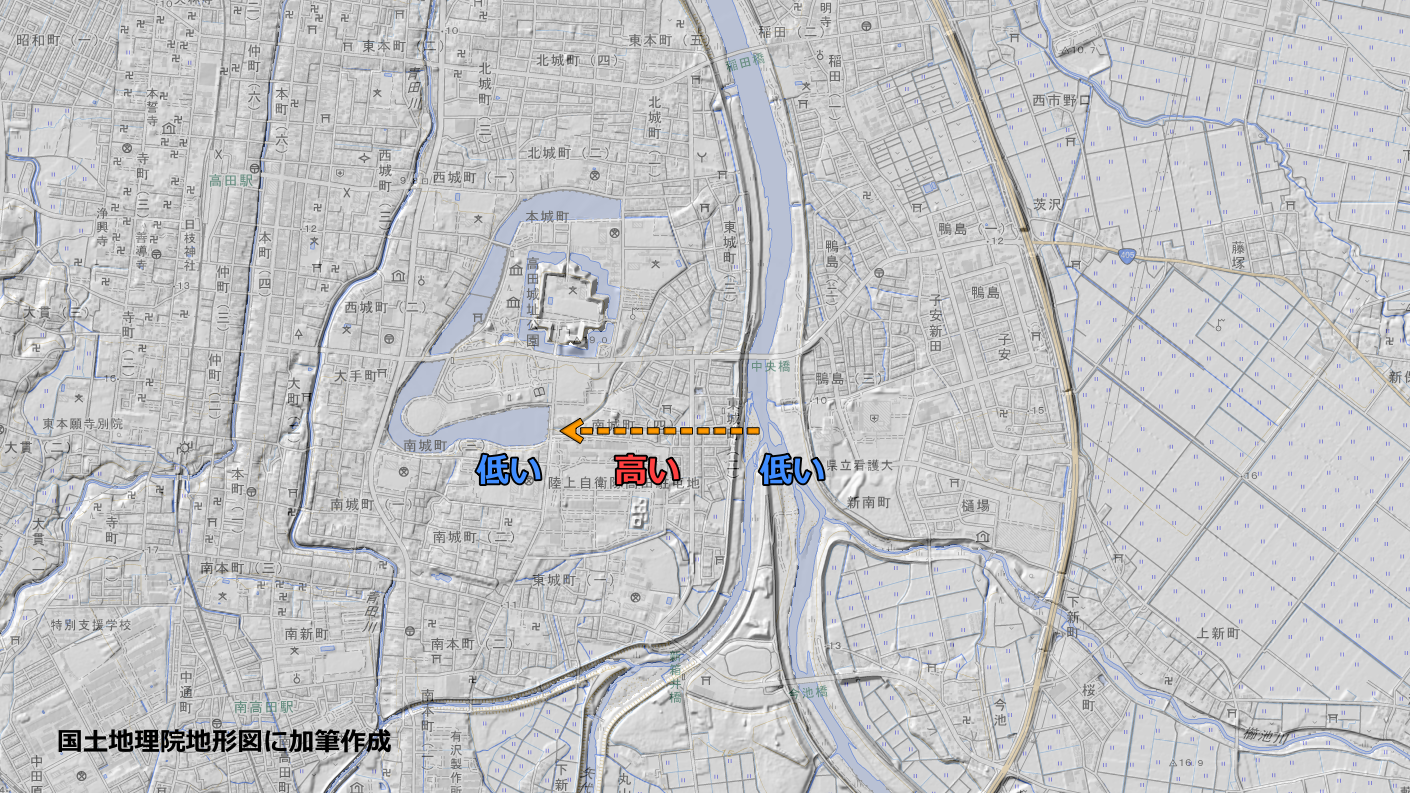

本当にわずかですが、下り坂になっているのがわかるでしょうか。

そしてその先に見えてきたのが高田城の外堀です。

関川から離れ少し高くなった土地は、高田城に近づくにつれ再び低くなっているのです。

自衛隊と外堀の間に水門のような展望台がありますが、現在ここから東側には堀はありません。

昔の絵図には堀がずっと北東方向へ続いているので、埋められてしまったのでしょう。

瓢箪曲輪が旧関川の中州だったとしたら、どのように考えれば良いのでしょうか。

上越市立歴史博物館にやってきました。

二階では高田城に関する展示が行われています。

映像や模型が沢山使われており、かなり楽しめる内容となっています。

そして関川と堀の関係に関する展示もありました。

実は高田城が築かれる前の関川は、今では信じられないほど蛇行していました。

高田城の北東で急に向きを変えそこから南西へ。瓢箪曲輪のあたりで今度は北東にむかってカーブ。高田城の北側を回って現在の関川くらいまで戻るというルートを流れていました(その先も蛇行は続く)。

先ほど歩いた自衛隊の辺りがわずかに高くなっていたので、それを迂回して高田城の南に回り込む流れになっていたのでしょう。

ということは高田城の広い外堀というのは、もともと川だった場所。

築城にあたって関川の流れを変更し、残った部分を堀として利用したということなのです。

高田城の外堀がとても広い理由がわかりました。

そしてこのやり方により、人の手で掘るのにくらべ、はるかに短期間で城を築くことができたのでしょう。

特徴的な形の瓢箪曲輪は、昔の関川の痕跡だったのです。

高田城は高い土塁に囲まれた大規模な城。

そして幅の広い堀が短期間で築かれた理由には、天然の川の流れを利用した秘策があったのです。

最大の謎!高田城に石垣が使われていない理由とは?

最後に高田城最大の不思議ポイントについて考えてみます。

それは石垣が一切使われていないこと。

江戸時代の初めに築かれた城といえば、高い石垣の上に重層の櫓が並ぶという姿。

戦いのためだけではなく、街道を通る人々や領民に対して力を見せつける目的もあったのです。

しかし高田城は、巨大な水堀の向こうに土塁、そして小さめの櫓。城というより、なんだか陣地のようでもあります。

この理由について

- 付近に石が採れる場所が無かった

- 大坂の陣の直前で完成を急ぐ必要があった などと言われています。

大坂の陣では大筒が使われています。

当時の砲弾は炸裂するものではありません。

なので、当たったときに衝撃が少なく補修も簡単な土塁のほうが有利な部分もあります。

と言ってもこの後築かれた数少ない城には石垣が使われているので、高田城が城主や規模などから考えると、異様な姿をしていたことは間違いありません。

高田城は幕末までそのままの姿で使われ続けました。その理由は高田城の重要性が変わったからと考えられています。

城主松平忠輝は、大坂の陣の直後、二代将軍徳川秀忠によって改易されます。

その後高田城には酒井家や徳川一門である松平家などが入りますが、忠輝の頃のような石高が与えられることはありませんでした。

徳川幕府が危惧していた前田家も恭順の態度をとり続け、東西から挟み込む必要がなくなったのでしょう。

もし大坂の陣で豊臣家が滅びず、どこかで大名として存在し続けていたら、高田にも総石垣の巨城が出現していたのかもしれませんね。