北陸の古都「金沢」。

観光の中心となる金沢城は現在天守こそありませんが、多くの櫓などが再建され見どころは沢山。

海鼠壁や鉛瓦の建物を眺めていると、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

そこに「起伏」という視点を加えてみると、金沢城見学が更に面白くなります。

この記事では金沢城の「地形」を意識した見学の様子を紹介しています。

じっくり金沢城を愉しみたい方におススメです。

金沢城は小立野台地に築かれている

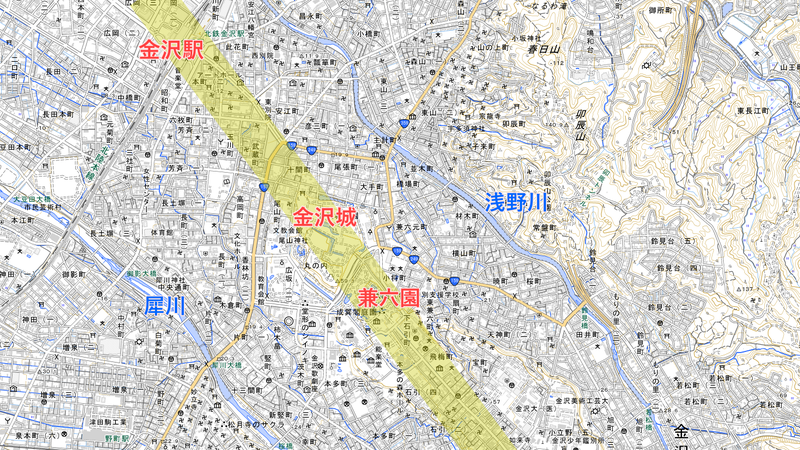

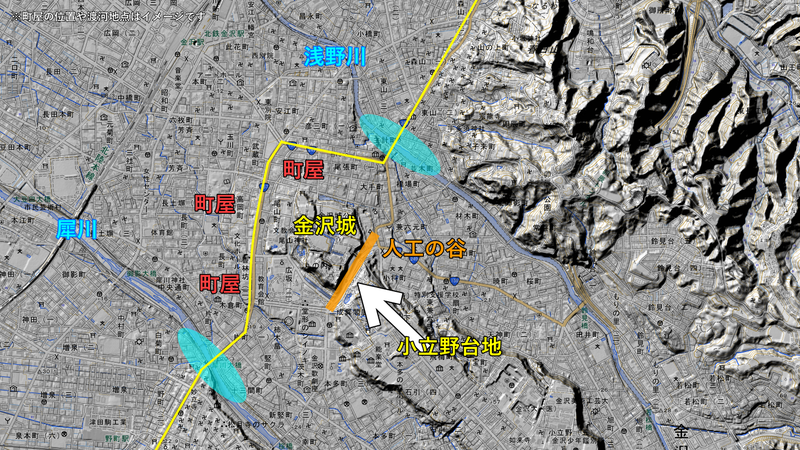

まずは地図で位置を確認します。左上が金沢駅。

そこから繁華街を南東方向に抜けた先に金沢城があります。

さらにその先にあるのが日本三名園のひとつとして名高い兼六園。

金沢駅、金沢城、兼六園はほぼまっすぐな位置にあるのです。

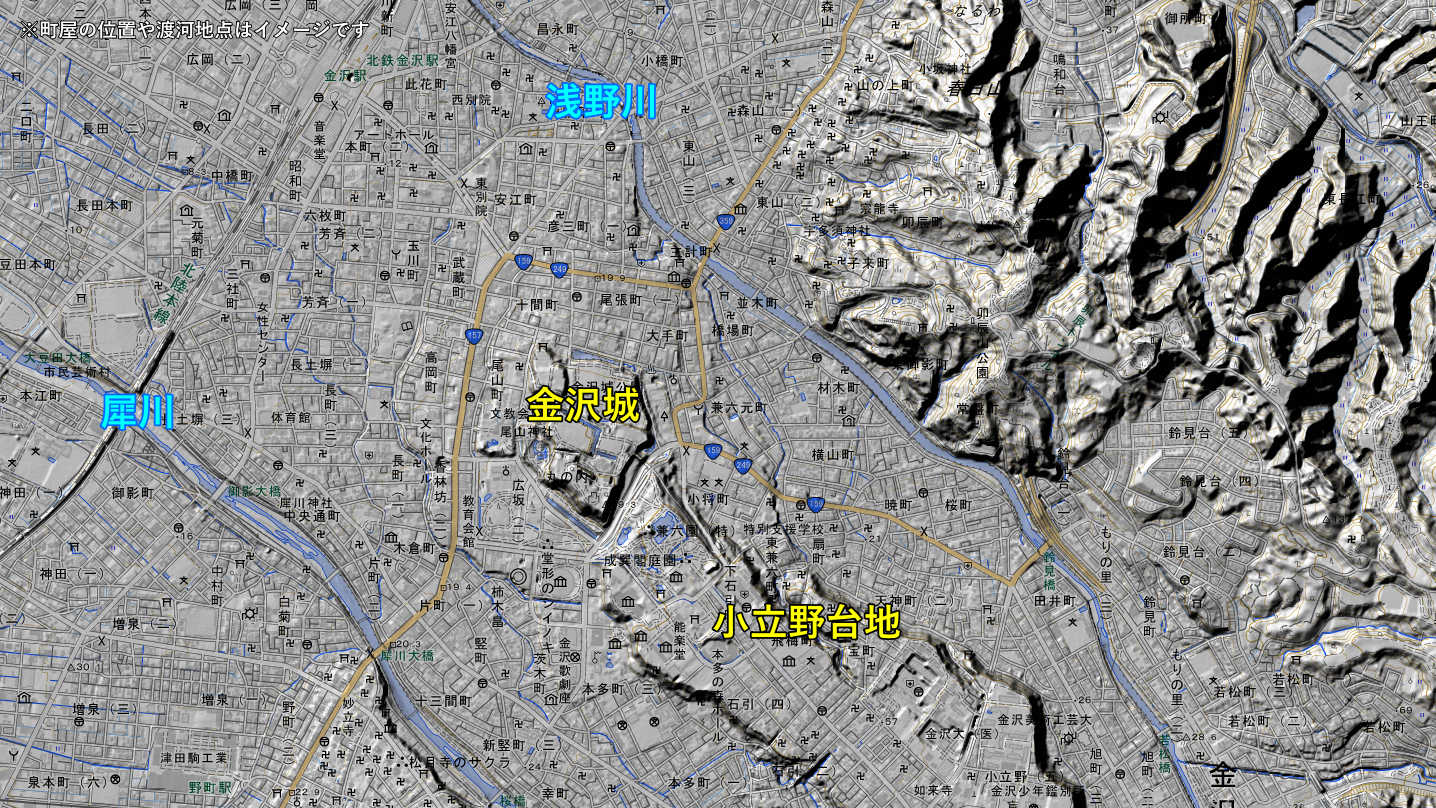

同じ位置で地形図を重ねてみると、兼六園から金沢城、そして金沢駅方面に向かって台地が伸びているのがわかります。

これが小立野(こだつの)台地です。

台地を挟んで流れる川は二本あり、北を浅野川、南を犀川といいます。

この二つの川が交わることなく流れているのは、間に台地があるからということになります。

浅野川は穏やかな流れ、犀川(さいがわ)はたびたび氾濫を起こす強い流れ。

それぞれ「おんな川」「おとこ川」と呼ばれています。

金沢城は二本の川に挟まれた台地上に築かれていることがわかります。

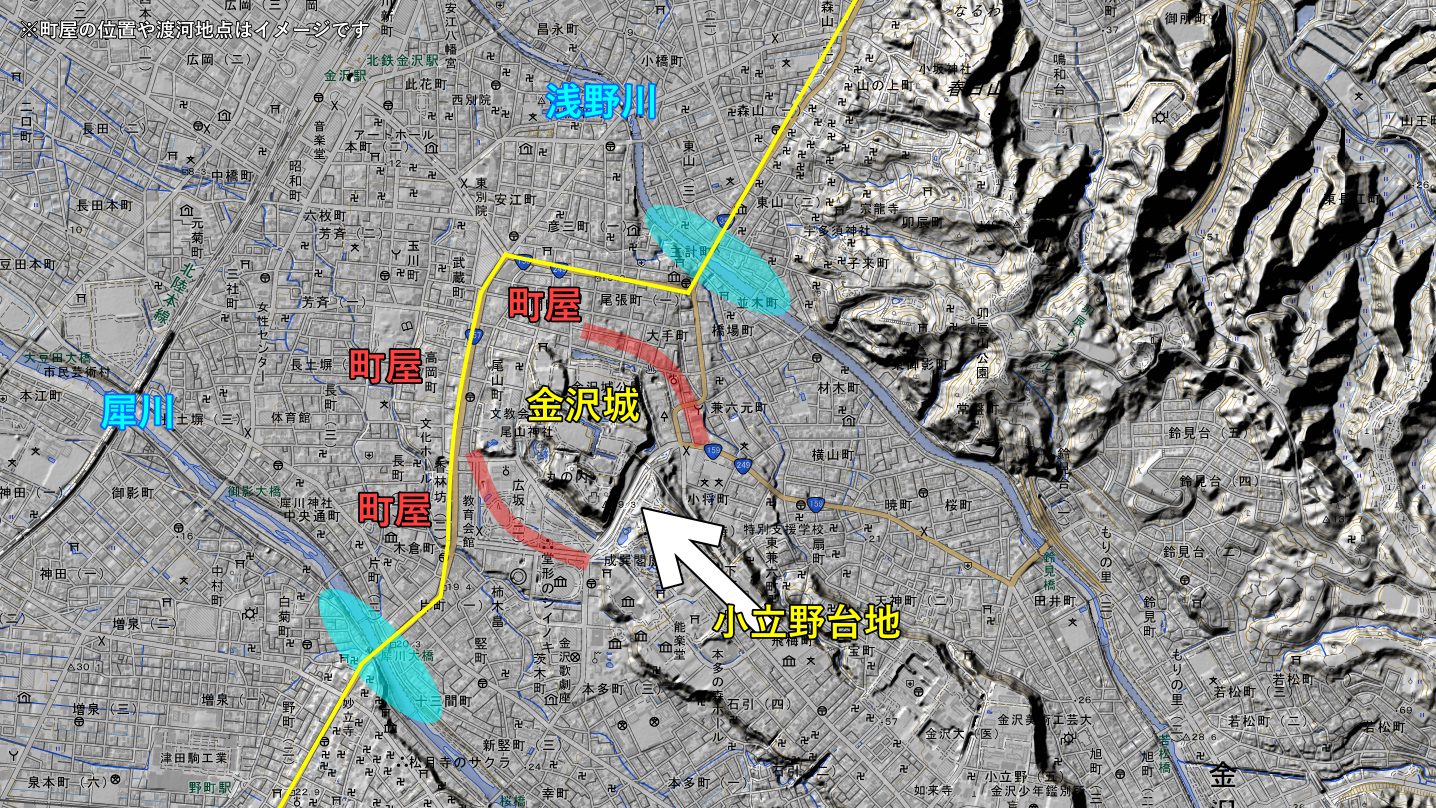

金沢城は南西に重要な曲輪を寄せた不思議な縄張り

金沢城の縄張りを見てみましょう。

本丸は城域の南端にあり、その北に二の丸三ノ丸を配置。

外側に新丸を設けています。

ここに城の正面大手があり、その先に城下町が広がっていました。

他には西側に前田家三代利常が造った庭園、さらにその外側に現在尾山神社となっている出丸などがひろがっていました。

こうして見てみるとちょっとヘンテコなところがありますね。

城で一番大切とされる本丸がやたら端の方にあるのです。

いったいどうなっているのでしょうか。

金沢城の地形を理解できるポイントを紹介

ここからは実際に金沢城の周りを歩いて、地形を理解することができるポイントを紹介します。

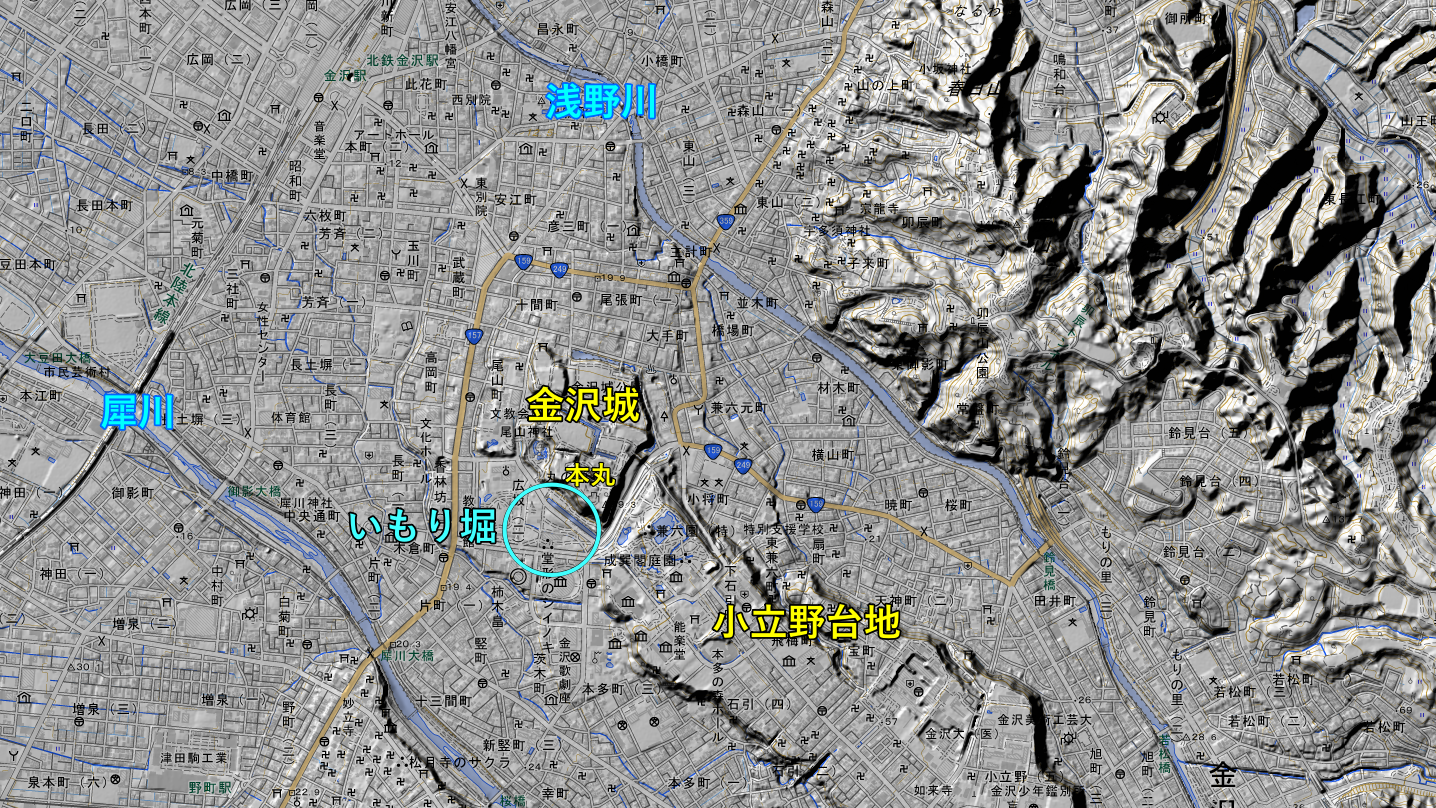

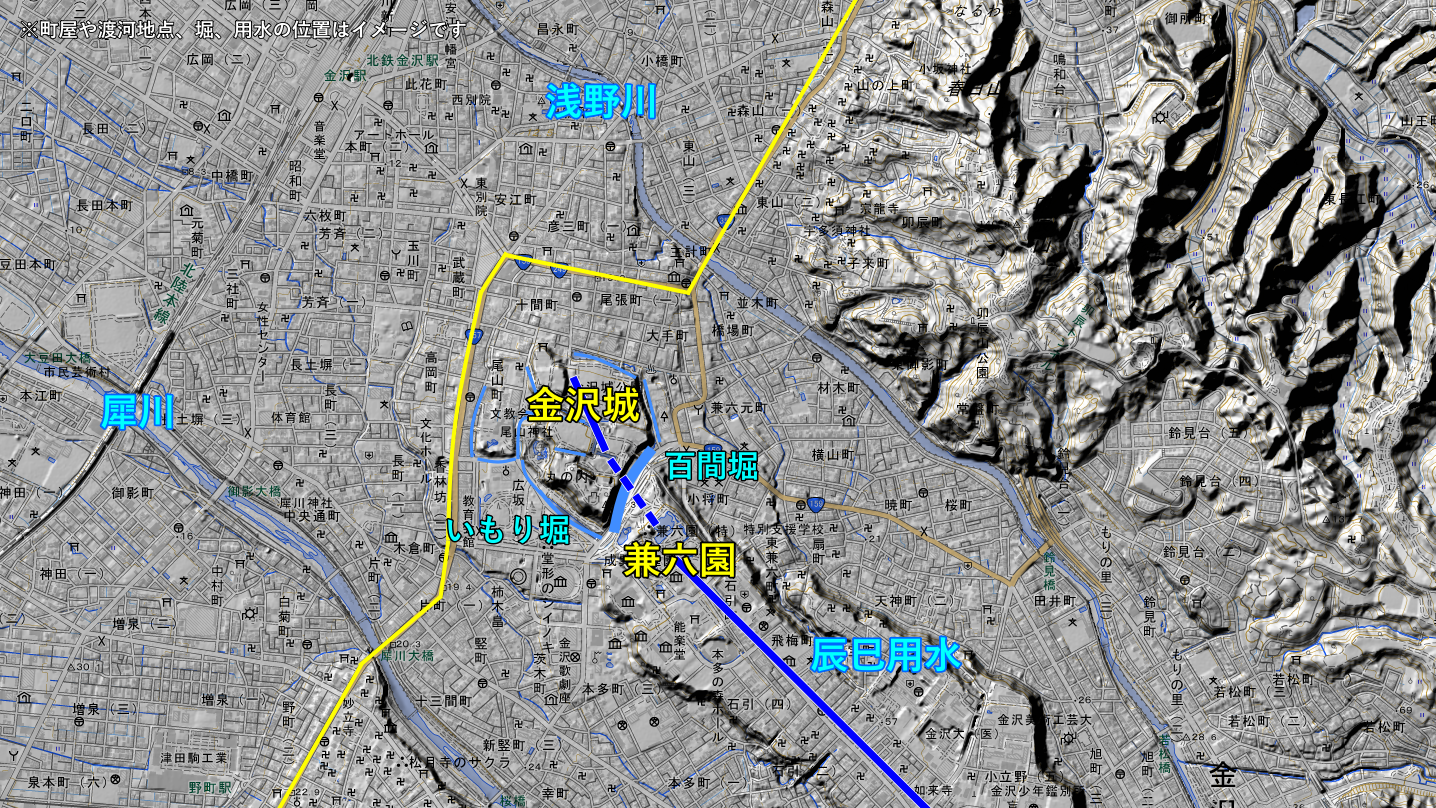

① いもり堀から上を眺める

「いもり堀」は、金沢城の南西にある外堀。

江戸時代には幅約40m、深さが10m以上もある水堀であったと考えられています。

明治40年(1907)に旧陸軍によって埋め立てが行われ、その後陸軍用地からテニスコートとして利用されていました。

現代になって復元されたものです。

いもり堀があるのはここ(青い〇)。本丸のすぐ外側です。

上に目を向けてください。

横に目をずらすと立派な石垣があるのがわかります。

これは本丸の石垣。実は金沢城の本丸は、標高50mを超える高い場所にあるのです。

いちばん上に見える石垣は本丸辰巳櫓台(たつみやぐら)。

当時はあの上に櫓が建っていました。

いもり堀から櫓台までの高低差は約30m。

これは日本一高い徳川大坂城の石垣の高さに匹敵します。

こちら側から本丸に攻め込むことは無理そうですね。

金沢城は台地の端にある急な崖に本丸をグッと寄せ、背後を預けたような縄張りがされていたのです。

本丸辰巳櫓台の上にも登ることができますが、入口はいもり堀とは反対側になりますので興味ある方は足を延ばしてみてください。

② 兼六園との間の「谷」に入る

金沢城の地形を理解できるもう一つの場所が、兼六園との間にある谷の部分です。

金沢城の周りは川と台地によって守られてたことはわかりましたが、城として機能するためには小立野(こだつの)台地が続くこの部分の防御が必要。

敵の進軍を遮るものがないからです。

この場所は現在広い道路となっています。

そしてちょうど兼六園と金沢城の間を頂点に、ゆるやかな登り坂から下り坂になっています。

台地の真ん中に谷のような道があるのはちょっと不自然ですね。

実はこの場所は人工の谷。金沢城に続く台地を南から断ち切ったものです。

いわば金沢城最大の弱点であり、城として機能するために絶対に必要な部分。

金沢城が「御坊」と呼ばれていた時期には、台地を断ち切る工事が行われていたのでしょう。

そして信じられないかもしれませんが、以前はここに「百間堀」という水をたたえた堀がありました。

その規模は長さ約270m、幅約68mという城内最大クラス。

古写真では奥に石川門が見えますね。

この堀は明治時代までは残っていたのですが、無くなってしまいました。

金沢城は陸軍の敷地や大学として使われており、時代に合わせて周辺も開発されたのでしょう。

金沢城の裏側の入口だった石川門ですが、当時は石垣の下まで水が来ていたのですね。

石川門と兼六園をつなぐ橋の下は、金沢城防御の要だったのです。

③ 大手門から「階段状」な金沢城を眺める

兼六園と金沢城の間にある前田利家公の像を目指しましょう。

凛々しいお顔もそうですがやたら長い兜が目立ちますね。

なぜこんな形をしているのかというと「鯰」をイメージしているからとのこと。

「鯰」には「地震を起こす力」があると考えられており、それにあやかった武勇を誇る利家公らしい兜です。

やたら目立つので、戦場ではいったいどんな様子だったのかちょっと心配にもなります。

しばらく歩くと巨大な石垣が見えてきます。

これは大手門の跡で金沢城の正面入り口です。

当時は立派な門があったのでしょうが、現在は石垣だけが残っています。

門をくぐってまっすぐの位置にやたら大きな石があるのがわかると思います。

「鏡石」と呼ばれています。

誰もが目にする場所に巨石を置くのは城主の権威を知らしめるため。

「こんな大きな石を据えることができる殿様ってすごいんだな」と思わせる効果があります。

大手門跡の先には金沢城を一望できる光景が!

ここで金沢城の曲輪が階段のように配置されていることがわかります。

台地の上に築かれた金沢城。

左が兼六園と巨大な百閒堀があった高い部分。

右が金沢駅に向かって下っていく部分です。

はじめに見学したいもり堀は、ちょうど城の反対側。

いちばん奥に本丸があり、高さ30mの石垣で守られています。

その手前にあるのが二の丸で菱櫓が見えます。

この城の縄張りに携わったのは、当時前田家に預けられていたキリシタン大名高山右近。

右近は先進的な築城知識を持っており、地形を巧みに利用して曲輪を配置したのです。

金沢城の外側を西から南、そして東までぐるっと回ってきました。

じっくり歩いて約50分のおススメルートです。

再建された櫓群を愉しむ

金沢城を築いたのは前田利家。

信長に仕えたころは「槍の又左」、豊臣の時代は五大老そして秀頼の傅役(もりやく)として大坂城の実質的主(あるじ)となるなど、非常に力のある人物でした。

江戸時代になると前田家は加賀と越中・能登を合わせた「日本で一番大きな大名家」に。

「加賀百万石」ですね。

そんな前田家の居城「金沢城」なので、とにかくあちこち凝っています。

その特徴は

- 屋根は白く輝く鉛の瓦

- 櫓や塀は独特のデザインが美しい海鼠塀で統一

- 戦闘で活躍する出格子窓

などです。

建物群を見に行きましょう。

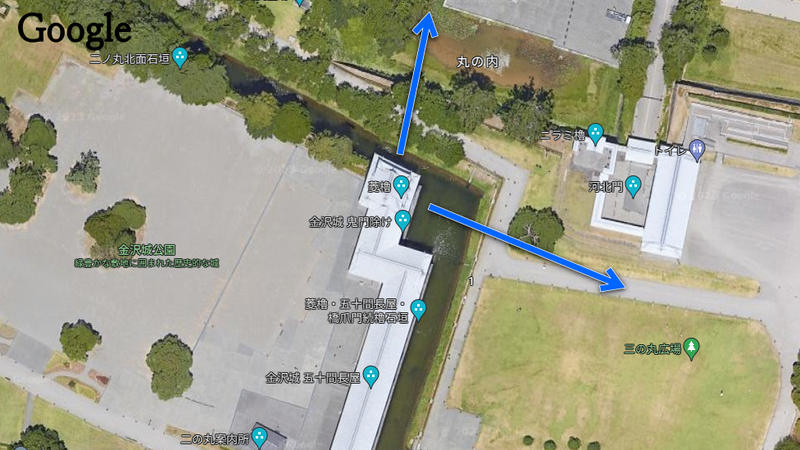

① 河北門

大手門跡から坂を登った先あるのが河北門(かほくもん)。金沢城の実質的な正門です。

2010年に復元されたものですが、櫓門内部も見学できるようになっており、そこからは菱櫓を望むことができます。

気になったのが門の外、右手にあるニラミ櫓台。

もともとここには櫓があったのですが火事で焼けてしまい、その後このような窓のついた塀が築かれました。

平和な時代だから櫓を建てる必要はないという当時のエコなのかもしれませんが、ただの塀ではなくちょっと凝った造りになっているのが金沢城の面白いところですね。

河北門にはもう一つ見どころがあります。

それは桝形を囲む白い壁。

「隠し石垣」といいます。

一見ただの漆喰塀に見えるのですが中には石垣が積まれおり、ちょっとやそっとじゃ崩すこ都はできない構造になっています。

② 五十間長屋・菱櫓・橋爪門

河北門をくぐった先は三の丸。

そして堀を隔てた二ノ丸には素晴らしい金沢城の建物が見えてきます。

青空をバックに凛々しく、そしてどこかオシャレにそびえたつ姿は美しいですね。

これらの櫓群の内部は見学できるようになっています。

北側にあるのが三層三階の菱櫓。一階の二方向にでっぱりがあります。

そこからクランクして続くのが二階建ての五十間長屋。

その名の通り五十間(90m)近くある(実際は70m程度)長い建物です。

南側は橋爪門で二の丸への入り口。

高麗門と櫓門による桝形構造で、すぐそばに三層三階の橋爪門続櫓が門を守っています。

実は金沢城は何度も火災に遭っており、その度に建物も再建されてきました。

この五十間長屋を中心とする櫓群もそうで、最終的には明治時代に二の丸御殿とともに消失してしまいました。

そして現代によみがえったのは2001年のことです(橋爪門2015年)。

金沢城の美を演出する3つの特徴は「海鼠壁・鉛瓦・出格子窓」

この素晴らしい復元櫓群を前に、金沢城の建物の特徴をまとめてみます。

① 海鼠壁

まず目立つのは海鼠壁(なまこかべ)。建物の下部分が白黒の四角模様になっています。

黒い部分は瓦で、貼り付けてつなぎ目を漆喰で固めてあります。

この目地のふっくらした形がナマコに似ていることからこのような名前がついたと言われています。

デザインだけでなく「雨風に強く耐火性に優れる」という機能的メリットもあるようです。

② 鉛瓦

金沢城の建物には鉛瓦が使われています。

これは木で作られた屋根の上に薄い鉛板(なまりいた)を貼ったもの。

一般的な瓦より軽く、キラキラ白く光って美しく見えます。

見た目UPの効果だけでなく「戦いになったらこの鉛板を溶かして鉄砲の弾にする」という活用方法もあるようです。

③ 出格子窓

出っ張った窓は出格子窓と呼ばれます。

出っ張っている下の部分は石落としで、横の窓からは側面射撃ができます。

戦闘を意識したものなのですが、それに格式高い唐破風を載せてあるのが金沢城の特徴です。

復元された櫓群には、これが何か所も設けられています。

金沢城の建物が美しく見えるのは、これら特徴的なデザインが徹底的に施されているからなのですね。

再建櫓群の内部を見学

菱櫓、五十軒長屋、橋爪門続櫓の内部を一気に見ることができます。

【菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門の入館料】

団体(有料対象者30名以上)・大人(18歳以上) 250円・小人(6歳~18歳未満) 80円

個人・大人(18歳以上) 320円・小人(6歳~18歳未満) 100円

9:00~16:30 (最終入館16:00)

五十間長屋をまっすぐに歩いていきます。

ここは普段は倉庫として使われていたようですが、戦闘時には二の丸を守る砦となります。

内部にはいろいろな展示物がありますので、好きな方は見学に時間がかかることを覚悟してください。

金沢城建物の特徴のひとつ、出格子窓の内側はどうなっているのでしょうか。

下の石落とし窓はふさがれていますが、外の様子はよく見えます。

出っ張って作られているので横の窓からも外を確認することができますね。

場所を変えて橋爪門続櫓の窓から外を覗いてみましょう。

こちらの窓からは橋方向は良く見えますが、桝形内はちょっと見にくい。

オシャレな屋根が邪魔しています。

隣の窓からは橋は見えませんが桝形内部は良く見えます。

建物が復元されているとこんなことも楽しめて最高です。

菱櫓はその名の通り平面が菱形になっているのですが、言われないとわかりません。

一般的に四角い建物の角は90度になりますが、この菱櫓は100度と80度になっています。

映像ではわかりにくいかもしれませんが、ちゃんと観察してみるとそんな風にも見えます。

マップでは確かに菱形になっているのが確認できます。

技術不足で正方形にならなかったのかなと思っていました。

ところが金沢城の菱櫓は「わざと」このように造られています。

より「広い範囲を確認」でするための工夫なのです。

確かに菱櫓のある位置は二の丸の端なので、北と東方向の監視は重要。

さらに櫓内から広い範囲を攻撃できる効果もあるのです。

菱櫓は柱を立てる段階で菱形に成形されています。

これはとても高度な技術。考案した方もそうですが、組み上げた大工さんたちの技術にびっくりですね。

足を延ばしたい金沢城外に広がる人口10万「巨大都市」の痕跡

もともとこの場所には加賀一向一揆の拠点であるお寺がありました(金沢御堂・尾山御堂)。

加賀は守護を滅ぼした一向宗(浄土真宗本願寺)門徒が約100年に渡って支配した国。

戦国大名並みの力を持っていた彼らの本拠金沢のお寺は、堀や柵を巡らしたまるで城のような造りだったと言われています。

一向一揆を滅ぼした織田信長の配下柴田勝家は部下の佐久間盛政にここを任せますが、その後両者は賤ケ岳の戦いで羽柴秀吉に敗北。

代わって入城したのが前田利家です。

利家はもともと寺だった尾山城を改修し、現在のような金沢城を築いていきます。

街道を城を迂回するように通し、ここを中心に町屋を造成。浅野川と犀川を天然の外堀とし渡る地点を二箇所(犀川大橋、浅野川大橋)にしぼります。

こうして開かれたのが金沢。

ここは台地の裾に広がる街だったのです。

① 兼六園

兼六園は、金沢城防御のための重要な場所。

なんといっても百間堀のすぐ向こう側ですからね。

もともと金沢城の一部として使われていたようですが前田家5代藩主綱紀(つなのり)の頃に庭園や御殿となり、やがて日本を代表する庭園が出来上がります。

園内には池や山が配置されていますが、すっきり進めない迷路のような造りになっています。

戦いが起こったとき、金沢城を守る砦のような役割を果たすことができたのかもしれません。

景色を眺めてみると兼六園もかなり高い場所にあるのがわかります。

② 辰巳用水

金沢城と同じ台地の上に造られた兼六園の池ですが、この豊富な水は用水によって川から引き込まれたものです。

金沢には50を超える用水が走っています。

町に用水をひくことは灌漑、防火、生活など役立つことが沢山。

江戸時代(1632)に完成した辰巳用水は、犀川の上流から小立野(こだつの)台地上を通って金沢の町へ水を運んでいます。

トンネルを備えた総延長10キロを超える巨大な用水。

これによって台地上の兼六園の池は水で満たされていたのです。

驚くのは辰巳用水はここからさらに金沢城の先まで水を運んでいたということ。

百閒堀の谷間の地下に管を埋めてそれを伝って水を高い場所まで上げていたのです。

「伏越の理(ふせこしのことわり)」という方法で、江戸時代の人々にとって魔法のような技術だったのでしょう。

この用水を設計した小松の町人板屋兵四郎はその後消息不明となり、もしかしたら秘密保持のために命を奪われたのでは・・なんて怖い噂もあります。

このような先人の工夫によって台地の上にある金沢城は水堀を備えた名城となったのです。

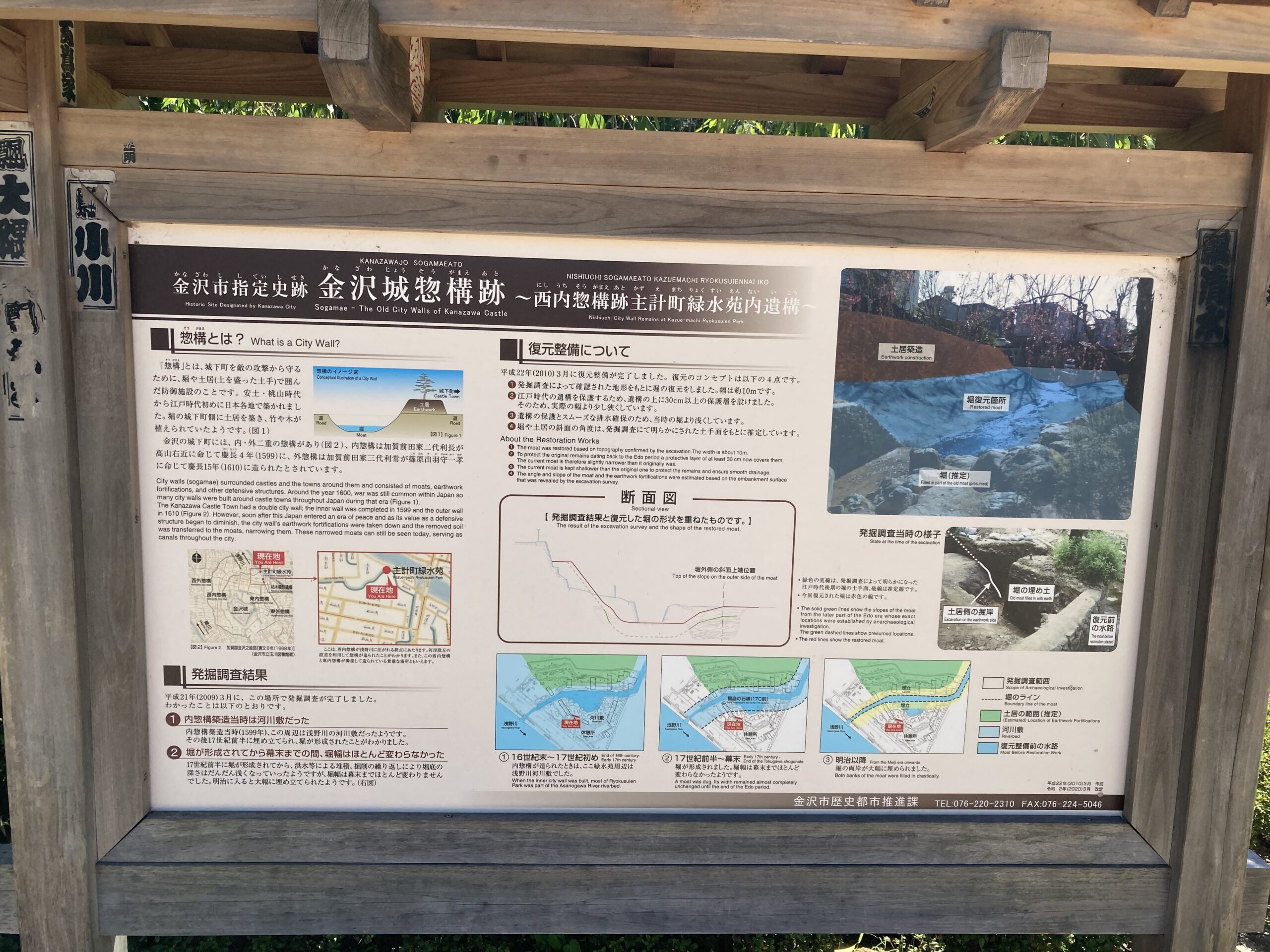

③ 惣構

金沢城にはさらなる防御施設がありました。それは惣構。

加賀百万石の前田家は、常に幕府に目を付けられていました。

二代藩主利長のとき、もしかすると徳川と戦になるかもしれないと築いたのが内側の惣構。

そして11年後に三代利常がもうひとつ外側に惣構を築き、城と城下町をすっぽり囲む強固な防御態勢が完成します。

浅野川の近くに金沢城の惣構の様子がわかる場所があります。

明らかに高い場所があり、その下には水が溜まっています。

発掘調査結果を基に遺構を保存する形で再現されたもの。

町の一番外側にはこのような堀や土塁がぐるっとめぐっていたのです。

まとめ

金沢城の地形を意識しながら見学してきました。

この後に本丸跡に足を運び、石垣の上からの眺めを見ることができれば良いですね。

他に鼠多門と庭園、石川門、などの見学を入れれば丸一日かかってもおかしくない見どころ沢山の城跡です。

今も残る古い町並み。藩公認だった「ひがし茶屋街」です。

ここは金沢の外堀だった浅野川を超えた場所。

町は四方にどんどん広がり幕末に人口は約10万人にも達します。

これは江戸、京都、大坂に次ぐ規模だったと言われています。金沢の発展の基礎となった前田家の城づくり。

そこには地形を巧みに生かす知恵があったのです。

のどぐろが有名なのは金沢にこれを扱う店がたくさんあるからだと言われています。

ちょっと足を延ばせば日本海に向かうきれいな内灘砂丘(うちなだ)も見ることができます。