「丸馬出を見たければ諏訪原城に行け」というのは城好きにとって有名な話。静岡県島田市に残る諏訪原城には、日本最大級の丸馬出が非常に良好な状態で残っています。

それは訪問者の度肝をズバッと抜く姿。

木は思いっきり伐採され見渡す限り広がる空間。堀は深く垂直にえぐられその内部の様子は丸見え。気分も「マルマル」と上がってしまいます。

実は以前に何度か足を運んだことはあるのですが、毎回「マルマル」な気分にやられて見落とし箇所が発生。そこで今回は、冷静かつ計画的に見学を行い、諏訪原城の全容をしっかりつかみたいと思いました。

そんな感じでウロウロ歩き回って時計を見ると、すでに2時間半もここにいることが判明。

ネットで紹介されている諏訪原城の見学時間は30分から60分。

どうしてそんなに時間がかかったのか・・。反省の念も含めてルートを思い返してみようと思います。

- 見学はYouTube動画の撮影のため

- 諏訪原城を見学した順路はこちら

- ① 10:00 諏訪原城ビジターセンター

- ② 10:10 城に入らず旧東海道を見に行く

- ③ 10:30 菊川坂で大手外馬出を想像する

- ④ 10:40 やっと大手曲輪へ

- ⑤ 10:45 二の曲輪大手馬出

- ⑥ 10:50 先に二の曲輪を見学しておくことが良いと判断

- ⑦ 11:00 諏訪原城最大の馬出で時間を大量消費

- ⑧ 11:20 やっと北馬出に着くもここでも夢中になってしまう

- ⑨ 11:30 二の曲輪中馬出内部

- ⑩ 11:40 城の中心本曲輪で絶景に浸る

- ⑪ 11:50 本曲輪下段の内堀に感動する

- ⑫ 12:00 意外とカンカン井戸は何も思わない

- ⑬ 12:05 水の手曲輪の谷で外堀を発見し圧倒される

- ⑭ 12:15 残された進入路「ふたつの小さな馬出」へ

- ⑮ 12:30 最後の馬出へ

- 歴史から見る諏訪原城の謎

見学はYouTube動画の撮影のため

初めにお断りしておきますが、私が今回諏訪原城を訪れた目的はYouTube動画の撮影のためです。

私は「かいのすけ歴史」というYouTubeチャンネルをやっています。

見学をしながら城跡の様子を撮影をします。他の見学者がいれば少し待つこともありますので、基本的に見学には時間がかかります。

案内看板などがあれば内容を確認して撮影します。これによって新たな見学ポイントが増えることもあります。

事前に諏訪原城の情報は集めておくのですが、現地で「ここは是非紹介したい」とか「思ったよりイマイチ」なんて感想を持ちます。

どのようにして城の魅力を伝えればよいかあれこれ考えますので、ウロウロすることが多くなるのだと思います。

諏訪原城を見学した順路はこちら

私が諏訪原城を2時間半かけて見学したルートをまとめてみました。

本当にウロウロしているのがわかります。

見学をはじめたのは午前中。だいたい10時頃だと思います。終わって駐車場に着いたのが13時前です。

正確な時間はわかりませんが、おおよそ見学にかかった時間を紹介します。

① 10:00 諏訪原城ビジターセンター

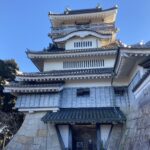

初めに訪れたのは諏訪原城ビジターセンター。この建物のすぐ前に駐車場があります。

内部は資料館となっています。無料です。

壁には諏訪原城の情報パネル、真ん中には馬出の模型が展示されています。

私は模型が大好き。情報が頭の中にスッと入ってくる気がして相性が良いのでしょう。守備側からの視点と攻撃側の視点をチェックしておきます。

今回、冷静かつ計画的に諏訪原城を見学するために役に立ったのが「史跡整備事業の経過」という展示。土塁を復元したとか堀を整備したなどのこれまで行われてきた整備の様子がわかります。

中には眺望確保といった項目もあり、樹木の伐採などが該当するのでしょうか。図には現状と遺構が重ねて表示されており、また整備された場所は見どころであることがわかります。

もうこの時点で「本曲輪の東に行って景色を眺める」とか「二の曲輪東の細かい馬出付近は木が伐採されているから期待大」なんて計画が浮かんでしまいます。

後の見学に役立ちますので、是非チェックしておいてください。

② 10:10 城に入らず旧東海道を見に行く

ビジターセンターでの情報収集の結果、いきなり城の跡に入らず周辺を回ってみることにします。

というのも諏訪原城は戦国の城としてとても理想的な場所に築かれているのですが、城内に入ってしまうとそれを体感することができないからです。

諏訪原城は遠江の一番東、牧之原台地上にあり、東側は大井川に面した崖となっています。

城のすぐ南側に東海道が通っています。ビジターセンターの前の細い道がそうですね。

この道を東に向かって進むと、旧東海道の様子がわかる場所があります。江戸時代の東海道の様子を復元した石畳。「金谷の坂」です。

旅人たちが歩きやすいように山石を敷き詰めたものです。といっても石の大きさはまちまちで、正直歩きにくい・・。現代に生きる私が感じる感覚とはだいぶ違うようです。

東の駿河から来た場合まず大井川を渡り、この急な坂を登って牧之原台地の上に出ます。平和な江戸時代でこのような状態なので、戦国時代の東海道はもっともっと歩きにくかったのでしょう。

不安を感じながら登った台地の上にあったのが諏訪原城。通行が管理されるというのはこういうことなのでしょう。

③ 10:30 菊川坂で大手外馬出を想像する

ビジターセンターを西へ。県道を渡った先を眺めてみます。

旧東海道は諏訪原城の端で県道と交差します。その先にも石畳があり菊川の坂を下ると掛川の盆地につながります。

途中で道を分岐すれば高天神城にも通じ、東から遠州をねらうのに絶好な位置にありました。

諏訪原城の大手はこのあたりにあったのでしょう。そして馬出がありました。

茶畑がなんとなく半円形をしているように見えてきたらもう病気です。奥に見える森の部分が城。牧之原台地を貫くように諏訪原城が築かれていたことがわかります。

おそらく大手曲輪が築かれたのは東海道の交通を掌握するため。東からも西からも牧之原台地を通過するには諏訪原城の存在を無視することはできないようになっていたのです。

④ 10:40 やっと大手曲輪へ

大手曲輪は城の中心部から不自然に西に飛び出た曲輪。ほぼ真四角な形をしていました。いちばん先に大手外馬出があったとされ、ここが諏訪原城の西の入口だったと考えらえます。

ビジターセンターから城の跡に入ってすぐの場所にある凹んだ部分。これが大手曲輪南側の堀です。

正面に森が見えますが、あのあたりまでが曲輪の範囲だと思われます。

⑤ 10:45 二の曲輪大手馬出

大手曲輪と二の曲輪の間にあるのが二の曲輪大手馬出です。

この馬出は二の曲輪の外側にある堀の中にある島のような部分。奥には二の曲輪に続く土橋があり、それを守っていたのですね。

右周りで入ると城外から、左回りで入ると城内からということになるのですが、右回りの道が明瞭でなかったため、左回りで入ります。

これから渡るのは二の曲輪大手馬出に入るため左右に設けられた土橋。攻撃側から見ると左の二の曲輪からも狙撃されてしまう怖いポイントです。

馬出に入ると左手に土橋が見えてきます。あれが二の曲輪の虎口があった場所です。設置されていたであろう門を突破することで、やっと二の曲輪に入ることができるのです。

⑥ 10:50 先に二の曲輪を見学しておくことが良いと判断

二の曲輪はとても広い空間です。本曲輪を囲むように南北に細長くつくられ、西側は巨大な外堀によって区切られていました。

先に二の曲輪に入ったのは、どうしても城を攻める気で南側から見たかったから。

南北に長い二の曲輪は仕切り土塁で区切られていました。ちょうど本曲輪への入口を守る位置にあるように思えます。これはいざという場合二の曲輪の南半分を放棄する作戦のためだったと言われています。

だからどうしても南側から見たかったのです。

諏訪原城が戦いのために改修されることがあったら、土塁南側に堀が設けられたかもしれませんね。

二の曲輪で面白いのは土塁の幅がやたら広いこと。イメージでいうと曲輪が二段になっている感じ。この幅の広い土塁は、籠城戦のとき兵が走り回れるようにする工夫だったのでしょうか。

他に現地で感じたことは、諏訪原城は内部に行くほど少しだけですが低くなっているようです。

地形を考えれば当たり前のことなのですが、台地の端に行けば行くほど低くなるのは当然。そのため、普通に土塁を築いても内部の様子が見えてしまうのです。

そのため、土塁幅を広くし曲輪内部を一段低くすることで内部の様子が見えなくなることが考えられます。なんだかわざと低い場所に築かれた小諸城のようなテクニックなんて勝手に思ってしまいました。

⑦ 11:00 諏訪原城最大の馬出で時間を大量消費

諏訪原城見学最大のポイント、二の曲輪中馬出です。

見学コースは外堀に沿って歩くようになっており、南側からこの巨大馬出をはじめに見ることになります。その気分を味わうため大手北外堀のところまでいったん戻ったのは言うまでもありません。

実は二の曲輪から戻るとき、二の曲輪中馬出内部を通ってしまうのですが目はつぶって何も見ないようにしましたよ。

とにかく巨大、そして深い。恐ろしいくらい木が伐採されているので、全くストレスなく馬出全体を見ることができます。

外堀の中にある島のような状態で、奥にある二の曲輪に通じる虎口を守っています。

攻撃側から見るとこのまま正面突破するのは無理。そのため、入口のある右か左へ回り込むことになります。

まずは右からの土橋を撮影し、北馬出に向かいます。

そこまでのルートでは外側からたくさん撮影をすることになりました。

なんといっても先に進むともうこの光景は見ることができませんからね。

イメージ映像も・・なんて考えているとあっという間に時間が経ちます。

⑧ 11:20 やっと北馬出に着くもここでも夢中になってしまう

二の曲輪中馬出の左側(北側)はとても手の込んだ造り。なんともうひとつ小さな馬出を通らなければならないようになっていました。

この小さな馬出は二の曲輪北馬出と呼ばれ、現在小さな門が建っています。横から見るとずっと遠くまで移動してから戻ってくるというルート。しかも通路は橋のようになっています。この部分を通ってみます。

北馬出の門の前にやってきました。発掘調査で門の礎石があったことが確認され、それによる復元です。左右の塀は柱だけですが、当時はあの裏側に守備兵が待ち構えていたのでしょう。

ここは整備によって眺望が良くなっているはずですが、城好きな私はそちらに目が向きませんでした。門を突破した後180度向きを変えなければならず、それどころではないです。

その先はとても細く長い土橋のようになっており、ここを移動中ずっと左の二の曲輪から攻撃されます。更に途中橋となっている部分があり、外してしまえば通れなくなる仕掛けとなっていました。恐ろしいですね。

もちろんその先の馬出に入るにも門を突破しなければならず、攻め手は多大な被害を被ることになります。

門を撮影し兵士気分で180度Uターンを何度も繰り返すと、ここでも時間をかけることになりました。

⑨ 11:30 二の曲輪中馬出内部

守備側の立場で馬出内部から外を見た様子を堪能。

おそらく柵や盾で守られており、巨大堀越しに攻撃兵の様子を眺めることができたのでしょう。守備はそれほど移動しなくても迎撃ができ、よくできた陣地であることがわかります。

頃合いをみて片側から一部隊を出撃させれば、攻撃兵の側面をつくこともできたのでしょう。

⑩ 11:40 城の中心本曲輪で絶景に浸る

二の曲輪の東には内堀があり、その向こうに諏訪原城の中心本曲輪がありました。

内堀は本曲輪の西側部分を中心に掘られたもののようで、その先南側は巨大な谷となっています。谷内部には水の手曲輪があったようなので、のちほど見てみます。

基本的に本曲輪へのルートは二の曲輪から繋がる土橋のみ。橋を渡った場所は虎口となっていました。

この部分がどのようになっていたのかもよくわかりませんでしたが、二の曲輪と同じ幅の広い土塁となっていたようです。おそらく土塁で囲まれた低い空間を進む構造になっていたのでしょう。

本曲輪の東側は一段低くなっていて、現在はここから東側の様子を眺めることができます。

正面を流れるのは大井川。この場所とかなりの高低差があるのがわかります。

⑪ 11:50 本曲輪下段の内堀に感動する

下に目を向けると何だか城の遺構のようなものが。ちょっと怖いですが降りてみましょう。

これは本曲輪東側の崖下を守る土塁と堀。内堀の一部であると考えられています。まさかこんな斜面を登ってくる敵兵なんていないだろうと思いますが、抜かりなくこちらも守りを固めているのですね。

この堀は本曲輪に沿って曲がり、囲むように走っていました。

本曲輪の南側。見学が終わってホッとしたときに目に入るこの看板。「カンカン井戸ってなんだ」ってすぐに足を進めてしまいそうになりますが、ここでちょっとガマン。

柵の下を覗いてみると、先ほど見た内堀の先が見えます。こちらの防御も完璧ですね。

⑫ 12:00 意外とカンカン井戸は何も思わない

順路に従って歩くと本曲輪と二の曲輪の間の内堀に入っていきます。

カンカン井戸のあたりは人の手によって掘られたように思えますが、それより南側は幅も深さもどんどん広くなる谷。おそらくもともとあった地形なのでしょう。

⑬ 12:05 水の手曲輪の谷で外堀を発見し圧倒される

下に降りていくと水の手曲輪があります。なるほど確かに水がありますね。この谷筋に集まる水をためて使うことができたのでしょう。

すこし大変ですが更に足を勧めます。順路という看板のところまで降りて目を上げると、巨大な堀が見えます。これが二の曲輪の周りを巡る外堀の一部です。

おそらくこの堀の先に、先ほど見た小さな馬出があるのでしょう。

谷筋から登ってきた兵士はこちらにも防衛線が張られていることを知り、これ以上進むのをやめたのかもしれません。

誰もいない場所なので思いっきり妄想を楽しむことができます。

⑭ 12:15 残された進入路「ふたつの小さな馬出」へ

残る二の曲輪への入口はいちばん南側にある3つの馬出。二の曲輪東内馬出の外側に二の曲輪南馬出と東馬出が配置されているという複雑ななつくりです。

ここは正直どのようになっていたのか正確に理解できなかったのですが、いろいろな復元図を見ると南馬出と東馬出がそれぞれ独立してあり、その先が内馬出で二の曲輪につながっていたようです。

外のふたつの馬出はとても小さく、スペース確保のため土塁が設けられていなかったよう。とにかく東海道からの入口を複雑にしようという感じを受けます。

まずは東馬出から。ここは諏訪原城の別の駐車場のすぐ隣にあり、車を停めると遺構が見えます。ですが、柵によって入れないようになっています。見学するには二の曲輪のほうからぐるっと回る必要があります。

馬出の外には堀の跡があり、その先はグッと下って谷底につながっています。内馬出との間はとても深い堀で隔てられています。

城内に向かうにはいちばん奥にある橋をわたるのですが、立ち入り禁止とある看板の先は是非見てください。とても細い土橋があるのですが、これが城内に通じる道なのでしょうか。

おそらく崩れてだいぶ狭くなっていると思いますが、東馬出に入ってもあの道を通らなければ先に進めないということですね。

隣にある南馬出も円形の堀で囲まれています。ここから内馬出に入る橋はそれほど細くはありませんが、馬出の狭さから見て、多くの兵士が一度に出入りできることは難しいでしょう。

東海道から北向きに諏訪原城に近づくと右手に東馬出、左手に南馬出が出現します。ふたつの馬出に挟まれた地点は、集中攻撃を受けそうですね。

意外とこの二つの馬出見学が面白く、ハマると時間をとられます。

⑮ 12:30 最後の馬出へ

どちらかの馬出を突破し狭い橋を渡った先に現れるのが内馬出。これを突破しないと二の曲輪に入ることができません。

二の曲輪との間には堀があったと思われ、とても複雑な造りですね。

これで自分が回りたい箇所をすべてコンプリート出来たように思えます。

歴史から見る諏訪原城の謎

諏訪原城には大きな謎があります。それは一体誰の手による城なのかということ。

いろいろ調べていくととても面白いので、こちらで紹介します。

初めにこの場所に城が築かれたのは天正元年(1573年)のこと。それ以前にも小さな砦があったとも言われています。

築城者は武田勝頼。7月23日付の北条氏政宛の書状に「駿遠国境に新城を築いている」という記載が見られるそうです。

実はこのときの勝頼はわずか3カ月前に家督を相続したばかり。4月に父、武田信玄が死去。これにより遠江に出陣していた武田軍は退却するというとてもあわただしい時期でした。

つい先日(1573年1月25日)三方ヶ原で大敗した徳川家康は危ういところで息を吹き返します。三河山間部の奥平氏は徳川に寝返るなど、武田の力は低下するように思われました。

しかし、跡を継いだ武田勝頼は、早くも翌年(1574年)1月に織田・徳川に対する反撃を開始。東美濃に軍を進め諸城を落とすとその後は徳川領遠江に侵攻するなど、暴れまわります。

迅速な勝頼の動きは代替わりしたばかりの武田家中をまとめ上げる目的があったとも言われていますが、信長や家康に「勝頼侮りがたし」という印象を与えたことは間違いありません。

中でも人々の耳目をひいたのは、勝頼が父信玄が落とせなかった高天神城を攻略したこと。武田の新たな大将勝頼の名声は一気に高まり、家督相続早々に遠江の東半分を手中におさめるなど勢力を拡大していくのです。

これら勝頼の一連の行動について、その後の結果を知っている私たちは「危うい印象」を持ってしまうものです。

しかし、実際のところ武田勝頼は単なる勢いだけではなく、様々な準備を行った上で一連の軍事行動を起こしていることがわかります。

特に遠江高天神城攻略については、事前に兵站基地を確保していました。それが今回紹介した諏訪原城だったのです。

信玄の死去は4月。7月には築城開始しているので、信玄生存中に諏訪原に城を築く計画があったのかもしれません。

遠江は武田の本国である甲斐からかなり離れており、ここに攻め込むには兵や物資をまとめる拠点が必要でした。駿遠国境に位置し大井川の側にある諏訪原城は、兵站基地として絶好の場所にあったのです。

城の完成は翌天正2年(1574年)11月頃。完成前の6月に高天神城は落城させており、諏訪原城は未完成の状態で武田の東遠江攻略に貢献したことになります。

ということで、諏訪原城は武田勝頼によって築かれたことになります。そして現在見られる巨大な丸馬出は武田の手によるものと考えられていたのです。

しかし、武田が諏訪原城を手にしていたのはわずかな期間でした。完成から僅か10カ月ほどで、徳川家康の城となってしまうのです。

きっかけは天正3年(1575年)5月の長篠の合戦。織田徳川連合軍に大敗した武田軍は多くの兵力を失います。

これにより諏訪原城には徳川軍が押し寄せ8月24日に開城。家康は諏訪原城を牧野城と改名し、逆に武田攻めの拠点として使うようになるのです。

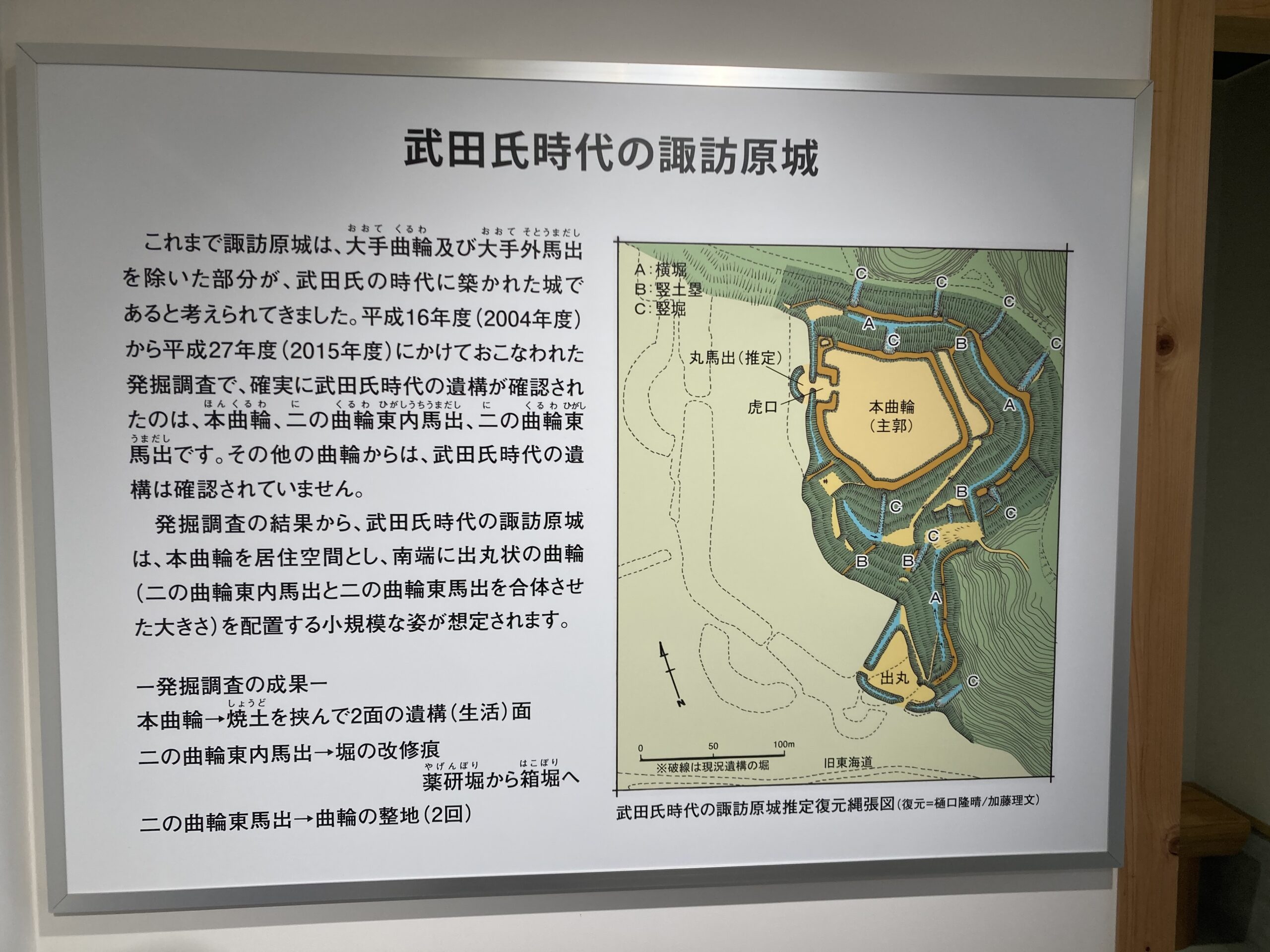

ビジターセンターにある武田氏時代の諏訪原城の図。これによると城域は台地の東の端にある本曲輪だけ。南に出丸があり、西の虎口の先に丸馬出があったと想定されています。

現在残る諏訪原城の跡から考えるとかなり小さな城ですね。

このように想定される理由は、発掘調査を行った結果この部分でしか武田氏時代の遺構が出てこなかったというものです。そうなると現在見られる巨大な馬出は一体誰の手によるものか。それは徳川家康の改修によるものと考えられています。

長篠の合戦の後諏訪原城を手に入れた家康は、この城を改修。駿河侵攻の前線基地として使います。

このとき、二の曲輪と外堀、更に計7か所の馬出を持つ現在の諏訪原城になったというのです。丸馬出といえば武田の城という印象がありますが、実は徳川が造ったもの。家康は武田との戦いを通じて、その築城技術を取り入れていったと考えられるのです。

その後諏訪原城改め牧野城は武田家が滅亡する1582年頃まで使われます。城として機能した期間は約8年。

そのうち武田が支配したのはわずか1年ほどなので、諏訪原城は徳川の城といえるでしょう。

最終的に徳川家康が関東に移る1590年頃に牧野城は廃城。永い眠りにつくことになるのです。