こんにちは、YouTubeでお城を紹介しているかいのすけです。

この記事では私がこれまで約120本作成した「お城動画」の作成手順を紹介します。

あくまでも「かいのすけ」のやり方なので、どなたにでも当てはまるとは思いません。

ですが、歴史や城ジャンルにおいて同じような動画を作成しようと考えている方には何らかの参考になるかと思います。

また、これから城・歴史動画を作ろうと思っている方にも役立つ情報です。

是非最後までご覧ください。

1 情報収集

はじめにやっているのが「情報収集」です。

幸いお城は全国にたくさんありますのでネタに困ることはありません。

ですがこれは「どの城の動画を作るか」というところから考えなければならないことを意味します。

おすすめは「日本百名城」「続日本百名城」に選定されている城。

認知度が高く情報量も多いので、動画作成に困ることはありません。

あまりにもマニアックな城は視聴者に受け入れられないと自己満足で終わってしまうので、初めのうちは避けたほうが良いと思います。

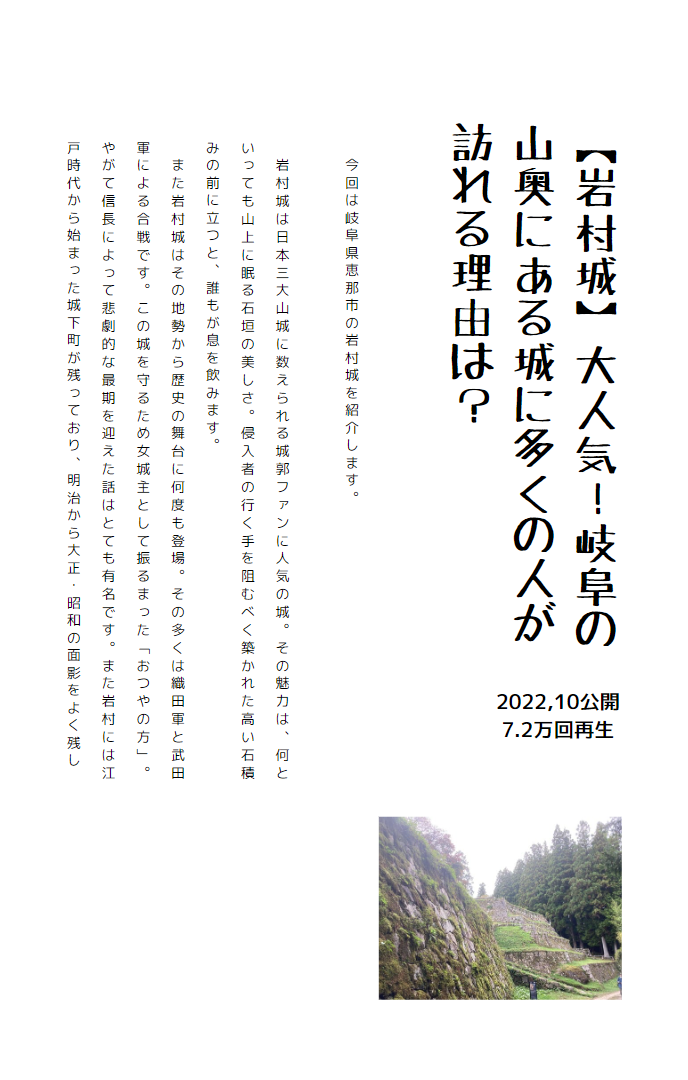

題材となる城が決まったら「見どころ」をチェックします。

見どころには

- 歴史的価値の高い遺構

- 景色や眺めの良い場所

- 戦場であったり有名戦国武将に縁のある城

などがあり、取り上げる内容が変わってきます。

あまりにも多くの内容を入れると編集していて訳が分からなくなるので、テーマを絞るのが良いと思います。

これまで私がYouTubeをやって感じているのは「視聴者はそれほど専門的な情報を求めていない」こと。あまりにもマニアックというか専門的な情報は、視聴者を遠ざけることになります。

何と言っても気軽に見ることができるYouTubeなので。

情報の収集と動画でのアウトプットのバランスは、永遠の課題と言えるかもしれません。

ネットでの情報収集は意外と大変です。同じような情報がいくつものサイトに掲載されており、どこまで追い続けたらよいかわからなくなるからです。

私がちょうど良いと感じているのは本による情報収集。

どの本に何が書いてあったかを覚えていられるので、頭の中の整理が楽です。本によってはずっとネタとして使えるものもあり、何度も繰り返し読み込むことはざらです。

2 現地訪問

一番楽しいのが現地訪問。実際に城跡に行き、その様子を撮影します。

たいていが初めて訪れる場所なので、情報収集したものが実際にそこにあるのを見ると「感動」の連続となります。

私の基本的な城見学の手順は

- 城に向かうには「攻め手の気持ちで」

- 城から出るには「守り手の気持ちで」

- 最後は城のまわりを一周

です。

こんな面倒な事をしているので、平均見学時間60分の城跡に2時間半もいることになるのですね・・。

私は動画を撮影しながら見学しています。そのため他の方よりペースがゆっくりとなります。

人が入り込まないように天守や櫓の前ではしばらく「待ち」状態になることも多いです。

ただ、脳内では「この門は○○のように紹介しよう」なんてずっと考えているので、体感時間はとても短いです。

工夫としては城によって混雑時間が変わるので、一日に複数の城を訪問する場合にはいろいろ調節しています。

カメラはGoPloを使っています。

とても小さいので移動しながらの撮影も苦になりません。画質もある程度は選べますが、そこそこかなと。YouTubeで使うには全く問題ないレベルです。

最大の特徴は手ブレがほぼないこと。

ただズームができないので、そこは自己移動でカバーです。

3 ナレーション作成

帰宅後、撮影した動画や画像を整理しながら早速ナレーションを作成します。

これはYouTubeチャンネルによって考え方が異なると思うのですが、「かいのすけ歴史」では一番力を入れたいと考えている部分です。

画像編集がとてつもなく上手いとか、語り口が最高に面白いという方には必要ない作業でしょう。

なんなら、撮影しながら解説してしまえば編集の手間は省けますからね。

私も以前、現地でマイクを付けて紹介する方法をやったことがあるのですが、向いていないと思いました。

その場で視聴者の気持ちをグッと惹きつけるコメントなんて言えないことがはっきりしました。

なので、とても面倒なのですが集めた資料を基にWordで文章を作成します。

完成後、大きな間違いがないか確認してから読み上げて録音。

これでナレーション作成が終わります。

どんなに早くても1日で終わったことはありません。

あれこれ悩みが始まると1週間くらいかかることがあります。

上手なナレーション作成のコツについては研究中なので、まとまったら紹介したいと思います。

4 動画編集

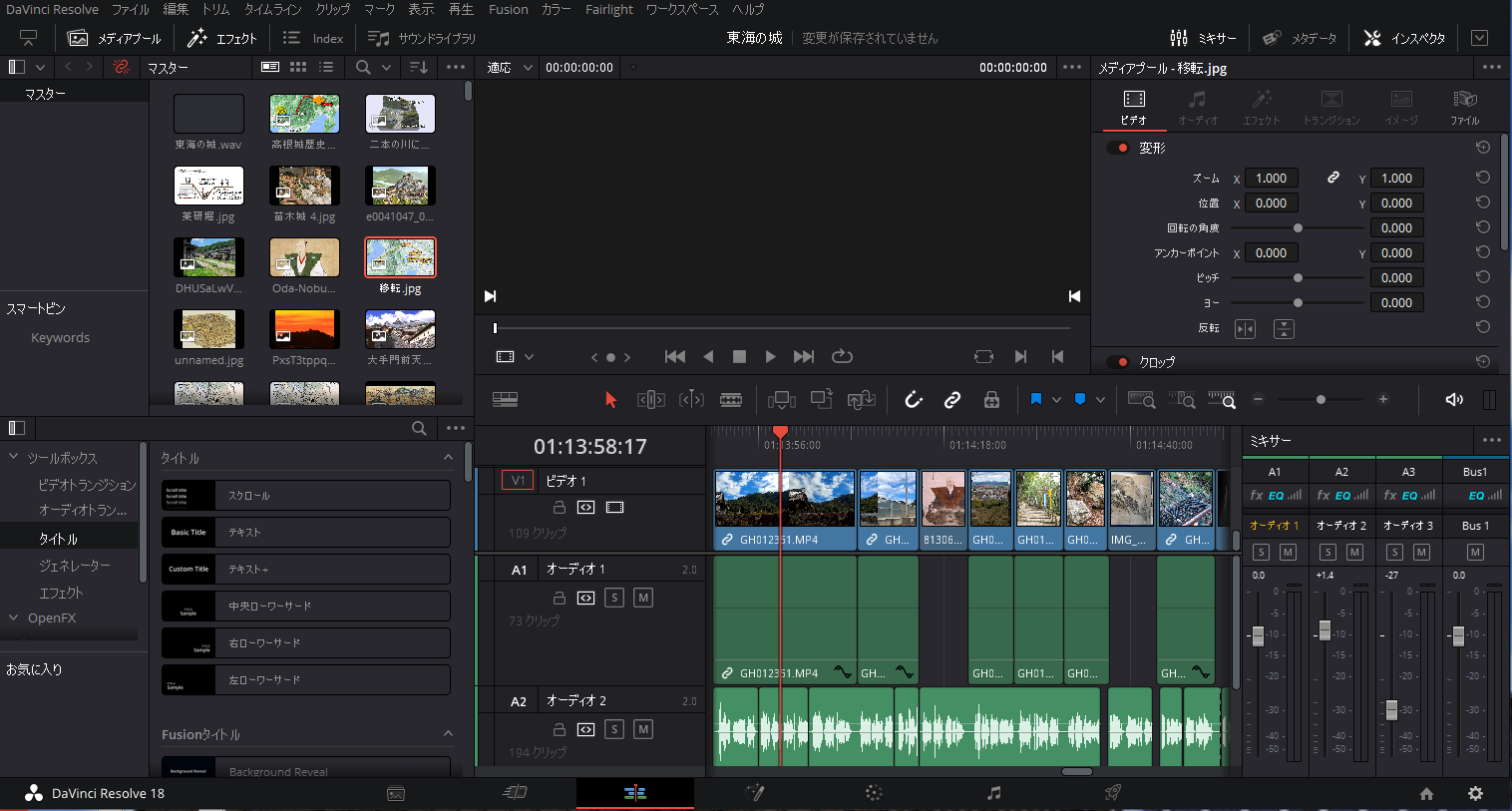

ナレーションが完成し声による説明の録音が終わったら、いよいよ動画の編集作業に移ります。

人によってはここに多くの時間をかける場合もあると思います。

「かいのすけ歴史」ではエフェクトに関してはほぼ力を入れていません。

ジャンル的にここを頑張っても効果がないと感じているからです。

もちろんテレビ番組などを参考にテロップなどの入れ方は多少考えます。でも多少です。

そのため、編集自体はたいてい1日で終わります。

動画編集ソフトはDaVinci Resolve を使っています。

無料でかなり細かい編集もできる優秀なソフトです。

ただ、私はそこまで編集をやらないので、使いこなしているのはほんの一部分だけです。

- ナレーションを録音した音声データ

- 城の様子を撮影した映像データ

- 説明に使用する画像データ

- BGM FREE BGMDOVA-SYNDROMEというサイトを使用しています。曲の長さや繰り返し再生対応かどうか、他にジャンルやイメージで検索することができるので便利です。

- テロップ

これを組み合わせて動画を作成しています。

他にサムネイルを作成し、編集した動画と一緒にYouTubeにアップロードします。

5 アップロード

いちばん気になるのは「どのくらいの方が見てくれるのか」ということ。

全くの趣味と割り切るのもアリだと思いますが、それでも手間と時間をかけて作成した動画が全然再生されないということが長く続けば、モチベーションは落ちてしまいます。

ですが、正直なことを言うと「初めの投稿動画は数回~数十回」しか再生されないでしょう。

これはあなたが作成した動画が悪いということではなく、YouTubeにあなたのチャンネルや動画が認知されていないからです。

そのためには一定数の動画を継続的にアップロードし、YouTubeに知らせていく必要があります。

動画本数が増えていくと自然と再生回数は上がります。私も同じような動画を何本か作成したところから急に再生されるようになったと記憶しています。

そのため、はじめは全く何も考えず盲目的に動画を作成してアップロードすることが大切だと思います。

まずは「10本」あるいは「30本」お城動画を作成してから、あれこれ考えることをお勧めします。

その前に難しいことを考えてしまうと「10本」さえもアップロードすることができません。

6 収益化について

収益化の条件はチャンネル登録者1000人以上、総再生時間4000時間以上のクリアです。(チャンネル登録者500人以上などで商品PRなどができます)

数多くあるYouTubeチャンネルの中で、チャンネル登録者1000人以上は15%だと言われています。

動画のはじめや終わり、途中に入ってくる広告料の一部をもらうことができるようになるのです。

もちろん過去に作成した動画にも広告がつきます。

私の場合、過去に出した古い動画がやたら再生されるようになり、収益の軸となりました。

収益化ができれば、あなたが作成したすべての動画が「デジタルな資産」になります。

これからYouTubeをはじめることについて、不安に思う方もいると思います。

今からはじめて大丈夫なのか?です。

すでに数多く出ている歴史・お城の動画があるのにいまさらUPしても誰も見てくれないのではないか。

その気持ちわかります。わたしもそうでしたから。

ですが、全然大丈夫です。

YouTubeには「おすすめ」という機能があります。これは何かというと、例えばあなたがYouTubeでお城の動画を視聴したとします。

するとYouTubeは「この人はお城が好きなのだな」と考えて、おすすめ動画や次の動画に似たような「お城」の動画を出してきます。それをあなたがまた視聴すればますますお城の動画がおすすめに出てくるようになります。

さらに「お城」の動画が沢山再生されれば「お城ってブームなのかな?」と他の人のおすすめにも出るようになります。

多くの動画が見られるようになれば、お城がもっと盛り上がるのです。

YouTubeをはじめるメリットは城への興味が最大化することです。

なんといっても誰もが見ることができる場所に自分の作品を出すわけですから、情報集めも足を運ぶのも本気になります。

そしてその気持ちに合わせて「知る・理解する」楽しみは倍増します。

動画づくりのルールなんてありません。それぞれ違う「感じ方」を正直に表現できれば、共感してくれる方がきっといるはずです。

そして副次的なメリットが収益化。数年後にあなたの活動をきっとサポートしてくれることでしょう。

こんな感じで私「かいのすけ」は毎日を楽しんでいます。